本文專屬於「華為管理研習社」的圈內贈送資料,加入本圈即可獲取本文完整版資料,還可獲得更多圈內贈送的華為精選資料,並與眾多華為管理研究者、工作者和學習者相互交流和學習。

華為管理研習社 | 精選贈送資料目錄

華為的成功其實是市場的成功。

華為早期的能力基礎很薄弱,客戶對華為的評價:華為有一流的市場能力,三流的產品。任總也自嘲說:“華為的產品不是最好的。那又怎麼樣呢?我能讓客戶選我而不選你,就是我的核心競爭力。”

華為的營銷體係的能力究竟強在哪裏?

這是很多公司想學習和模仿的,也嚐試過很多方法,比如獵頭華為的銷售精英、學習華為的銷售管理工具與方法,但大多都不成功。很多人離開華為的土壤之後,好像就失去了神話的光環,發揮不出想象當中那麼強悍的戰鬥力了。華為係的創業成功率遠低於中興係和騰訊係。

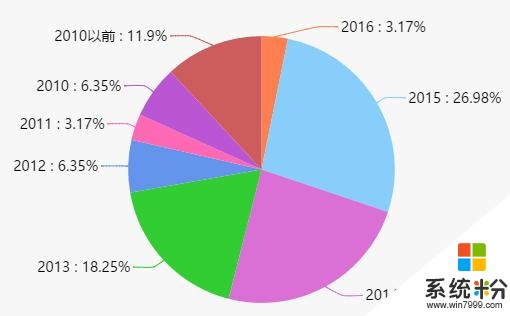

華為係公司成立時間

華為的營銷能力強大之處在於,它是一個係統性的能力,而非個體能力。整個公司成為一個有機的整體,構造的是一個聯動的機器,牽一發而動全身,個體變成了組織中的螺絲釘,作用已被弱化。

這也是我們管理當中追求的,構建一個不依賴於個體的管理體係,用確定的管理規則來駕馭未來不確定的市場。

中國俗話講“鐵打的營盤,流水的兵”,任何員工都可能會離開,一個企業長期可持續發展的營盤是什麼呢?構建可持續運轉的管理體係。

所以要真正學懂華為,不但要了解它現在的樣子,還要了解它發展的曆史環境。為什麼成長為今天這個樣子?華為的發展是有特定的曆史原因的,如果不了解他的曆史而照搬華為的現狀,你會發現你根本無從著手。

一、華為業務發展的曆史華為的發展不長,到現在30年,達到了世界500強的83位,今年的銷售能衝破6000億人民幣,成為了一家世界級的一流企業。

但是華為的起點非常薄弱,華為最開始是從代理起家的,代理減肥藥、保健品、酒,就是一個雜貨鋪。一個非常偶然的機會才走進了通信設備的代理,從而一發不可收拾。

華為市場體係前10年的發展,並沒有完整的管理體係的支撐,主要是靠兩個因素去激發組織的能動性:

一是激發組織意願、防止惰怠,應用的是殘酷的叢林法則,適者生存,具體表現就是“高目標、高激勵、高淘汰”;

另外一方麵提升組織當中的個體與小團隊能力,主要是師從IBM的銷售與客戶關係管理方法論。

所以前10年是靠華為的市場能力來拉動公司的成長。

但是我們今天回顧華為市場體係成長曆程,會發現一個有意思的現象:它的成長並不是自然而然發生的,而是被規劃和設計出來的。由原來的模糊逐步清晰,有些事情在當時並沒有意識到會對市場體係未來的發展會有那麼大的作用。

比如在1993年,任總提出了一個口號:未來的通信行業會三分天下,而華為會成為其中一份子。當時大家都不相信,覺得老板是在畫大餅。別人信不信不重要,但是老板自己要相信,不但要相信,而且要去做,這個大餅就是企業的願景。

對企業來講,為什麼願景很重要?華為的管理體係,是圍繞著如何去實現願景構建的。

華為的成功,有一句口號是“以客戶為中心”,很多企業也這麼說,但是真正理解真實含義的企業很少,絕大部分企業的以客戶為中心是停留在口號上,而在行為上是以自己為中心或者是以機會為中心。

這裏麵有什麼區別?

比如說我是一個生產發電機的,我的企業能力是生產出優質的發電機,並且市場上有需求,我生產出產品以後去找銷路,這是以產品為中心,以自己為中心;

還有一種企業發展,是看到一個很好的機會,比如說有一個潛在的市場需求,並且在我的能力範圍之內,企業就去做,這是以機會為中心,不是以客戶為中心。

而華為則不一樣,他是秉承以客戶為中心的企業理念,並且在1998年啟動了包括營銷體係變革在內的CRM項目群的管理變革。

二、華為營銷體係設計的邏輯華為對以客戶為中心的營銷體係設計是沿著四個緯度來分別構建能力的,也體現了管理必須反映出對業務本質的理解。這四個維度分別為正確的選擇客戶、找到最合適的服務方式、用好合適的人、為客戶提供最優價值。

1.正確的選擇客戶

(1)匹配企業發展戰略

以客戶為中心最核心的,是選擇正確的客戶。沒有哪一家企業可以服務市麵上的所有的客戶,所以在企業資源有限的情況下,必須首先進行客戶選擇,客戶必須與企業發展的戰略方向與願景相匹配。

當時華為的問題是:如果未來華為是三分天下當中的一家的話,那我們的客戶應該是誰?這個是最應該引起大家思考的,你的客戶究竟是誰。

對於以自我為中心或者以機會為中心的企業而言,他們的客戶往往是飄忽不定的,當被一個新的機會牽引時,原有的客戶就舍棄了,這就讓我們前期在客戶身上的投資打了水漂。

而華為對於客戶的選擇是基於它未來發展的願景,客戶選擇既要兼顧於現在,又要著眼於未來,以現在為起點,逐步構建麵向未來的能力。

在1996年的時候,華為公司開始梳理華為公司未來的客戶是誰。當時我們做的是梳理全球100個最有錢的運營商,然後在1998年開始進行英國BT的供應商認證,這個認證過程我們做了兩年時間。

在企業願景約束下的客戶選擇決定了它不會為短期的利益所誘惑,可以保持一定的戰略定力。

在華為發展的30年裏麵,沒有做一些當時看起來很熱門的行業,比如說房地產很賺錢,沒有做;也沒有進入資本市場,沒有上市。

特別是在它發展當中做了一個很艱難的選擇:不做小靈通。

也是通信設備啊,我們當時為什麼不做?當時公司對這個爭議非常大,我們的調研結論是,隻要投30個人,公司投資2000萬,就能給公司帶來上百億的收益,但是任總就把這個事給否了,為什麼呢?因為如果我們的未來是通信行業三分天下的一員的話,小靈通這個產品會是客戶未來的方向嗎?是他的戰略選擇嗎?不是,隻能是一個階段性的機會。所以就把這個項目給砍了。

所以,當你確定了你未來的願景和使命的時候,你才能選擇對的道路,然後基於客戶的需求來看,我應該給客戶提供什麼樣的產品、服務和價值,這就是華為所謂的“主航道”。

在華為的口號當中,就是“上不碰應用,下不碰數據”,這個定位很清晰,我就是做一個管道的。在這樣的主航道的領導下,大家就能理解,華為公司的產品為什麼是這樣的一個布局方式。1993的願景決定了1996年客戶的選擇。

一般企業對客戶的認知,是買了你的東西的就是你的客戶,這種認知值得商榷。

(2)改善人均產出

對於企業來講,要實現可持續發展,一定要能夠不斷的彙集人才。人才需要什麼?名與利是基礎,所以對於企業要有足夠的薪酬支付能力以及企業發展增速,這樣才能夠提供有足夠吸引力的職業發展空間。

在楚漢戰爭的時候,為什麼那麼多人離開項羽跑到劉邦那裏?因為跟著劉邦有前途,有官做、有錢拿。曾國藩說過一句話:以天下之公成就一己之私,華為把這句話改了一下:以眾人之私成就眾人之公。

在2015年,華為的人均薪酬已經達到了11.6萬美金,在行業當中已經非常高了,3年之內薪酬增長是23%。而我們的對手愛立信,三年之內的薪酬增長隻有3%,所以華為的薪酬增長力遠遠高於愛立信,對人才產生了非常高的吸引作用。

華為也不是印鈔票的,能發出去的錢,一定是自己掙回來的。

華為一直在關注一個管理指標的改善——人均產出。一個企業要想增加對人才的吸引力,必須有能力去提升人均產出。而提升人均產出最有效的方法,就是讓一個人在一個客戶身上發掘出最大的價值。

很多公司營銷的問題,根本原因在於管理出了問題。

比如我們的產品和客戶重合度很低,單一客戶的產出很小,人均產出是提升不了的,拿一個大單和拿一個小單在時間上麵的花費其實沒特別大的差異。如果我們的客戶不聚焦,單單認為業績不好是員工不加班、不奮鬥,這是有失公平的。

當我把客戶選擇之後,持續在最優質客戶身上進行資源投放的時候,人均產出就會提升。

以華為這樣的體量,真正的大客戶數量隻有500多家,把客戶分為SABC四類,在最優質的客戶身上投放最優秀的資源,隻做行業當中最有價值的客戶就可以支撐他6000億的產出。

2.找到最合適的服務方式

華為理解的為客戶提供服務的最優方式,就是把服務過程流程化運作。早期市場體係的成功並不是因為流程,早期並沒有係統性的流程,營銷體係流程的係統化變革是從08年才開始的。

華為市場的發展早期得益於中國經濟發展中的人口紅利,也就是大批的60後70後,按照我們的人才模型屬於“胸懷大誌,一貧如洗”這類人,是他們的奮鬥付出成就了華為早期市場的輝煌。

但是華為要成為一家百年老店,市場體係的使命與能力應該如何傳承?我們把這個重任交給了流程。

華為對流程的理解跟很多企業不太一樣,是經過了幾個階段的。

第一個階段對流程的理解——“流程就是業務本身”。

我們把業務現狀顯性化,把這個當作了流程,我接觸的很多企業對流程的理解還停留在這個階段,這樣梳理出來的流程也有好處,首先解決了大家對業務認知的一致性的問題,大家都用同一種方式與方法去做一件事,避免有歧義。

壞處在於,當我們把業務現狀梳理出來以後,會發現現狀竟然如此觸目驚心。以華為為例,我們發現在華為從一個需求發現到產品實現、到交付、到回款,整個過程走下來要經過470個人審批,我們的銷售合同要蓋23個章,我們的一個站點驗收要簽600頁的文檔,業務現狀非常糟糕。

我們意識到這樣下去是不行的,流程應該不止如此,需要推進一步,於是我們對流程的認知又往前推進了一步,到達了第二階段——“流程是業務最佳路徑的總結”。

條條大路通羅馬,總有一條路徑是最短的。遺憾的是業務的最佳路徑並不容易發現,而且我們處的市場環境又時刻發生著變化,所以流程應該具備動態修複的能力,所以流程應該涵蓋流程構建、流程運營、流程優化的動態往複的過程。

時至今日,我們對於流程的認知又進了一步,到達了第三階段——“流程是業務的最佳路徑,以及保障我們能夠行走在最佳路徑上的能力的集合”。

以營銷體係著名的LTC流程為例,LTC是華為業務的最佳實踐與埃森哲的質量管理體係相結合,所以LTC流程是質量管理體係,我們把業務驅動進管道,用質量工具與方法進行管理。

對於企業而言,所有的事情可以分為兩類:一類是突發事件,一類是例行的事情。突發的事情要人去處理,這裏就是管理者發揮價值的時候,而例行事情的管理則交給流程。

當我們不斷的把優秀業務實踐固化到流程裏麵,並且把所有的業務風險與缺陷在流程中進行管控與預防以後,我們的管理能力就會越來越強大。

管理體係設計是基於總體設計分步實施的原則。家有千件事,先從緊中來。

LTC的流程是分成五個階段來實施的:

第一個階段是S1,叫從機會點到訂貨,先把業務流打通;第二個階段是S2,打通配置,把合同BOM跟生產BOM打通,解決數據貫通的問題,實現合同對準交付,交付對準回款;第三個階段是S3,主要是交付上ERP,我們把服務作為產品進行管理,真正實現業務的全流程可視,支持概預核決四算在項目中的落地;第四個階段是S4,叫做合同生命周期與合同文檔的結構化,控製與改善合同條款質量,並全生命周期進行管理;第五個階段是S5,核心在於強化解決方案能力,從點上的攻擊力向係統級的攻擊能力升級。3.用好合適的人

中國有句俗話叫“事在人為”,正確的做事方法與合適的人就像一個硬幣的兩麵,是缺一不可的。

這方麵最大的變化是觀念的變化,對於組織與個體都必須了解自己對於企業的核心價值是什麼,沒有核心價值的個體和部門都會被逐步邊緣化。這就要求我們

{!-- PGC_COLUMN --}跳出部門,從整個價值創造的過程來審視自身的價值。

人是服務於業務的,沒有業務,人與組織就失去了存在的基礎。各職能部門需要從原先的管控型組織向資源服務型組織轉變,業務對於資源部門的要求是,要能夠在企業發展的各個階段提供足夠數量和能力的人才,所以我們把職能部門向“資源中心、能力中心、服務中心”轉變。

華為是一個比較特殊的企業,在企業發展的30年中不斷的超越對手,進行複合式增長,這是非常難的。而很多企業一旦達到一定規模以後,發展就會進入滯漲或者衰退,業績起伏不定。是他們市場飽和了嗎?也不見得,市場上群雄割據,各有各的地盤,隻是誰也奈何不了誰。

企業發展的瓶頸在於企業家對資源的駕馭能力,人也是其中的一個關鍵因素。

對於大多數企業老板而言,喜歡用全才,用起來省心,企業的發展是由少數精英來拉動的,往往20%的業務精英可以承接50%以上的業務。我見過比較極端的情況,一個部門中最能幹的銷售,他的訂單量是其它所有人的總和。

上帝是公平的,總不會集全美於一個人,所以人才往往是優點很突出,缺點也同樣突出。

人才分四類:

有能力沒脾氣的,上上等人,可遇而不可求;有能力有脾氣的,精英,好用但不好管;沒能力沒脾氣的,普通人;沒能力有脾氣的,這種是要被淘汰的。對於有能力有脾氣這類人,對於企業來說是雙刃劍,好用但容易紮手,能力非凡,恃寵而驕,喜歡挑戰管理權威來彰顯自己的與眾不同;這種人都很聰明,對老板的心理把握的很準,基本上也不會超越底線,所以對他們的管理就尤其難。

當這類人違反了管理規定的時候,揮淚斬馬謖吧,下不去手,這些人還罪不至死,而且一旦處理了也擔心影響業績;如果放任不管,那其它人也很難管了,管理規則不能看人下菜碟兒,需要有組織公信力。

所以很多企業的管理,管著管著就不管了,因為管不下去。

卓越的企業與一般企業的差別在於,能不能用好普通員工。華為是如何解決這個問題的?華為的企業發展與規模決定了它無法采用一般企業的精英驅動的人才模式,不是不想,而是做不到。

華為作為一個全球型公司,銷售收入在2億美元以上的代表處就有170多個,員工數量18萬人,我們找不到那麼多一般企業需要的那種複合型精英。以個體而言,華為人並不會比其它企業的人更聰明。

舉個例子,如果把華為綜合收入在百萬以上的人放到社會上,他們中的大多數人是拿不到那麼高的收入的。華為人離開以後,創業成功的比例也很少,原因在哪裏呢?

因為華為的人才培養模式另辟蹊徑,培養的是專才,而不是通才。

中國有句俗話“三個臭裨將抵得上一個諸葛亮”,諸葛亮屬於通才,好用,老板們都喜歡用,但是存在著幾個問題:

第一是數量稀少,“臥龍鳳雛,得以而安天下”,全天下才兩個;

第二是獲取成本高,劉皇叔都要三顧茅廬,一般的企業家未必有劉備那樣的胸襟與眼光,也未必肯花那麼大的成本;

第三是穩定性差,人才人人都想要,一旦嶄露頭角,外有眾獵頭虎視眈眈,內有人才侍寵生嬌。很多企業是自己種樹,別人摘果子,好不容易培養的人才被別人給獵走了,自己變成了人才培養基地;

第四是會壓抑其它人才的成長,出現人才斷層。由於諸葛亮的能幹,事必躬親,後繼人才培養匱乏,導致後期“蜀中無大將,廖化作先鋒”,他死了以後蜀漢就迅速衰亡了。

所以華為的組織能力建設與人才培養就換了一個思路,雖然諸葛亮難得,但是臭裨將還是好找的。

我們著重培養臭裨將,用工匠精神打造最專業的的臭裨將,也就是華為的鐵三角組織,把人才模式從通才向專才模式轉變。

這樣給企業帶來的好處有兩個:

一個是培養周期短,容易速成;

第二個是可替代性強,每個人都成為業務中的一個螺絲釘。

這樣的專才對於平台的依賴性強,增加了對公司的黏性,也就變相控製了核心工匠的流失率。但是對於員工個體來說,這種模式不是福音,一旦脫離了大平台,市場價值就會大幅縮水。

這種模式下對企業的挑戰在於,如何把各個最優質的螺絲釘用好,讓最合適的人在最合適的時間去做最合適的事情,這個是要靠流程來解決的。

4.為客戶提供最優價值

一個企業能夠長久生存的基礎是什麼?是給你的客戶帶來的價值。

客戶為什麼要選擇你、忠誠於你、不離不棄?這需要我們長期規劃我們的解決方案能力。

解決方案的核心是什麼?用四個字來總結就是“價值主張”,你為何如此與眾不同。

我們很多企業這方麵的能力太弱,很多提供的產品與方案隻是讓客戶能用,但是獨特價值在哪裏我們說不清楚,隻能靠客戶關係、靠品牌、靠商務去硬衝,沒有把我們的綜合實力歸結到為客戶創造價值的本質上來。

解決方案的價值主張要靠企業的兩個核心能力來支撐,沒有這兩個能力的解決方案就是自嗨,是自欺欺人。

(1)第一個核心能力是“客戶經營”能力

客戶是企業的核心資產,必須長期持續的經營與管理。華為早期對這方麵也缺乏係統性的理解,最初希望通過CRM軟件來解決這個問題,因為CRM軟件反映的是業務運作的邏輯。但是事實證明這種方法不成功(我們最早買的CRM軟件叫SPM係統,花了3000多萬,後來也廢棄掉了),因為發現一般的CRM軟件與我們理解的業務本質並不一致。

以客戶為例,CRM軟件中的客戶信息是與項目關聯的,屬於機會型客戶,無法支撐基於戰略的中長期客戶的分析、分類與日常活動管理。

華為的客戶關係管理是一個單獨的一級流程,叫做MCR(管理客戶聯係)流程,這樣便於我們把客戶作為獨立的資產長期跟蹤與管理。華為的客戶關係管理與一般企業的最大區別在於把客戶資源與項目進行了分離。

大家應該能理解,客戶關係的發展與項目存在著一定的時間差,對於一個新客戶而言,如果沒有半年以上的客戶研究、客戶交流、客戶關係鋪墊,很難支撐規模產單。

我們可以把客戶理解為土壤,項目理解成地裏的莊稼,隻要精耕細作,產糧隻是時間問題,有時候市場拚的就是耐心。

在MCR流程中:

第一個階段是客戶選擇,也就是客戶的分類。

土地也有肥瘦之分,我們也不是什麼地都去耕的,有限的資源要投入到最有潛力的客戶的身上;

第二個階段是客戶規劃。

客戶的資源投放必須兼顧短期與中長期目標相結合,既要開荒地,還不能放棄熟地打糧,所以每年在客戶身上投放的人財物,是需要能夠支撐每年的市場目標與戰略目標實現的;

第三個階段是我們要管理與客戶的接觸質量。

錢花了要能夠起到效果,提升我們在客戶心中的份量,按照一個客戶董事長對於華為的評價,他參觀過華為兩次,回來感慨說:“華為太能花錢了,但是仔細想一想,華為花的每一分錢都沒有白花,給客戶心中留下了專業性的印象,花錢也是一門學問”;

第四個是要持續關注客戶滿意度。

管理客戶的聲音,通過客戶的反饋來不斷驅動企業管理改進;

第五個部分是客戶檔案。

在我們持續服務客戶的過程中,我們嚐試著去理解客戶,但是初期我們對客戶的理解未必準確和深入。但是如果我們長期持續的與客戶交付,為客戶提供服務,把我們對客戶的理解不斷的跟客戶確認,我們就有可能真正的成為客戶的知音與可信賴的夥伴。

那麼我們靠什麼來承載我們對客戶的理解?就是通過客戶檔案,這是企業的核心資產之一。

客戶檔案是開展客戶洞察的關鍵支撐材料,分客戶的企業檔案和個人檔案兩個部分,我們通過檔案分析理解客戶的戰略、業務規劃、短期和中長期需求等,從而驅動我們構建為客戶提供優質服務的能力。

(2)第二個核心能力就是“競爭對手管理”能力

通信行業是個競爭強度特別大的行業,按照任總的說法:當年是因為無知才進入到了這個行業。

當年華為做通信設備代理的時候,光在深圳這個城市,同類的代理廠家就超過了300多家;當華為走上自主研發的道路逐步變強以後,國內仍然存在著“巨大金中華,烽火滿天下”等六家國內強勢廠家,更不要說愛立信、西門子、諾基亞、朗訊、摩托羅拉這些西方豪強林立,生存環境特別殘酷。

一將功成萬骨枯,華為的成長,是踩著眾多的對手身軀成長起來的。華為為什麼可以做到這一點?是因為他比較早就關注並構建係統級的企業競爭能力,並形成了一個循環往複、不斷優化的競爭情報驅動係統。

競爭對手管理的核心在於競爭對手鎖定,很多企業對競爭對手的認知是比較模糊的,認為“跟我搶單的都是我的對手”,跟認為“買我東西的就是我的客戶”是同一個層次。

從管理角度而言,應該抓企業發展的主要矛盾和矛盾的主要方麵。競爭對手是我們實現戰略目標過程中的障礙。所以在眾多的對手中進行主要競爭對手的鎖定,是企業管理者必須做出的艱難選擇,也是企業管理的能力體現。

企業要根據自己的發展階段來確認競爭對手並確定競爭策略。

對手可以分為兩類,一類是比我們強的,一類是比我們弱的。

● 對於比我們強的對手,華為的態度是虛心學習。

這在管理學上有一個術語叫做“定標比超”。在華為發展的過程中,在各個階段都找到了很好的老師,比如運營商領域我們的老師是愛立信,企業網我們學習思科,終端以前學的是三星,後麵對標的是蘋果和VIVO。

對於比自己強的對手,不能貿然發動進攻,否則就是找死,03年華為數通貿然進攻美國市場,就遭到了思科的痛擊。所以對於強勢對手,隻能通過分析對手的薄弱市場,通過資源聚焦的方式逐步滲透,長期布局,逐步改變競爭的態勢。這裏麵要掌握好分寸,不要把對手打的太疼而引起他全麵的反擊。

在這方麵華為占了點兒便宜,因為華為不是上市公司,不會過於被財報束縛了手腳,所以政策靈活度高。

而反觀華為的對手,基本上都是上市大公司,CEO都是職業經理人,他們很在意短期的經營財報,要給董事會和股民交代,所以基本上不願意跟華為拚命,或者禍水東引,不是看不到華為的威脅,而是隻要在我的任期內威脅不明顯就行,所以缺乏競爭策略的長期性和持續性。

● 對於比我們弱的對手,我們的原則是“要麼不做,要麼做絕”

傷其十指不如斷其一指,以持續削弱對手為目標,不給對手以喘息之機。

對於一線作戰單位,通過競爭對手壓製比的指標,驅動每個經營團隊必須持續關注對手,寸土必爭。如果不持續性的管理,給了對手恢複的時機,那麼我們就是把人得罪了、把口碑做壞了、結果還沒達到,完全劃不來。

華為在國內有個老對手中興,在早期兩個企業的差距是不大的,最接近的時候兩者的收入差異隻有60億人民幣,而到了今天兩者的年收入已經相差五倍,完全不在同一個量級上了。

我們通過解決方案來為客戶提供最優價值,而最優價值一定是通過比較優勢來實現,這個優勢就是我們的價值主張,而價值主張是結合了我們對客戶需求的準確把握,以及跟競爭對手的對比而得出來的,所以客戶洞察能力與競爭對手管理能力是企業必不可少的關鍵能力。

華為營銷體係的構建是一個不斷自我變革的過程。

我們把華為營銷體係變革做一個總結,就是構建出一套係統,用來幫助積極上進的組織(CC3),采用正確的方式(LTC)向合適的客戶提供合適的解決方案或服務!這就是華為營銷體係能力的核心所在。

文/王占剛,原華為中亞地區部流程質量部部長

本文專屬於「華為管理研習社」的圈內贈送資料,加入本圈即可獲取本文完整版資料,還可獲得更多圈內贈送的華為精選資料,並與眾多華為管理研究者、工作者和學習者相互交流和學習。

相關資訊

最新熱門應用

智慧笑聯app官網最新版

生活實用41.45MB

下載

盯鏈app安卓最新版

生活實用50.17M

下載

學有優教app家長版

辦公學習38.83M

下載

九號出行app官網最新版

旅行交通28.8M

下載

貨拉拉司機版app最新版

生活實用145.22M

下載

全自動搶紅包神器2024最新版本安卓app

係統工具4.39M

下載

掃描王全能寶官網最新版

辦公學習238.17M

下載

海信愛家app最新版本

生活實用235.33M

下載

航旅縱橫手機版

旅行交通138.2M

下載

雙開助手多開分身安卓版

係統工具18.11M

下載