一 華為三次關鍵組織變革

我們先看來一下華為組織結構變革過程。

1、華為的直線層級組織架構(1987~1994年)

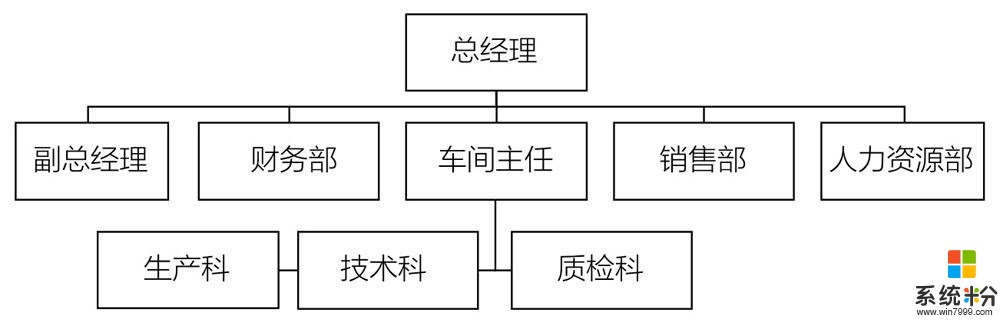

華為創業初期,組織結構是非常簡單的。到1991年,公司也才20多個人,盡管有組織結構,但也是非常簡單的中小企業普遍采用的扁平組織結構,所有員工都是直接向任正非彙報。

到1992年,華為銷售規模突破億元大關,員工人數達到了200人左右。組織結構也開始從扁平組織結構轉變為直線層級組織結構,除了有生產和銷售部門,也有了支撐流程部門,如財務、人力資源部門等。

2、華為的矩陣式組織架構(1994~2009年)

到1995年,華為的銷售規模已經達到15億元,員工數量也達到800人。到了2000年,銷售額就已經突破200億元,這幾年的時間,華為基本上都是以100%的速度在增長。

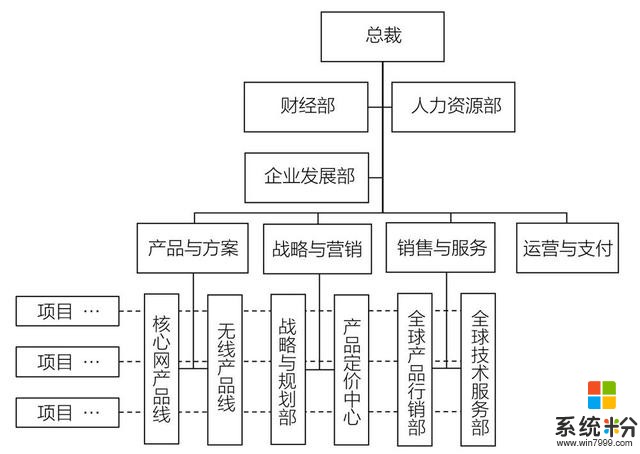

華為在這段時期,逐漸地從集中化戰略轉向橫向一體化戰略,從單一研發、生產、銷售程控交換機產品,逐漸進入到移動通信、傳輸等多類產品領域,戰略也開始朝著多元化發展,從而成為一個能提供通信整體解決方案的公司。

由此,華為開始進行組織結構的調整,從劃小經營單位開始,建立了事業部與地區部相結合的二維矩陣式組織結構。

3、華為的事業群式組織架構(2010年至今)

2010年,華為的銷售規模達到1853億元,首次進入世界500強企業,排名第397位。在這一階段,華為在產品開發戰略上采取了縱向一體化、多元化和國際化並舉的戰略。在市場競爭戰略上,采取與“合作夥伴”共贏的戰略。

華為這個時期的組織結構,從原來的事業部與地區部相結合的組織結構,轉變成以產品線為主導的組織結構。

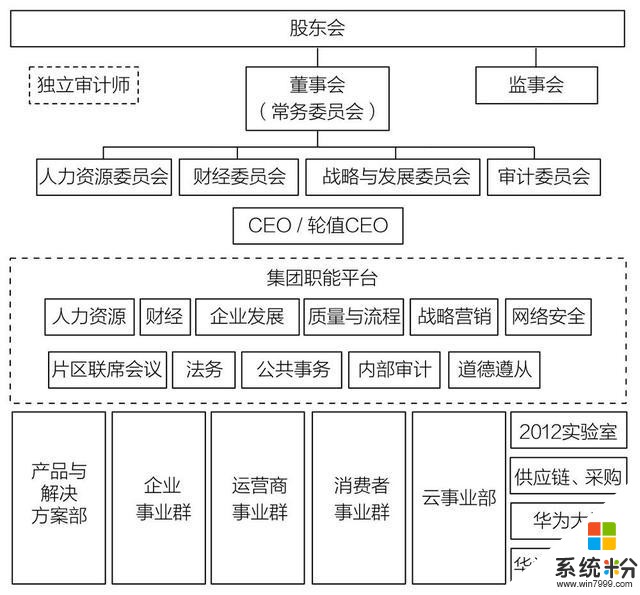

華為的組織結構核心是兩部分:

(1)決策結構,股東會是華為公司的最高權力機構,董事會是華為公司戰略、經營管理和客戶滿意度的最高責任機構,行使公司的戰略與經營管理決策權,監事會負責對董事/高級管理人員履職以及公司經營、財務、合規的監督等。

(2)業務結構,以客戶、產品和區域三個維度的組織架構,共同為客戶創造價值,對公司的財務績效有效增長、市場競爭力提升和客戶滿意度負責。運營商BG負責運營商客戶,企業BG負責麵對企業/行業客戶,消費者BG負責麵向終端產品用戶。

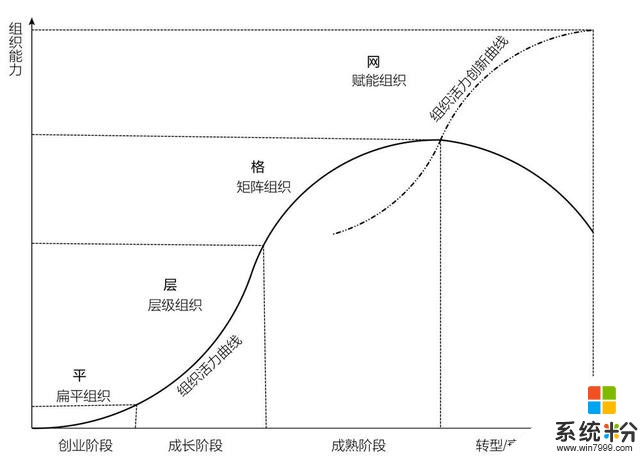

華為的組織從扁平化結構進化層次結構,現在又到事業部結構,有什麼規律嗎?

美國著名企業曆史學家錢德勒在其著作《戰略和結構》中提出“結構跟隨戰略”的理論,說的是當企業采取不同發展戰略時,為了保證戰略的成功,企業必須變革它的組織結構來適應企業戰略的需要。

也就是說,當企業處於不同發展階段時,為了保證企業的發展,企業必須采用適當的組織結構來適應發展階段的需要。

不隻是華為,大部分企業組織結構變化的規律可以總結為:

(1)創業階段企業:的組織結構通常是扁平化的,因為該階段企業業務單一,不需要複雜的組織結構。

(2)成長階段企業:會快速構建起層級組織結構,以適應不斷增長的企業規模。

(3)成熟階段的企業:往往采取矩陣式組織結構,目的是支撐企業多元化的業務。

(4)轉型階段的企業:必須通過組織創新,為各個業務單元賦能,激活組織和個體,才能在龐大的業務體量和靈活的組織機能之間取得平衡。

二 華為人力資源管理變革

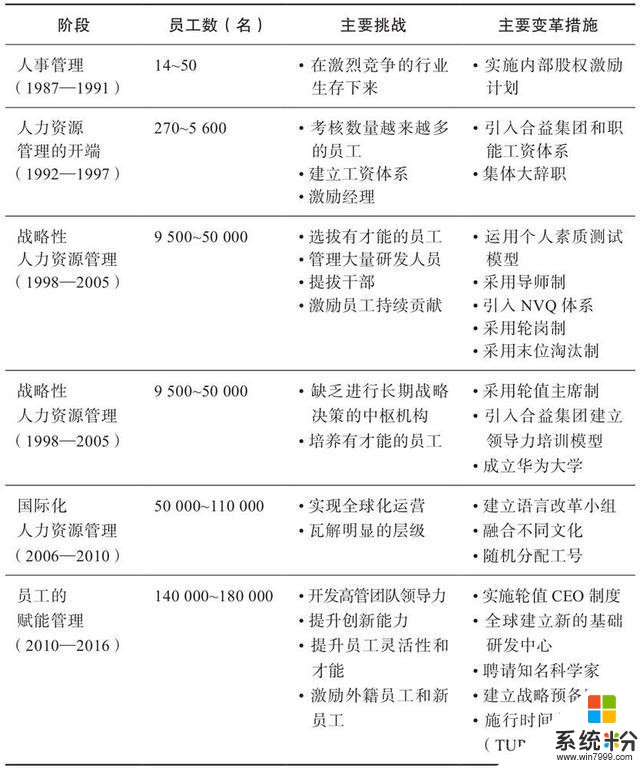

華為的人力資源管理變革可以分為五個階段。

1、第一階段:人事管理(1987—1991)

1990年之前,華為主要從事銷售用戶級交換機(PBX),隻需要聘請少量員工就能達到公司組裝和銷售的要求。

總之,當時的華為隻有50名員工,任正非幾乎熟悉每一個員工,因此員工間的利益分配相對比較直接和簡單,隻需要對已聘用的少量員工進行合理的貢獻評估即可,因此,人事管理相對非常簡單。

1991年開始,華為有了大規模的訂單,公司員工數開始經曆快速增長,華為同步進行大規模的招聘,這些大量新招的員工給華為已有的人力資源體係帶來了挑戰,同時,標誌著華為公司僅僅關注招聘和進行簡單直接利益分配的人事管理階段的結束。

2、第二階段:人力資源管理的開端(1992—1997)

1992年華為銷售額達到1億元,員工人數從50人增加至270人。從那時起,華為開始大規模招聘,1995年時員工超過1800名。

與此同時,華為的產品也開始變得越來越多元,這種快速發展對華為人力資源管理帶來了如下的諸多影響。比如早期的雇員無法適應公司快速發展帶來的更高的要求,這無疑會阻礙華為的發展,這是華為“狼性文化”起點。

華為開始係統性地以員工的個人能力為標準聘用和提拔幹部,績效不好的員工還會受到降級的處理,而不是像中國絕大多數企業那樣以資曆作為衡量標準。

1997年,華為還麵臨一個利益分配問題,因此沒有清晰的考核標準,在此背景下,合益集團將職能薪酬體係引入華為公司,這套體係強調每一個不同崗位的價值。

在這一階段,華為將公司的人事管理體係向人力資源管理體係轉變。

3、第三階段:戰略性人力資源管理(1997—2005)

為了在技術迅速迭代變化的產業中不斷提升自身技術能力,1997年年末,華為一次性招聘了約800名研發人員,而這一數目幾乎使華為研發人員數翻了一番。

為了解決人才評估問題,華為開發個人素質模型,1999年,該模型開始運用在招聘環節,招聘效率得以提高,為讓如此一大批新員工迅速融入公司,華為提出“導師製”

如何從基層提拔幹部也是華為當時存在的一個比較大的問題,1998年,華為開始通過引進英國國家職業資格體係(NVQ)作為提拔幹部的流程和製度,同時成立一個名為資格審查部的新部門。

截止2004年,華為在人力資源管理體係中已經擁有了一個相對完善的整體框架、製度化的流程,包括係統性的選人過程、任職資格體係、輪崗製度、末位淘汰製度、雙通道晉升製度以及一係列利益的分配製度。

4、第四階段:國際化人力資源管理(2006—2010)

2005年,華為海外市場的銷售額首次超過國內。隨著華為國際化進程的不斷深入,華為遇到了諸多的管理問題和日常運營問題。

最典型的改變是如何使不同的文化恰當地融合,因此,華為在全球外籍員工灌輸企業核心價值觀的同時,需要通過逐步的文化融合來找到兩種文化的平衡點。

其次是工作模式的改變,開始設立不同崗位的語言標準,比如說2007年,華為中國員工所有發到海外的郵件和報告必須用英文書寫,當收到英文郵件時,必須采用英文進行回複,2008年,有的特定崗位需要實現全英文化。

2007年,華為應對《勞動合同法》,所有工作超過8年的7000餘名員工提交辭職,然後重簽合同,此後每個員工都會獲得一個隨機的工號,這樣做是為了在某種程度上打破公司內部員工之間明顯的階層劃分。

5、第五階段:員工賦能管理(2010—2016)

到2010年,華為已經成為通信領域的巨頭之一,年銷售額達到1825億人民幣,全球雇員超過11萬名,截止2019年,華為員工數已經達到19萬。

華為這個階段定下的戰略目標是引領通信產業未來的發展,基於這個目標,優秀的員工扮演至關重要的角色,從2013年開始,華為在全球陸續建立了16個研發中心,並聘請了很多知名科學家和工程師來做最先進的研究。

同時,頂層結構最大的變化是,華為從2011年開始施行了輪值CEO製度,該製度的初衷是集合了幾個人的集體智慧,這樣可以減少決策的偏差與偏執。

2014年,華為還推出了“時間單位計劃”(TUP),TUP是一個包括外國員工在內的、基於所有員工績效的利潤分享和獎勵計劃。TUP本質就是為了解決來自不同國籍的所有員工的激勵。

在這個階段,華為人力資源管理管理,還有一個比較大變革是戰略預備隊的建立,戰略預備隊的重要功能是挑選出人才並把他們放在前線,戰略預備隊沒有職位分派的權力,他們負責把人推薦到人力資源部門,由人力資源部門決定是否把人安排在前線。

三 華為組織變革的驅動因素

看完前麵華為的組織變革和人力資源管理變革,在思考其驅動因素的時候,有一種模糊的印象,是一種行業變化規律和外部因素,有沒有一些內部因素,推動者華為往前走?

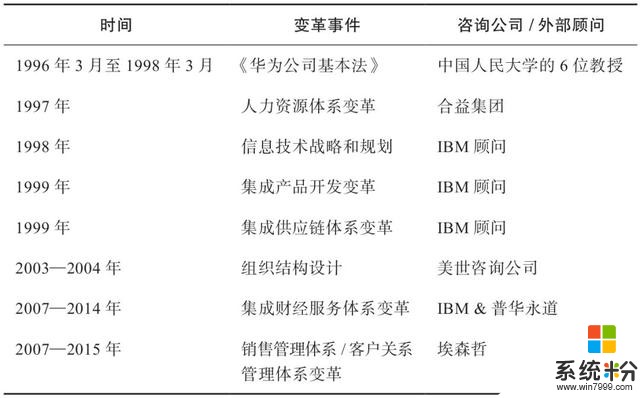

1、華為組織變革背後的製度化

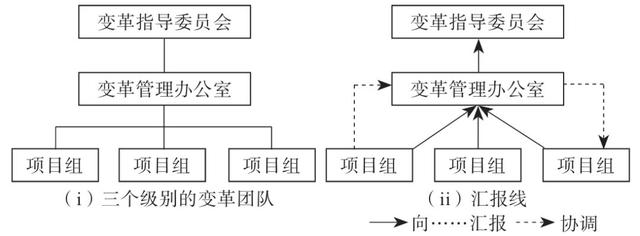

華為的變革並不是由某一個部門單獨執行並完成的。在曆次組織變革中,所有相關部門都以製度化的方式參與了變革過程。

為保證華為變革的製度化實施,華為建立了一套標準化的製度體係以順利發起和實施變革,在架構上設立了變革指導委員會(RSC)、變革項目管理辦公室(PMO)以及變革項目組三個層級的變革機構。

(1)變革指導委員會

變革總歸是“一把手工程”,各變革管理團隊的領導者均由華為的高層管理者擔任。比如,任正非親自領導了IPD和ISC的變革團隊;孟晚舟是華為IFS變革團隊的領導者。

(2)變革項目管理辦公室

變革指導委員會的常設執行機構是變革項目管理辦公室,變革項目管理辦公室負責統籌不同項目組之間的資源調配、協調不同項目組之間的溝通,避免可能存在的組織衝突,同時推進多個項目。變革項目管理委員會的工作人員都是從業務線上抽調的專業幹部。

(3)變革項目組

華為的每個變革項目都由專門的項目組負責執行。每個項目組都有一個“讚助人”,該讚助人通常由公司的高級副總裁或者常務副總裁擔任。

項目組內部通常還包含一個核心組和一個外圍組。核心組成員是來自華為各業務線上的骨幹員工,他們脫產、全職參與變革工作。外圍組成員則在繼續做好原崗位工作的同時,部分參與變革實施,這樣,他們能夠在參與變革的同時,從實踐中了解業務正在發生的變化。

2、華為變革管理的領導力

組織變革是一種“一把手工程”這是毫無疑問,任何一個公司變革的思想常常源自一到兩位公司高層管理者,作為華為的創始人,任正非的想法關係到華為的變革目標的實現。

比如1999年,華為發起IPD和ISC變革項目,變革指導委員會也隨之成立,任正非與來自IBM的專家一同擔任指導委員會的顧問,負責項階段性、關鍵性的重大決策,從戰略層麵上確保變革朝著正確的方向演進。

高管團隊是組織變革的先行者。變革所建立的新製度在開始時會令員工難以接受,尤其是當某些舉措可能會損害員工的既得利益時。領導者需要在變革中為員工樹立榜樣,甚至是更加嚴格地要求自己。

比如1996年,華為醞釀人力資源體係的變革,對內部員工聘任進行重新洗牌。華為要求市場部代表處正職提交個人述職報告,同時提交辭職報告,時任華為市場體係總負責人的孫亞芳帶頭辭職,這就在變革中為員工樹立了榜樣。

3、華為變革管理的三板斧

沒有落地的變革都隻是紙上談兵,在變革的每一個環節,華為都將變革的落地視為重中之重。

2001年,任正非曾經說過,我們現在向合益集團買一雙“美國鞋”,中國人可能穿不進去,在管理改進和學習西方先進管理方麵,我們的方針是“削足適履”,對係統先僵化,後優化,再固化。

所謂,華為變革管理過程三板斧,就是“先僵化,後優化,再固化。”

(1)先僵化

華為所謂的“先僵化”,是指全麵吸收外部專家顧問的先進經驗,從而確保後續的知識獲取。任正非要求所有員工都聆聽和遵循專家的意見,在學習先進經驗上堅持“削足適履”的方針。

另一方麵,在組織內部,“先僵化”也意味著“僵化”地模仿變革成功部門的組織實踐。華為的變革先在試點部門開展,當達到預期效果時,其他部門可以模仿該部門的變革舉措。

(2)後優化

所謂的“後優化”,企業需要根據實際情況逐漸“優化”組織實踐,通過吸收外部知識重新建立組織係統,在這個過程中,組織需要整合外部專業知識和企業內部經驗,依據實際情況不斷改進和過濾。

任正非鼓勵企業高管與外部顧問保持交流。這種持續交流能夠促進內外知識的整合:外部顧問可以更深入地了解高管團隊的想法;高管團隊成員能夠學習戰略性的思維方式,為實現後續的項目落地進行鋪墊。

(3)再固化

所謂的“再固化”,華為開發業務模板與變革模板,員工可以依照模板在短期內掌握變革要領,在領導者缺失時亦可以完成變革工作。

此外,華為在變革的落地中接入配套的IT流程體係,使得變革帶來的每一項新製度、新的組織慣例都會最終落實到專門的IT係統上麵。

華為認為,如果不能建立製度化的體係來約束變革,變革終會變得混亂並失去控製。

【參考資料】

1、吳曉波等,華為管理變革,中信出版社

2、路江湧,圖解企業成長經典,機械工業出版社

相關資訊

最新熱門應用

智慧笑聯app官網最新版

生活實用41.45MB

下載

盯鏈app安卓最新版

生活實用50.17M

下載

學有優教app家長版

辦公學習38.83M

下載

九號出行app官網最新版

旅行交通28.8M

下載

貨拉拉司機版app最新版

生活實用145.22M

下載

全自動搶紅包神器2024最新版本安卓app

係統工具4.39M

下載

掃描王全能寶官網最新版

辦公學習238.17M

下載

海信愛家app最新版本

生活實用235.33M

下載

航旅縱橫手機版

旅行交通138.2M

下載

雙開助手多開分身安卓版

係統工具18.11M

下載