1、人際溝通也需要刻意練習嗎?

一位教人溝通技巧的老師在課上展示了自己多年前的筆記:

“周四到小趙師傅家,最近聽說戒煙了,值得鼓勵;他有了新女友,母親好像住院了,都要關心一下……”

“昨天跟陳姐聊了她兒子的事,最近好像數學成績不太好,家裏有本講如何做錯題集的書,回家找找看……”

還有一些是溝通語言的草稿,都有反複修改的痕跡:

“張經理,您看,我好不容易有個這個機會。我知道您很忙,所以特意請小張查了一下,周三下午,您有兩個小時的空檔。這個活兒,要我一天都搞不來,可您來的話,一個小時就可以搞定了,您看,我到時候能不能用您兩個小時的寶貴時間,拜托您了,我會給您打下手的……”

這其實就是近幾年影響力很大的“刻意練習”的理念,在人際關係領域的運用案例:走出“你好、請、謝謝、不客氣”的正常對話的“舒適區”,針對一些常用的溝通場景,設計話術,反複進行“學習區”的練習,最後達到渾然天成的自然效果。

學生問他,這麼做,累不累?他反問學生一個問題:

“你有沒有遇到過這種情況:老板拍拍你的肩膀,說這筆單子做得不錯嘛,而你竟然頭腦一片空白,等想起來該說什麼時,老板早不知道哪裏去了。你覺得相比而言,哪一種更累呢?”

2、隻有運動、音樂才需要刻意練習?

自從“刻意練習”、尤其“從新手到大師隻要一萬小時"的理論出現後,很多以前的天才就被拉下神壇。比如莫紮特傳記的作者就認為:莫紮特不是天才,他的神童名聲,都是他父親的營銷包裝;他20歲之前的作品,都是很平常的模仿之作。

他的“音樂天才”,其實源於父親從3歲開始的長達十幾年的科學而嚴格的訓練。這段“刻意練習”的時間,遠遠超過了一萬小時,也超過了史上任何一位音樂家。

有人說,莫紮特的例子我信,但你前麵的這個溝通技巧的案例完全沒有代表性,我認識的那些擅長交際的人,天生就是反應快,談吐風趣,自帶段子手氣質,根本沒有什麼“刻意練習”。

這話好像一定道理。翻翻那些講“刻意練習”的書,舉的例子都是運動、音樂等競技領域,100次練習才會有一次表演。你什麼時候見過那些擅長交際的人,隨身帶著一個小本本,到處去找人去練習了?

所有很多人懷疑“刻意練習”隻在部分領域有效。比如萬維綱在一篇文章裏說:“在有嚴格固定規則的領域,練習的作用最大,比如國際象棋;沒有嚴格規則的領域,練習的作用則非常有限,如編程、航空飛行、廣告創意。”

就連廣告人自己也這麼認為:創意靠天賦,靠靈感,多看看書、多喝喝咖啡,多聊聊天,想法自然來了,根本不需要“創意練習”。

但事實果真如此嗎?廣告不是藝術創作,那些跨國公司怎麼放心把自己的品牌,交給一群沒有規則、不受控製的人身上呢?

3、“刻意練習”是為了形成思維習慣

有一次,劉謙做魔術表演前的彩排,做到某個環節時突然停下來,問坐在台下的經紀人:“昨天演到這裏,觀眾為什麼會笑?”經紀人被問住了,他前一天就在台下,根本沒有感覺到啊。

對於一個魔術師而言,要施展“障眼法”,他必須清楚地知道觀眾在哪裏會屏住呼吸,在哪裏會瞪大眼睛;在哪裏爆發出掌聲。這個過程經過無數次練習和表演,任何細微的意料外反應,都應該敏感地察覺到。

在踢球、彈琴一類活動中,練習和比賽的內容完全一樣,刻意練習目的,是把原本需要時間去反應的動作,變成下意識的動作。但在大部分的規則不明顯、結果不可控的工作中,“刻意練習”並不直接形成新技能,而是在某些環節,讓你形成某種思維習慣。

比如初次見麵,人家問你的職業,你的下意識反應一定是這句話:我是做XXX的。

然後……,就沒有然後了。

但溝通專家告訴我們,如果你希望自己更有社交魅力,你應該回答得更有故事化、情景化、細節化,比如:

“噢,我是軟件工程師,現在正在研究一個項目,如何安排一個電影院內一天的觀影計劃。”這個回答,效果是不是好很多?

看上去好有道理的樣子,可接下來會發生什麼呢?

你覺得自己也許下一次可以試一試。結果呢?下一次別人再問你這個問題,等你想到一個有趣的答案時,對方早就跟旁邊的姑娘聊上了。

然後你就覺得,快速反應的社交能力是天生的,最後你就發出了那個經典的感歎:

“聽過很多道理,卻依然過不好這一生。”

好道理、好辦法之所以好,就是因為用的人特別少;為什麼用的人少?就在於它違反常規、違背天性、不在你的“舒適區”內。

所以,接下來你應該開始“刻意練習”,不需要多,隻要形成思維習慣,能夠產生條件反射,之後你就可以在日常生活中“實戰練習”,也就是從顯性的刻意練習,進入隱性的刻意練習了——

以前你看段子時的反應是:“哈哈哈哈哈哈。”

現在你的反應是:“哈哈哈哈哈哈,這個說法有趣,我要記下來,想想怎麼變成 我的東西。”

你把“職業”這個話題變成故事後,得到了積極的反饋。緊接著,你把溝通專家列舉的初次見麵的常用問題,全部設計成3句以內的故事化、細節化的表達——並不需要專門練習,隻要平時養成積累素材的習慣。

你的興趣、呆過的公司……

最近的情況、周末打算……

你的戀愛史、奇特經曆、糗事……

你的老家、幼兒園、小學、中學、大學……

你現在的城市、小區……

你最喜歡的電影、小說、音樂……

你同事、朋友、親戚、家人、寵物……

……

所以千萬不要再說“擅長交際的人天生反應快”這樣的話了,人家不過是把你喝咖啡的時間,用來研究咖啡是怎麼做出來的。

不過,人際溝通畢竟不是打球彈琴,不是所有的技能都通過訓練獲得。在音樂、運動等少數領域,“刻意練習”是最基本的練習方法;但在大部分工作中,“刻意練習”隻是學習的一部分,分解出這一部分,才是第一步。

下麵就進入幹貨環節,用一個微軟的案例,看一看“刻意練習”的三個重要步驟。

4、為什麼微軟要做掃雷遊戲?

“刻意練習”的第一步是“定義任務、分解技能”。

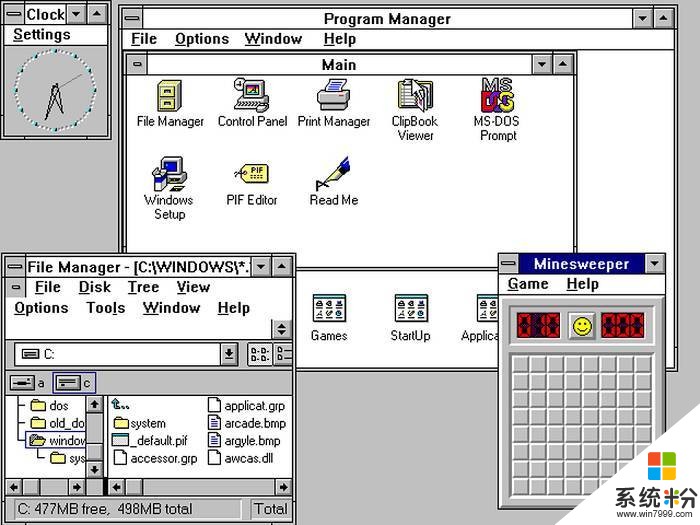

微軟第一次推出windows係統後,習慣了DOS係統“命令行”操作的消費者,對windows係統的圖形界麵很不適應,尤其對鼠標這個新設備,表示“太多餘了”,“不知道擺哪兒”。

微軟的工作人員拆解了消費者的感受——“圖形界麵不適應”是一個認知習慣問題,“不會控製鼠標”是一個使用習慣問題。顯然,後者需要一定程度的訓練。

這就是“定義任務”——拆解出那些需要熟練操作的任務。

針對這個任務,工程師進一步定義了鼠標在使用中出現的5個常用動作:移動、左擊、右擊、雙擊、拖曳。

這就是“分解技能”。

可接下來幹什麼昵?難道要像以前的電腦培訓那樣手把手的教?這是完全不可想像的成本支出。所以,一個天才的想法出現了,這就是首次亮相於windows3.1版的兩款經典遊戲——掃雷和紙牌。

由於這兩款遊戲需要大量地使用“移動、左擊、右擊、雙擊、拖曳”這五個基本鼠標動作,我記得當時身邊很多上了年紀的人都是通過玩遊戲來習慣鼠標操作的。

這就刻意練習的第二步是“設定目標、設計訓練”。

還記得嗎?掃雷遊戲是從9*9、16*16、16*30逐步升級,通過得分,提供技能提升的反饋,確保遊戲難度與使用者技能水平同步提升,讓你對鼠標的便利性,越來越有信心。

這就是刻意練習的最後一步是“不斷反饋、不斷實踐”。

利用遊戲形式進行“刻意練習”的訓練,可不僅僅是幼兒園的把戲,事實上,很多公司已經開始嚐試“工作遊戲化”,利用排行榜、分級和績效指標開發遊戲化策略,將枯燥的工作變成更有趣的競爭。

這就是刻意練習的三個步驟,如果大家感興趣,我會寫成一個新的係列,引入更多的案例,看看在工作中具體應該如何“定義任務、分解技能、設計目標、設計訓練、不斷反饋、不斷實踐”。

5、刻意練習是科學方法,而非意誌力

昨天,為了寫這篇文章,我找到一個案例,一位高爾夫愛好者立誌通過“1萬小時訓練”進入職業選手的行列,而他的結果卻是——水平停滯、背部受傷,中途放棄。

1萬小時理論沒錯,但這得靠科學的方法,而不是比拚意誌力。千萬不要用1個小時學習了一個錯誤的東西,再999個小時養成不良習慣,最後用9000個小時去糾正它。

相關資訊

最新熱門應用

智慧笑聯app官網最新版

生活實用41.45MB

下載

盯鏈app安卓最新版

生活實用50.17M

下載

學有優教app家長版

辦公學習38.83M

下載

九號出行app官網最新版

旅行交通28.8M

下載

貨拉拉司機版app最新版

生活實用145.22M

下載

全自動搶紅包神器2024最新版本安卓app

係統工具4.39M

下載

掃描王全能寶官網最新版

辦公學習238.17M

下載

海信愛家app最新版本

生活實用235.33M

下載

航旅縱橫手機版

旅行交通138.2M

下載

雙開助手多開分身安卓版

係統工具18.11M

下載