每一次購買欲的激發,總有不同的緣由驅使,當這條定論被應用於PC,則很容易衍生出諸多不同的理由,而它們大多都頗為務實。

比如商旅用戶會為了輕便而將硬件需求放到第二級,因此英特爾謀劃的超極本和MacBook成功將筆記本做到了不到1000g;遊戲黨想把4K級別的遊戲隨身帶著走,ROG之流也給出了許多選擇;當你隻有捉襟見肘的預算,“神船“自然就能滿足你對價格的需要。

但若我們要購買的是一台售價達到35888元的電腦,卻又是什麼樣的原因能讓我們下定了這樣的決心,是極致的輕薄、出色的性能還是崇高的信仰?

無疑,這正是我在Surface Studio的評測中,希望找尋到的答案。

當Surface變為設計語言

從第一代Surface Pro出生開始,即便微軟已經明確將其定義為平板以及筆記本電腦的二合一產品,但有關於Surface究竟屬於平板還是筆記本電腦的爭論就沒有停止過,哪怕後續的Surface Book已經有了明確的傳統筆記本造型,但好事者仍然使勁挖出了它與Laptop產品之間的差異。

不過好在Surface Studio不存在這樣的煩惱,作為微軟Surface產品線第一台一體機產品,嗯,肯定不會有用戶將它錯認為電視。

或許在第一代以及第二代Surface Pro時,微軟將首要認為放在了功能性的解決上,因此機型外觀和設計雖然小有成就,但黑色的機身卻很難讓人留有太多的印象。

而到了Surface Pro 3時期,Surface Pro係列不僅在性能和體積方麵達到了平衡,灰色鋁鎂合金外殼以及梯形方正機身基本確立了整個係列的設計風格,後續的Surface 3、Surface Book以及最新的Surface Laptop完全延續了相同的設計語言。

Surface Studio同樣延續了相同的設計思路,你仍然能在機身上找到熟悉的鋁鎂合金外殼,磨砂質感的邊框既不滑手也不粗糙,配合簡潔的拋光零重力支架和銀灰色底座,時下主流的“性冷淡風”就這樣撲麵而來。

將自用的Surface Book以及Surface Pro放置在一旁,即便不點亮屏幕,你也能知道這三台設備是同宗同源。

微軟為Surface Studio配備了一塊與Surface Pro相同比例(3:2)的28英寸PixelSense顯示屏,關於這塊屏幕的顯示效果我們隨後再表,它同樣繼承有Surface係列的觸摸本領(最多十點觸控)。

根據我們在發布會上與產品經理的交流來看,“觸摸體驗”已經成為Surface產品立項的根本,因此即便是在桌麵產品中,觸摸操作同樣必不可少。

偌大的顯示屏沒有給屏幕組件增加太多的厚度,微軟宣稱使用了時尚最薄的LCD發光屏,它的厚度僅為1.53mm,屏幕的光學結構完全封裝在鎂鋁合金機身內,因而Surface Studio的屏幕厚度僅為12.5mm,不管是從視覺上看還是實際操作,都令人感覺非常的纖薄。

和iMac樂於將所有組件擺放在屏幕背後不同的是,Surface Studio將所有的計算核心都放置到了底部的底座中,進一步降低了顯示部分的厚度。

簡潔的機身沒有任何多餘的開孔,就連開機鍵都被擺放到了屏幕的側麵,與Surface Pro以及Surface Book一樣,Surface Studio機身隻配備有電源鍵和音量調整鍵,側置的位置正好對應了普通人坐下抬手的高度。

唯一的問題在於,電源鍵和音量鍵的位置靠得有些近,許多次想要調低音量時,都一不小心按到了電源鍵,事實上在使用Surface Book時我就時長有這樣的尷尬。

微軟為Surface Studio配備了四個USB3.0接口,一個標準RJ45千兆以太網接口、一個Mini DP輸出接口、一個標準SDXC讀卡器和3.5mm耳機接口,整體數量的確足夠使用,但我仍然不太理解微軟為何至今拒絕為設備添加Thunderbolt 3,畢竟對於專業影音編輯以及大規模傳輸而言,Thunderbolt 3將會是大勢所趨。

Surface Studio的接口被全部擺到了底座的後方,如果不想起身,在使用時多少會需要用戶摸索一番。

Surface Studio機身的細節處理一如既往的出色,機械結構的零重力腳架與屏幕以及底座之間嚴絲合縫,你找不出任何鬆動以及卡口不完整的地方。

為了延續整機的美感,微軟還特意將散熱口放到了底座的最底部,因此當你平視電腦時,幾乎看不到任何布滿開口的位置。

除去iMac外,這可能是整個行業中一體感最佳的一體機設備。

不過國行Surface Studio在電源線的選擇上卻有了取舍,它沒有采用美版中所展示的與機身底座相吻合的插口,而是選擇了一條配備有防脫落卡口的電源線,因此在電源線區域,整機的一體感被破壞。

不過這樣的改變卻換來了能夠實現單手插拔的電源接口,如此一來孰好孰壞恐怕要消費者自己定奪了。

零重力鉸鏈的藝術感

如果說Surface Studio成功延續了Surface係列的設計語言,那麼零重力鉸鏈的出現,則是對於Surface Pro支架係統的新拓展。

在去年的發布會上,演示視頻中的女生輕巧的用一根手指將Surface Studio的屏幕放倒,而這也瞬間吸引了我身邊的設計師朋友的注意。

事實上在實際體驗時,調整Surface Studio也猶如視頻中那樣輕巧,隻需要將手指放在屏幕頂端微微用力,整塊屏幕就將以勻速向下放倒。

若此時你停止用力,則Surface Studio的屏幕就會穩當地停在當前的角度上,不管是書寫亦或是用手指點擊屏幕,這塊重達5.89公斤“大家夥”都不會有絲毫的晃動。

若要抬起Surface Studio的屏幕,隻需用手指輕輕往上抬起,幾乎無需費力,屏幕將能回歸原始的狀態。

要實現如此舉重若輕的體驗,奧秘全都在於支撐起Surface Studio的兩根零重力支架,其中包含有80個精密的組件,包括四組扭力彈簧,能夠令Surface Studio實現最低20度的傾倒。

除此之外,在Surface Studio屏幕的背後還平鋪有兩塊蝶形配重,這樣以來當用戶向屏幕施加力量時,會直接傳遞到零重力支架,減少了LCD液晶屏幕受力的問題。

Surface Studio徹底放倒時,背後的蝶形配重也將加強整塊屏幕的硬度,防止麵板變形損壞。

之所以選擇20度的最低角度,無疑是對繪畫者日常的繪畫習慣進行了參考,事實上當Surface Book反向安裝屏幕、Surface Pro支架徹底放倒後,同樣會對屏幕有一定角度的抬高。

這樣一來在使用Surface Pen進行書寫或繪畫的時候,使用者伏案就能較少的彎曲頸椎,舒適度也會更高。

不過Surface Studio的零重力鉸鏈隻能改變屏幕角度,無法對屏幕的上下高度進行調整,這就導致在放倒Surface Studio的過程中,會對電腦的前後空間有所要求。

按照正常使用的習慣而言,放倒Surface Studio的過程中會有很大的幾率壓到鼠標與鍵盤,若是靠牆擺放,則也有很大幾率會觸碰到後方的牆壁。

28英寸顯示屏價格全都在這裏了

Surface Studio沒有因為桌麵的使用習慣而放棄3:2比例屏幕,在如今16:9以及16:10、甚至是21:9當道的年代裏,一塊分辨率達到4500 x 3000的可觸摸IGZO麵板屏幕絕對惹人注目,更別說它還有微軟PixelSense標簽加持,當你瀏覽照片或是大規模表格處理時,立刻就能了解它的好處。

以PPI計算,28英寸的Surface Studio達到了192,略低於5K版的iMac(PPI218),但在桌麵使用時,肉眼很難發現兩者的差異,Surface Studio屏幕已經足夠細膩。

這也與Windows本身的DPI縮放有關,事實上從80年代開始,Windows的圖形界麵就以96DPI編寫,Surface Studio正好能以200%的比例等比放大內容,這樣一來在字體描邊以及圖標顯示方麵,自然比無法等比縮放的Surface Pro或是Surface Book要更有優勢。

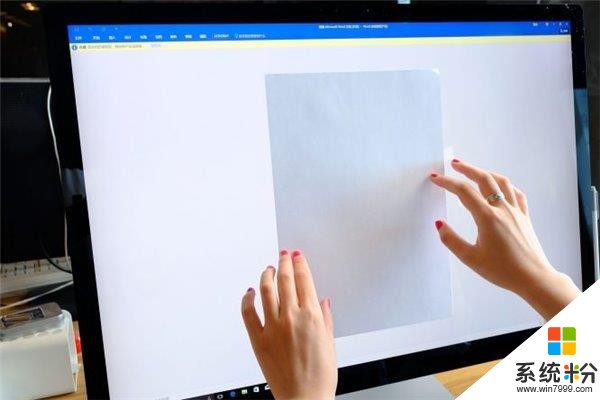

關於尺寸,Surface Studio還有許多玄機,微軟之所以選擇了28英寸這個不太常見的尺寸,是因為當用戶使用Word進行文檔編輯時,28英寸屏幕所顯示的文檔尺寸正好與實際的A4紙大小一致,因此Surface Studio能夠令用戶所見即所得。

為了符合專業用戶的使用需求,Surface Studio配備有一塊原生10-bit麵板,微軟提供了sRGB、DCI-P3以及Vivid三種預調色。

用戶可以在通知中心快速的調解不同的色彩模式,以此預覽圖片在不同色域下的表現,而這些設定讓我們對這塊顯示屏的實際表現有了更高的期待。

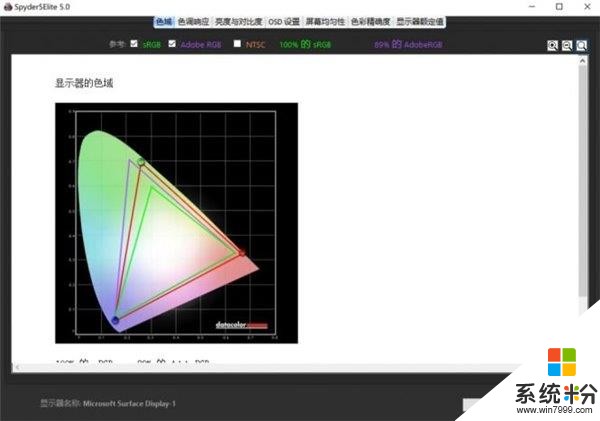

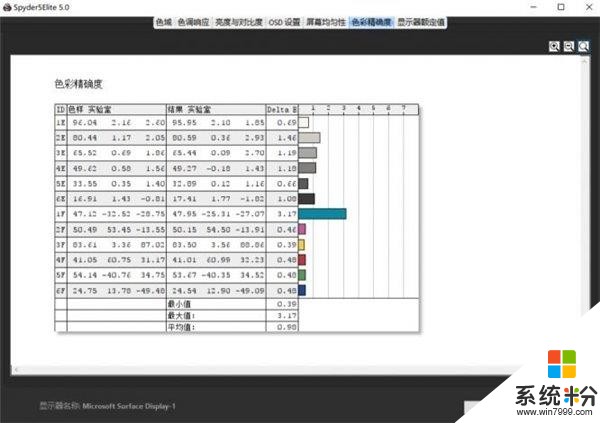

於是,我們透過SpyderElite對Surface Studio的屏幕進行了測試,在DCI-P3配置文件下,這塊顯示屏在色域方麵的表現並不算頂級。

雖然sRGB色域達到了100%,但Adobe RGB色域僅有89%,不過ΔE色準測試的表現卻令人驚喜,Surface Studio的平均值達到了0.98(ΔE值的數值越小說明其對這種顏色表現越準確。ΔE值在2以下也意味著其在色彩還原方麵達到了非常好的水平),僅僅在藍色部分出現了偏差,這意味著微軟的預調色足夠準確,符合專業級的使用預期。

在高分辨率以及高PPI的需求下,通常為了功耗考慮,這類屏幕的整體亮度都不會太高,但Surface Studio的最高亮度達到了450cd/m2,這意味著即便在陽光充沛的房間內,屏幕本身也能有不錯的清晰表現。

不過不知道是不是評測機的原因,我們收到的這台頂配版Surface Studio有明顯的漏光問題,在屏幕的右側以及頂部存在不同程度的漏光。

在全黑畫麵下,色彩亮度也多少顯得不太均勻,但在我體驗到的另一部零售版產品中,卻沒有發現這樣的問題。

錯節的硬件配置

此次評測的頂配版Surface Studio采用了第六代英特爾i7-6820HQ處理器、32GB運行內存、2TB+128GB混合硬盤以及GTX980M獨立顯卡。除此之外微軟還提供有i5、8GB運行內存的版本,硬盤也降至1TB。

事實上若是在去年發布之處,Surface Studio的硬件配置並沒有太多的問題,作為一台並不以性能取勝的產品,GTX980M以及I7-6820HQ已經足夠應付大部分圖片以及影音的渲染,但若擺放到現在,雖然整體性能仍然有所保證,卻已經無法對性能黨產生吸引力。

由於發布時機的因素,Surface Studio並沒有配備Surface Pro那支4096級手寫筆,而是隨機附贈了一支與Surface Book相同的1024級N-Trig手寫筆。

對於這支筆,我們已經有過多次介紹,它依靠AAAA電池,微軟官方宣稱能夠維持一年的使用,在不使用時,用戶完全可以將它吸附在Surface Studio的右側。

以Surface Studio這樣的性能,順暢的拋棄常用辦公軟件並不是什麼大問題,諸如設計常用的AE、PS等應用也能流暢運行。

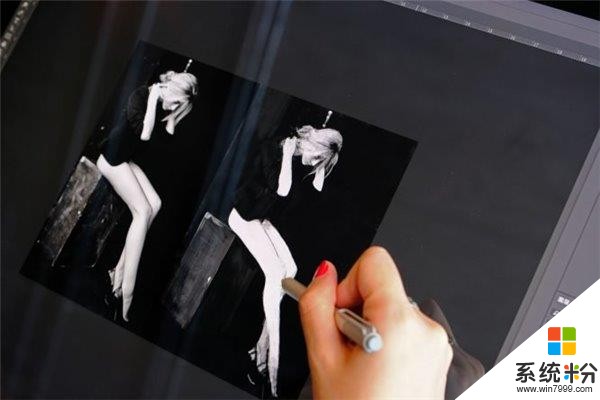

為了驗證它是否能勝任常規的繪圖,我們特意找來了日常以繪畫為生的好友,請他來嚐試下以Surface Studio進行日常的工作。

首先,他先肯定了Surface Pen的觸感,以實際握感而言,這支筆比日常使用的Wocam畫筆更接近真的筆杆。

在Photoshop應用中,1024級別壓感已經足夠完成繪圖,軟筆頭在畫布上顯得非常流暢靈敏,與Wacom數位板幾乎沒有差異。

在他看來,Surface Studio整體的繪畫體驗已經非常出色,因此他非常希望您能將自己工作的主機換成Surface Studio。

當然,在聽聞實際售價後,他表示Wocam畫板也沒什麼不好的。

Surface Studio的發熱並不算嚴重,在持續運行一段時間繪圖軟件後,底座表麵會有明顯的溫感,但並不燙手。

不過多少有些影響繪圖體驗的是,Surface Studio的屏幕麵板也會有些熱度,當手靠在屏幕時,會察覺到熱度從而出汗,沒一會兒屏幕上就會產生汗漬,特別是在炎炎夏日,這樣的情況會更為明顯。

Surface係列新起點但我更期待下一代

當產品的發展進入了舒適區,最好的突破方法就是破壞它。Surface Studio打破了Surface係列隻針對移動使用的固有想法,將微軟出色的硬件設計能力投入一體機領域。

若你想要一部運行有Windows係統的一體機,它又必須擁有高品質的使用體驗,Surface Studio的確填補了這塊空白,而我們也終於無需再尋求不穩定的BootCamp,這或許正是趨勢我們打開錢包的主要理由。

當然,作為初代產品,Surface Studio的不足也頗為明顯,比如在這一價位,我們仍然沒有看到Nvidia的10係顯卡,微軟也沒有提供SSD選項。

不過,在我看來,配置的問題從來都不成為問題,畢竟在Surface Pro一代發布時,它在硬件方麵也不算令人滿意,設計和使用的體係確立後,一塊CPU、一塊GPU以及一塊SSD就能解決的問題,就已經不算問題了。

收藏

相關資訊

最新熱門應用

智慧笑聯app官網最新版

生活實用41.45MB

下載

盯鏈app安卓最新版

生活實用50.17M

下載

學有優教app家長版

辦公學習38.83M

下載

九號出行app官網最新版

旅行交通28.8M

下載

貨拉拉司機版app最新版

生活實用145.22M

下載

全自動搶紅包神器2024最新版本安卓app

係統工具4.39M

下載

掃描王全能寶官網最新版

辦公學習238.17M

下載

海信愛家app最新版本

生活實用235.33M

下載

航旅縱橫手機版

旅行交通138.2M

下載

雙開助手多開分身安卓版

係統工具18.11M

下載