在當下一刻,博學不再成為一個人的美德。事實上,再博學多才的教授,也不如一個最簡陋的搜索引擎。更何況,還有那些娛樂至死和簡單消費主義定義的頭條推送。

撰文 | 劉彥

北上廣深某個CBD的高樓中,一位自媒體人眼看著瑰麗的黃昏落霞,恨不得扯下一匹落霞,織進他的稿子中。

他並非江郎才盡,隻是被知識焦慮所困擾。越是深入思考和更多檢索,他就越發現,他想寫的所有話,都已經被曆史名人、當代學人,乃至於他的競爭者寫完了。

當每一個社會話題集聚時,出彩的也不一定是那些別出心裁的獨具匠心之作,而很有可能,是那些讓人眼花繚亂的標題,乃至於,人的成就感被人工智能算法推送的數量所決定。

某所大學的咖啡館裏,一位教授正在為他的論文發愁。他已經連續兩年不能發表新的論文了。與此相似的可能還會是,一個即將被人工智能算法取代的律師,一位投資家,一個影像專業的醫生……

被自身的知識匱乏和外在的知識擁擠雙重擠壓下的知識人,怎麼能夠克服焦慮、並進而發展出自己的成就感呢?

當此機器的探索愈深之際,人類的包袱便也愈重。

現在,包括蘋果、穀歌、微軟、英偉達和英特爾在內的許多科技公司,都已經為圖像識別和其他智能深度學習任務創造了新芯片。

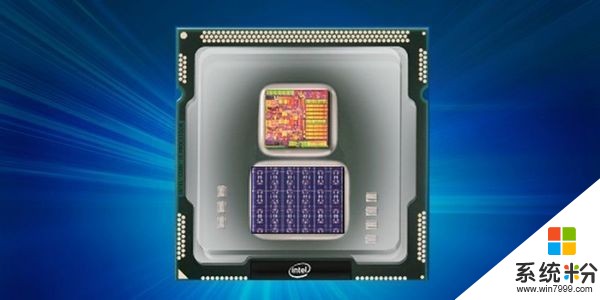

然而,英特爾正在采取另一種策略,即使用一種名為“Loihi”的試驗性芯片。它沒有依賴於挖掘更強的計算能力,而是使用了一種老式的、尚未驗證的“nueromorphic”技術,這種技術是以人類大腦為模型的。

英特爾一直在探索神經形態技術,甚至在 2012 年以此為模板設計了芯片。與邏輯運算不同的是,它將“尖峰神經元”作為一種基礎計算單元。這些信號可以傳遞不同強度的信號,就像我們大腦中的神經元一樣。

它們也可以在需要的時候才運作,而不是像常規處理器那樣被時鍾控製。

英特爾的 Loihi 芯片有 1024 個人工神經元,或 13 萬個模擬神經元,其中有 1.3 億個可能的突觸連接。這比龍蝦的大腦要複雜得多,但與人類的 800 億個神經元相比,還有很長一段距離。

但人類,已經開始為未來的一幕深深擔憂了。

生物學家愛德華·威爾遜教授深知造成人們如此焦慮和混亂的原因。他從演化生物學的角度,闡明了現代人焦慮的根源:“人類真正的問題是:我們有舊石器時代的情緒;中世紀的結構;神一樣的技術。這極其危險,而現在在整體上正接近危機點”。

人是經過漫長演化而來的一種生物,這種生物的情感、社會組織結構,和互聯網革命後帶來的技術,處於高度不匹配的狀態。

以婚姻為例,人們的基因深處殘存著幾億年前的情感需求,人人有渴望溫暖和家庭的需要,但越來越獨立和個體主義的價值選擇,輔之以隨時隨地、萬物萬人互聯的技術,必將逐步蠶食和消解傳統的婚姻製度本身;這將帶來一係列價值觀、組織結構、代際之間的問題,而這些急劇變化中的問題,不可能在短時期內解決。

人類的知識問題也是如此。在當下一刻,博學不再成為一個人的美德。事實上,再博學多才的教授,也不如一個最簡陋的搜索引擎。更何況,還有那些娛樂至死和簡單消費主義定義的頭條推送。

一方麵,是機器在發展出堪比人類的智能;另一方麵,是最先受到衝擊的人類,正在抑鬱和抗爭。

悲觀主義總是更加容易暢銷,就如同負麵新聞總是點擊率更高一樣。但事情顯然還沒有那麼糟糕。這還要回到人類大腦的結構。

心理學家約翰·巴奇通過實驗顯示,人們的心理活動分為自動化處理過程和控製化處理過程。人類的大多數心理曆程都是自動發生,根本不需要我們有意識地去注意或控製它。而機器所擁有的的,卻是另外一種能力——控製化處理能力。

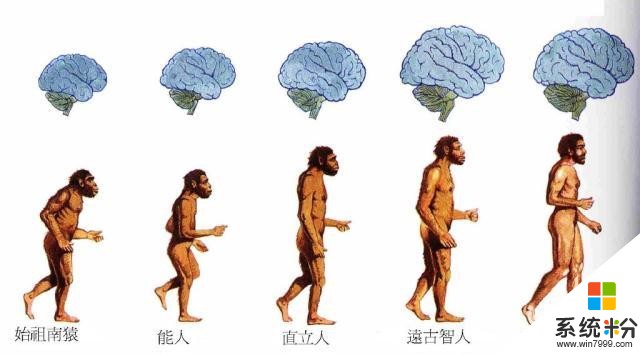

6億多年以前,生物最初的團狀神經元形成最原始的大腦,之後,大腦的體積一直在增大,可見這些團狀物必然賦予大腦機製某種優勢。大腦因為能整合動物身體不同部位所傳來的信息,以便迅速自動地對周遭的威脅和機會做出反應,所以有很強的適應力。

▲人類進化過程中大腦的進化

比如,300萬年前,地球已生存著各種擁有複雜自動化能力的動物,其中,鳥類有靠星星定位的飛行能力,螞蟻能同心協力作戰並開墾出菌田,而人類特征的動物則已經開始製造工具。到了200萬年前,類人動物的大腦已經變大許多。4萬年前的洞窟壁畫和其他手工製品則已顯露現代人的心理。

不論你是讚成200萬年前還是4萬年前,語言、推理、規劃能力都是在進化中瞬間出現的。雖然人類的語言部分運作良好,但在推理和規劃程序方麵仍有許多問題。相反,自動化處理在經過數千次產品周期的考驗後,已經接近完美狀態。

自動化處理和控製化處理的成熟度不同,這可以解釋為什麼便宜的電腦解決邏輯、數學、下棋等問題的能力,勝過任何人類。然而,無論造價多麼昂貴的機器人,要它走路穿越森林,或者談戀愛,或者給人疏導情緒,一定都會輸給6歲的小孩——人類的知覺、情感和運動係統是一流的。

這或許也可以解釋,為什麼小冰可以做出小冰體的詩歌,但它無法打動人心。網絡文學的頭部作家日進鬥金,但也沒有機器人寫作取代網絡文學的先例。複雜的新聞類型——解釋性報道和調查性報道,也無法通過機器人寫作來完成。

事實上,不管多麼痛苦,寫作這一與情感、情緒、以及綜合性知識高度關聯的事務,仍然牢牢控製在每一個知識人的手中。這才是人類的獨門秘笈。

這個不能被機器人掌握的自動化係體統,也被稱作啟動多巴胺的按鈕。它通過眼窩前額皮層,讓我們感到歡愉或痛苦,以及幾乎無意識地做出快速和可靠的反應。

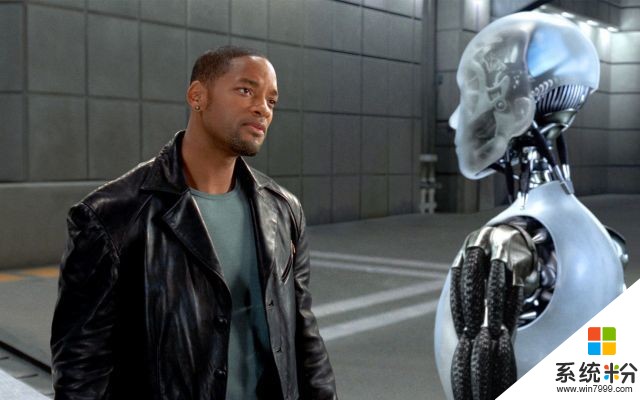

▲電影《我機器人》劇照

放到更長的時間段內,它被稱作人類的適應性。有了這種適應性的能力,人類可以通過時間,逐步適應工業革命、互聯網革命、組織扁平化、家庭緩慢解體、個人化生存成為趨勢等等所有的變革。而這些變化本身,也創造出更多的需求,供人類不斷去提供服務和產品,去滿足環境變更下的人類需要。

這個過程一定是殘酷的,且不一定對每一個人都公平。物競天擇,適者生存,既可以是對適應性評價的一種無情描述,也可以是對人的適應性能力的無私讚美。

除了更快地適應性和整合,如果知識人不是抱有更加悲觀的念頭,靠服用帕羅西汀來度日,以熬過漫長變革帶來的挑戰的話,人類尚還有一條出路,那就是,找到自我定義的意義感,並且,讓這種意義感牢不可破。

什麼是自我定義的意義感?說人話就是,你怎麼看待這個世界(事情),決定了這個世界(事情)的模樣和性質。在此處,約翰·彌爾頓和佛陀異曲同工。

彌爾頓在重述奧勒留時感歎說,“我的心是一國之主,它可以讓地獄變天堂,天堂變地獄”;佛陀說,“諸法意先導,意主意造作”。

▲人類有自我定義的意義感

生而為人,我們可以通過心靈的機製轉換來提升內心的幸福感,糾正關於生活和生命的偏見;又或者,在自我劃定的偏見中找到自己幸福的範疇。

僅僅靠這種心靈美容精神藥物學(cosmethc psyciopharmacology),說服力或許還遠遠不夠。因為人們很容易想到,佛陀也可以是伊壁鳩魯,或者是一隻把頭埋向沙堆的火雞。

美國積極心理學家喬納森·海特在《象與騎象人》中定義了一個更加完整的幸福方程式:我們真正感受到的幸福度H,取決於我們天生遺傳的幸福的範圍S(天生樂觀或悲觀),加上我們的生活條件C,再加上我們可以控製的因素V。積極心理學的挑戰,就在於如何以科學的方法找出到底是哪些C和V,可以將H提升到我們的幸福可能範圍的上限。

在這個幸福方程式裏,人既非完全被動,也非完全主動。一個可靠的解決方案是,找到使人沉浸的工作,深度工作,輔之以愛,收獲幸福。

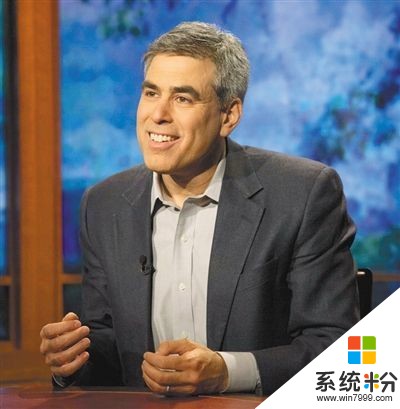

▲美國積極心理學家喬納森·海特

認識到現代人困境和焦慮原因的生物學家愛德華·威爾遜,則氣定神閑地寫下一封《致梭羅的信》,這封信後來成為他《生命的未來》一書的第一章。

他在信裏說,“人生的真諦在於尋找生命的完整和華美。當這種信念迷失在每天使人心煩意亂的日常瑣事中時,我們可以在別處尋找到它。”

這個“別處”,又在哪兒呢?元豐五年(1082)三月七日,蘇東坡在沙湖道中遇雨。“雨具先去,同行皆狼狽,餘獨不覺。已而遂晴”:

“竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生”。深度學習的智能機器人,如何能夠寫出這樣的詞來。

相關資訊

最新熱門應用

bicc數字交易所app

其它軟件32.92MB

下載

比特國際網交易平台

其它軟件298.7 MB

下載

熱幣交易所app官方最新版

其它軟件287.27 MB

下載

歐昜交易所

其它軟件397.1MB

下載

vvbtc交易所最新app

其它軟件31.69MB

下載

星幣交易所app蘋果版

其它軟件95.74MB

下載

zg交易所安卓版app

其它軟件41.99MB

下載

比特幣交易app安卓手機

其它軟件179MB

下載

福音交易所蘋果app

其它軟件287.27 MB

下載

鏈易交易所官網版

其它軟件72.70MB

下載