1998年夏天,李開複最初來到北京開始組建研究院的時候,帶著一個艱巨的任務:微軟要在6年內投資8000萬美元,尋找到100個最傑出的研究人員。

推動這一決定的”上峰命令“,可以追溯到時任微軟公司CEO的比爾 蓋茨。

一個廣為流傳的說法是:1995年比爾蓋茨新婚,帶著妻子來到中國度蜜月,看到了中國蓬勃發展的機會。他也走訪了大學,看到中國有這麼多聰明的學生,學生們又都願意做高科技、科學、工程這方麵的東西。當年蓋茨提出,微軟的研究院要繼續擴充,目標之一在中國。

微軟在1975年成立,16年之後決定啟動微軟研究機構。首家研究院於1991年成立於微軟在雷德蒙德(Redmond)的總部園區,第二家微軟英國劍橋研究院於1997年成立。

而推動”微軟中國研究院“成立的另一關鍵人物是時任微軟雷德蒙研究院院長淩大任,淩大任也來到中國對北京、上海的大學進行了訪問,跟很多學生和老師做了深入的交流,盛讚中國學生的聰慧和對知識的渴求。

1998年,微軟中國研究院在北京成立(日後更名為微軟亞洲研究院)。這也是微軟的第三家研究院,重要意義不言自明。

那時,人們生活的環境和今天完全不同。錄像機剛剛普及,“數字媒介”是一個陌生感很強的詞彙,人們習慣把事情寫在台曆上,例如在某一天約了什麼人在哪兒見麵,還有對方的電話號碼。送孩子出門上學之後,人們會順便從街邊的早點鋪帶回油條和豆漿,然後一邊吃早點,一邊從收音機裏了解世界的動態。“當時對於大多數中國人來說,臥室裏唯一的數字產品可能隻有一台數字顯示的小鬧鍾。”微軟全球高級副總裁沈向洋回憶到。

1998年的秋天,中國正值改革開放20周年。人們一邊歡喜總結著過去20年的成就,同時又在展望未來如何向世界開放——尤其是如何和這些大公司們進行互動。

倉促成軍時任微軟研究院研究員的洪小文從微軟美國雷德蒙德飛到了中國北京,這一天是1998年11月5日,他此行的目的是來支持微軟中國研究院成立的活動。

11月的北京秋風蕭瑟,午後的陽光映著紅林,在離北京長安大街、北京火車站不遠的國際俱樂部內(現北京瑞吉酒店),微軟中國研究院的成立典禮就在此舉行。

這一天賓客滿堂。根據當時活動上的“來賓簽到簿”記載,這一天來者約300人,均為中國計算機業的成名人物,包括18位院士、56位教授、4位大學校長、9位係主任、27位研究員、7位所長、一個總工程師、一個高級工程師和一個總裁,還有29個政府官員和美國駐華使館的一位外交官。

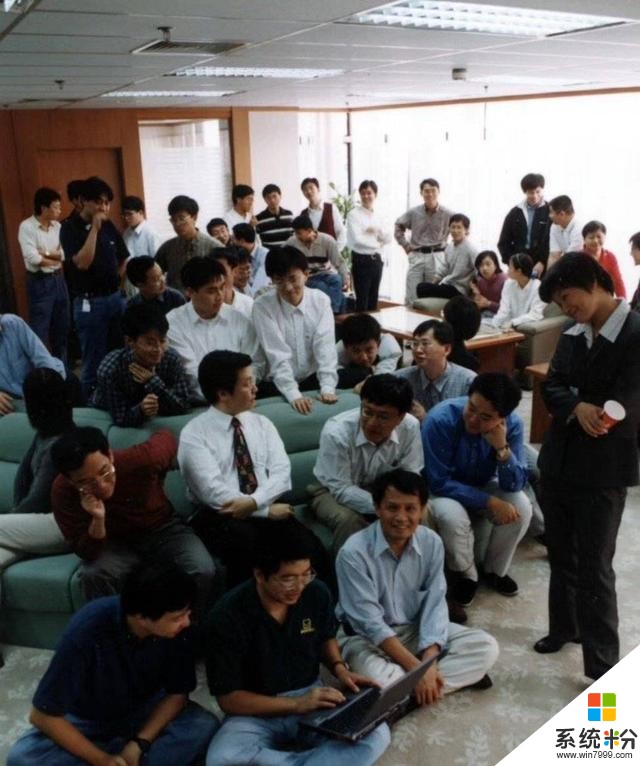

洪小文在跟(公眾號:wepingwest)回應當天的情況時,仍記憶猶新。他當天專程從美國飛到中國來支持微軟中國研究院成立的活動,背著一個計算機頂尖視覺設備到中國來展示,活動當天他還幫助北京團隊麵試了研究員。當時亞洲研究院就沒幾個員工,“就李開複一個人在這邊,我們都是來幫助他的,沈向洋算是李開複招的第一個研究員。”

有一張成立當天拍攝的照片廣為流傳,在照片中,後麵是1998年11月5日微軟中國研究院成立的背板,而畫麵中兩排共計15個人。在畫麵中有微軟研究院的創始人、時任微軟高級副總裁的裏克雷斯特(Rick Rashid),有時任微軟雷德蒙研究院院長的淩大任,有微軟亞洲研究院的第一任院長李開複——據記載,在當日新成立的微軟中國研究院內,它的全部成員其實不過6人。

李開複擔心賓客與微軟員工不對等的問題,他特意從美國雷德蒙微軟總部請來若幹高級管理與研究人員助陣,其中就包括微軟美國研究院的華人學者黃學東、洪小文、沈向洋和劉自成。

成立的當天,有關政府部門領導、合作夥伴與媒體濟濟一堂。來到活動現場支持微軟亞洲研究院成立的中國最高官員是科技部部長,她大讚微軟中國開辦研究院“提供了開放的環境”,而聽說裏克雷斯特和李開複也曾專程去信息產業部拜訪,但信息產業部部長還是沒有來到現場。

“我們不能等待人才找上門來,我們應求賢若渴,三顧茅廬,” 李開複在微軟中國研究院成立典禮上說。而成立微軟中國研究院的初衷,強調的是“彙聚中國本地的優秀人才和微軟公司自己的專業人才,彙集其思想”。他特別提到,這個機構“隻花錢不賺錢。”

時任微軟高級副總裁的裏克雷斯特補充說:“這個研究院將隻進行基礎性研究,並不做產品開發,科研工作方式是開放性的。”李開複說:“微軟中國研究院將支持中國政府在發展信息產業方麵的舉措,幫助吸引本地的優秀人才開展高水平的基礎研究,防止人才外流。”

媒體們聽到這句話,於是當時就有了個比喻是“微軟中國不光賣產品,還要買人。”

蓋茨:中國應該要負擔至少1/4的創新早在1991年,比爾蓋茨在西雅圖創立微軟研究院的時候,就提出了他對於人工智能的願望——讓計算機能聽會講,能看會想,還能理解人類。同一年,沈向洋剛剛考進美國計算機專業排名第一的卡內基梅隆大學計算機學院, 師從著名計算機專家拉吉·瑞迪(Raj Reddy)教授,研讀人工智能和機器人專業。

1996年,沈向洋作為研究員加入微軟研究院,從事計算機視覺研究。那時正值人工智能的“寒冬期”——現實世界中的基礎性研究枯燥乏味、進展緩慢,與之前人們所想象的“未來科技”相去甚遠,行業內悲觀失望的情緒,讓當時的很多投資人和研究機構都對人工智能研究避之唯恐不及。

但對沈向洋自己而言,加入微軟研究院,卻是一種幸運,讓他有機會與世界頂尖的天才為伍。“直到今天,我仍清楚地記得,剛到微軟研究院的那個星期,我發現自己離計算機圖形學領域的傳奇人物Jim Blinn隻隔著4個辦公室,我難以抑製心中的興奮,迫不及待地抓起電話,語無倫次地把這個發現驕傲地分享給了我的太太。”

沈向洋1996年加入微軟研究院,1999年回到北京參與創立微軟亞洲研究院,並擔任微軟亞洲研究院計算組主任研究員,高級研究員。

微軟亞洲研究院成立的1998年還是個很特別的年份。那一年,亞馬遜開始搭建基於人工智能推薦算法的導購係統,蘋果喬布斯已經在開發original iMac,並開始提倡蘋果的簡潔設計;那一年,Google成立。在中國,騰訊那一年誕生。

就算是放在全球任一國家,在那個時間段,成立一家計算機基礎科學研究機構都是創新性的、略帶風險性的,更別提是在中國,更別提是“隻花錢不賺錢”。

洪小文在向描述微軟中國研究院成立當天的情景時,用了“倉促成軍”這個詞,而沈向洋回憶到加入微軟中國研究院的第一份兒工作,是為新公司挑選地板顏色。

沈向洋提到:通常跨國公司在中國都是先建立銷售團隊、產品本地化團隊,再部署產品開發團隊,最後是研究團隊。但微軟走了一條完全不一樣的道路,我們先有研究、再到產品開發、技術及團隊孵化。

洪小文對回憶:,“當時微軟中國銷售部門,和我們所謂現在的R&D(研發,Research &Develop),當時也沒有D,辦公室有一個小的團隊在做本地化的工作。所以我們是曆史上可能僅有的跨國公司,不要說跨國公司,全世界的公司一定先做產品,然後有銷售部門。”

他們願意把微軟公司分為三個主要部門。銷售部門,賣今天的產品,賺今天的錢;產品部門,做未來的產品,要賺明天的錢;而研究部門就是為未來技術做儲備,不做產品,所以,要賺後天的錢。可微軟亞洲研究院在中國顯然不是按照這個順序走的。

“如果今天的錢和明天的錢還沒有賺到,所以不可能去賺後天的錢。所以,沒有一個公司是先做R的,一般跨國公司,包括你說今天BAT到海外去,第一個是先去搞銷售,能夠賺錢,再看看能不能做當地開發的一些產品,然後才會放一個研究院在那邊。”

這種做法不光得到了微軟總部的認可,似乎還收獲了意料之外的驚喜。

90年代的微軟的企業形象並沒有像現在這樣受歡迎,就連比爾蓋茨也在全世界遭受到不少“壞名聲”。“Windows 95”發布以來,微軟的形象一度變成了“商業手段霸道”、“技術創新少”。在不少公開報道中,微軟被描述成一個“罪惡的帝國”,攻擊者認為微軟的成功根本不是依靠自己的發明,而隻不過是追隨了別人的發明。還說,微軟的戰略中“暗藏著一種惡魔似的企圖”。

相反,那個時期微軟在中國的企業形象則相對緩和的多,在那個時候,比爾蓋茨在中國大學演講裏收獲的更多是“英雄”般的形象。

微軟亞洲研究院成立後,比爾蓋茨已經在自豪的和很多微軟美國高管說,“我敢打賭你們都不知道,在微軟中國研究院,我們有世界一流的多媒體方麵的研究專家。”

2003年,比爾蓋茨已經習慣於把一些強烈讚揚的詞彙用在微軟亞洲研究院的這群中國青年身上,像獲得了意外的收獲:“絕妙”、“完美無瑕”、“傑出的人才”脫口而出,而他們當中的大部分正是來自於中國校園。

比爾蓋茨後來對洪小文說過一句話,讓他印象深刻,蓋茨說,“中國占了全世界1/4人口,對於未來的發展中國應該要負擔至少1/4的創新,這樣全世界也會更好。”

論文比武對於微軟來說,微軟亞洲研究院能夠獲得國際認可,主要還是靠研究實力。

洪小文在一篇自述稿件中提到,2000年,沈向洋博士領導的小組在計算機科研領域最富盛名的國際圖形學年會SIGGRAPH上發表了重要論文,隨後又相繼在計算機科學的不同領域實現了係列突破,成績可喜。2005年,SIGGRAPH收錄了9篇來自於微軟亞洲研究院的論文。

2005年,SIGGRAPH大會上的論文微軟已經占了10%,10篇裏麵有1篇都是從微軟亞洲研究院出來的。

在洪小文看來,微軟亞洲研究院曆史上經曆了幾個重要的技術節點。洪小文2004年來中國,看到的更多是搜索。

2007年-2011年,微軟亞洲研究院發展起來的是跟搜索、數據挖掘有關的。微軟亞洲研究院開始做很多搜索的一些工作,研究員得打第一炮。

2007年到2011年連續五年,在搜索最紅的時候,也是跟Google打的最火熱的時候,微軟在世界第一流搜索最頂尖的學術會議上每一年都占10%。2005年微軟亞洲研究院成立了第一個搜索技術中心。而2007年,也正是因為搜索技術做得太好,沈向洋調任搜索研發部門,重回微軟美國,離開微軟亞洲研究院。

2009年到2013年,微軟亞洲研究院開始做係統跟Network。“係統跟網絡通常報道的少,因為它是屬於後台的技術,很難演示,每一個你們現在看到了不起的,不管是社交網絡,搜索,雲,後麵都是靠係統跟網絡支撐的。”

微軟亞洲研究院一直在人工智能領域進行主動探索。洪小文回憶說,“我們做AI至少從1991年到現在也算有二十幾年了。”

如今,微軟亞洲研究院的工作已經實現了技術轉移。沈向洋提到微軟亞洲研究院五大具有全球影響力的重點領域:互聯網和搜索、網絡和係統、機器學習和智能、語音和語言、視覺和圖形。

而從桌麵PC時代的Windows、Office、Xbox遊戲平台,到“智能雲、智能邊緣計算”時代的Microsoft Azure、Microsoft 365、人工智能服務及工具、必應搜索、Hololens混合現實平台,無不包含著來自微軟亞洲研究院的完美技術和創新智慧。

微軟亞洲研究院是一條河每年微軟亞洲研究院周年慶,都會流出一張微軟亞洲研究院英雄譜,放出耀眼的光芒。在中國各大互聯網公司都能看到微軟亞洲研究院院友的影子。

馬維英,2001年4月加入微軟亞洲研究院。負責信息檢索、互聯網搜索技術、移動信息瀏覽等方麵技術的研究。2017年,辭去微軟亞洲研究院常務副院長職務,現任今日頭條副總裁,負責今日頭條人工智能實驗室。

湯曉鷗,2005年至2008年期間在微軟亞洲研究院擔任視覺計算組負責人。2014年以創始人身份創辦商湯科技,其學生徐立、楊帆也是微軟亞洲研究院出身,他們出任商湯聯合創始人。而目前商湯科技整體估值超60億美元。

就連微軟亞洲研究院的幾任院長——第一任李開複,離開微軟後加入Google,留下的是中國互聯網圈不可忘卻的一筆,現在是創新工場CEO;第二任張亞勤,加盟百度出任總裁,建立了百度公司的技術體係和國際化業務;第三任沈向洋,1996年從微軟雷德蒙德的研究員,經由微軟亞洲研究院,一路擢升至微軟全球執行副總裁。

人們常問,微軟亞洲研究院究竟有什麼秘密武器?是什麼在驅動微軟亞洲研究院提供人才?它內部存在什麼樣的文化?

“微軟亞洲研究院堅持了最高的學術研究標準,(當時)國內的大學一般都做不到。”地平線CEO餘凱告訴。餘凱曾在微軟亞洲研究院實習,後加入百度創辦了深度學習研究院(IDL),開創了百度的學術研究體係。

商湯科技聯合創始人、副總裁楊帆告訴,微軟亞洲研究院出現的時間點,也正是中國的改革開放對新技術,對企業如何用技術創新加速企業的發展,有迫切的需求但缺乏方法論指導的年代——“所以它能夠集結那個年代最優秀的一批科研人才,能夠在特定的曆史時期展現這樣一個優秀的結果。而在今天,當中國的整個創新創業企業的發展走入了一個新的時代,走入這麼一個百花齊放的時代的時候,它這麼多年所孵化和沉澱人才,就在這個過程中給行業帶來了巨大的價值。”

楊帆提到,微軟亞洲研究院自身的目標也是做十年後的技術,未來的事情,眼光更長遠。雖然也有很多企業在倡導技術優先,但更多講的還是最近兩三年,能夠快速落地、實踐,能快速產生價值的技術。它同時和全世界的頂尖科研群體也有大量無縫交流,相對而言,這樣的環境導致微軟亞洲研究院的人在技術上具備更好地把握預判中期發展趨勢乃至終局的能力,而這種終局思維和時間點判斷預見能力是非常重要的。

“一直保持開放性”是他們的秘密武器——20年前,在中國,由企業開設研究院本身就是新鮮事,特別是20年前的中國,微軟亞洲研究院不但打造出了開放的研究環境,並且還將取得的很多研究成果拿出去跟別人分享,這在當時是很多人難以想象的事情。“比如我們從研究院第一年開始就在堅持開放的研究氛圍,不斷地邀請全世界最了不起的計算機科學家,其中有很多的圖靈獎獲得者,包括John Hopcroft教授來到中國,在北京、上海宣傳交流計算機科學的最新成果的想法。在當時,這是前所未有的創舉,也是微軟亞洲研究院會一直堅持下去的。”沈向洋說。

同時,微軟公司從CEO開始都對研究抱有極高的信任,對於做科研懷有極大的決心。蓋茨以後,從鮑爾默到薩提亞,微軟對研究一直不斷加大投入。

最讓我們好奇的是——微軟亞洲研究院鑄就的其實是一種文化,這種文化驅動成員創新,而它已經不僅僅是學術界的思維,它如今已經和眾多研究機構,和產業界聯係在一起。

自2002年起,微軟便通過與中國教育部合作的“長城計劃”,以微軟亞洲研究院為平台,共同探索中國計算機領域高端人才的培養。過去20年間,清華大學有200多位校友在微軟亞洲研究院工作過,有1300多名清華學生在微軟亞洲研究院實習過。現在,微軟亞洲研究院的8位副院長中有3位副院長是清華大學的校友。微軟亞洲研究院還孵化出了多個工程院,推動微軟產品的開發和落地。

在微軟亞洲研究院,實習生總數往往比研究員還多。在研究院會呆上兩年甚至更長時間,畢業後他們走向廣大的世界,去不同的企業機構和工作崗位,發揮出更廣泛的輻射效應。

沈向洋還提到了微軟亞洲研究院的科研文化。科研文化包括很多方麵。其中最重要的一點就是敢於質疑過去,不斷創新。前人做了很多很了不起的事情,而現在最重要的是要有質疑過去的精神。“畢竟,並不是說有了牛頓三定律,愛因斯坦相對論,這個世界的所有問題就都解決了。研究院多年來一直堅持到今天,也是靠著這種挑戰前人的精神。”

如今,人們已經習慣把微軟亞洲研究院稱作是中國互聯網的“黃埔軍校”,而硬幣反麵的含義也非常明顯——“出走”。

此前在微軟亞洲研究院,如今已經進入到阿裏巴巴達摩院的一位科學家對提到,“微軟亞洲研究院是一個純學術機構,更像是一所大學。而這裏(達摩院)做研究可以有很多商業思維,更能轉化成產品。”

從微軟亞洲研究院走向工業界,楊帆的感受是,微軟亞洲研究院對這種變化是非常積極去看待的。微軟也在2016年成立了院友會,目的是為了與院友們保持溝通合作,並且為院友搭建溝通交流的平台。

今天,微軟亞洲研究院的院友已逾7000名,遍布世界各地,活躍在科技創新各領域,成為引領人工智能、雲和大數據創新的一支重要力量。據不完全統計,其中,200多位院友在世界各地的頂尖高校執教;25位院友是美國電子電氣工程師協會(IEEE)、美國計算機協會(ACM)或美國人工智能學會(AAAI)會員;25位院友入選中國“千人計劃”和國家傑出青年科學家基金;超過15位院友在500強企業和中國互聯網企業如阿裏、百度、小米、今日頭條、海爾、聯想擔任總裁或CTO;眾多院友投身雙創大潮,成為如商湯、曠視、依圖等獨角獸公司的創始人或技術領導者。

沈向洋提到,我們會從管理和文化的角度,盡最大的可能賦予研究院以更大的"磁性",使之能夠對人才發揮更大的吸引力。在微軟亞洲研究院,我們會確保環境自由,鼓勵跨界交流,合理評估績效,倡導多元與包容,確保研究員可以依照自己的興趣,追隨自己的理想去選擇研究方向。

在學術界,微軟亞洲研究院是一個標簽符號,但它又像是一個精神歸屬。微軟亞洲研究院或許也成了一些機構引入中國人才的學習樣本。而從微軟亞洲研究院走出來的學生,也像是幾任院長那樣,走出了不同的路——有的走進了大學成為教授,有的留在微軟,又或“出走”成為了中國創新的重要力量,但他們之於微軟而言,是一種榮耀。

我們所謂的“出走”,洪小文更願意說“聚作一團火,散作滿天星”。而沈向洋更想說“水是流動的,流動的水才是活水。”

如今中國改革開放40周年,微軟亞洲研究院20周年,回望過去,人才是沃土,改革開放成了“開閘放水”。1998年,微軟在中國挖下的這條河,水依然在流動。

(本報道是“改革開放四十周年”係列報道)

參考資料:《追隨智慧》淩誌軍

相關資訊

最新熱門應用

抹茶交易所appios

其它軟件292.97MB

下載

幣贏交易所app最新版蘋果版

其它軟件32.88MB

下載

zg交易所app官網蘋果版本

其它軟件34.95 MB

下載

貨幣交易所app官方蘋果版

其它軟件34.95 MB

下載

幣團交易所

其它軟件43MB

下載

必安交易所官網

其它軟件179MB

下載

bicc數字交易所app

其它軟件32.92MB

下載

比特國際網交易平台

其它軟件298.7 MB

下載

熱幣交易所app官方最新版

其它軟件287.27 MB

下載

歐昜交易所

其它軟件397.1MB

下載