作者:彭昭、王蘇靜 (物聯網智庫)

▼

2019年1月3日,新年工作日的第一天,同時也是喬布斯注冊成立蘋果公司的42周年紀念日上,蘋果“識時務”地下調了營收預期,蒂姆·庫克在致投資者信中承認:iPhone賣不動了,特別是在中國。

斷崖式的一幕幕持續上演。

當天蘋果跌去了2個“京東”的市值,次日開盤後,2個“小米”的市值又消失了。

在曆史上蘋果與微軟發生過多次博弈,而每次博弈的結果似乎在冥冥中早已注定,你可以“宿命論”地認為是“命運”安排,也可以“科學宿命論”地認為是“基因”使然。

未來兩家公司的博弈還會你爭我趕,較量繼續。

本文試圖通過分析兩家公司從始至今的博弈曆史,為你呈現這場全球第一大市值公司爭奪戰背後的邏輯,以及可以望見的未來。

因此在文中你將看到:

微軟與蘋果之間,有哪些堪稱不朽的精彩博弈?從低穀重攀巔峰,微軟如何絕地反擊超越蘋果?全球第一大市值公司之爭將走向何方?一,“基因”在悄無聲息中植入1975年微軟成立,1976年蘋果成立。兩家公司處於同一賽道,專注於研發個人電腦。

在瞬息萬變的科技市場,這已經是很久很久以前。

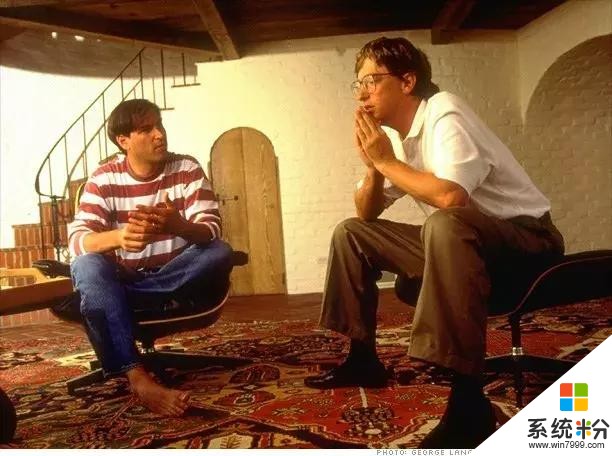

1981年,在蘋果公司總部,喬布斯和比爾·蓋茨會麵了。喬布斯給蓋茨展示了漂亮的麥金塔計算機,以及基於圖形界麵的操作係統。蓋茨一下子驚呆了,那時蓋茨的腦海中還沒有Windows的影子,隻有頗為“寒酸”的DOS。

那一年,喬布斯和蓋茨都是26歲。

蘋果至今仍與其他科技型公司調性迥異,有著特立獨行的風格。這不是由其市場策略或者銷售方式造就,而是由個性太過鮮明的喬布斯為蘋果烙上,並且這個印記至今難以磨滅。

為了直觀的理解這一點,你有必要看看這張喬布斯在家時的照片。

他一個人坐在新家的地板上,盤腿沉思。屋裏幾乎無一雜物,當時人們都以為,這是為了拍照凹造型。但是《喬布斯傳》披露,他的家真的就是這樣。

沒有家具,是因為喬布斯的要求過於苛刻,始終買不到合適的家具。

對於產品,喬布斯更是超越極致地追求完美。

最早的時候,蘋果公司隻出售硬件。為了不讓其他公司的軟件“糟蹋”自家的硬件,蘋果很快就開發出了自家的操作係統,也就是喬布斯展示給蓋茨的麥金塔。

而且喬布斯一想到完美的蘋果軟件在另一家公司出品的破爛電腦上麵運行,就渾身不舒服。所以,自家的娃決不讓別人糟蹋,蘋果軟件不授權給其他廠商。

為了防止用戶破壞蘋果產品的完美,它們都是不能擅自拆開的,麥金塔電腦不能插入擴展卡,iPhone不能換電池,還使用了特製的螺絲“防盜”。

喬布斯如此追求完美,自然滋生了與追求完美同等程度的強迫症和“控製欲”。

所以,蘋果一家公司包辦了整條產業鏈,從電子零件到銷售網點,都是它的業務範圍。無論硬件、軟件、還是內容,都在它的控製之中。

隻要有一個部分不是他說了算,他就難以忍受。這就決定了蘋果在業界絕無僅有的全封閉生態的商業模式,它堪稱全世界對產品控製最強悍的公司。

蘋果的商業模式始終沒有脫離軟硬件一體化消費電子公司的範疇,同時,不斷推出遠遠超過市場預期的新品。

iPod重新定義了當時“爛大街”的MP3播放器。iPhone告訴全世界智能手機不應該是手寫筆、全鍵盤那樣“笨拙”的模樣。iPad徹底打臉了在喬布斯之前關於平板電腦的各種嚐試。蘋果通過把每一款產品做到極致,創造了一個個銷售奇跡。

蘋果的這種商業模式與喬布斯這個人有極強的耦合性。

當然,這是後話,在1981年見到蓋茨時,喬布斯還沒有“開掛”。

再說回微軟。

蓋茨厚厚的眼鏡下麵,是敏感的商業嗅覺和靈活的市場戰略。

看到了麥金塔之後,蓋茨馬上意識到這才是個人電腦操作係統的未來。

而且蓋茨天才地預見到,因為操作係統的難以替代性,掌控了電腦的操作係統,就可以獨(壟)步(斷)整個個人電腦行業。

那麼從蓋茨看到麥金塔,到微軟終於趕上蘋果,做好了第一款拿得出手的圖形界麵加鼠標的操作係統,Windows 3.0,整個過程用了多久呢?

9年。

在這9年之中,蓋茨認真做好了一件事,用自家簡陋的DOS有效阻擊麥金塔的擴張。

過程之中,蓋茨戰術的閃光之處很多,其中核心的一點是審時度勢,團結一切可以團結的力量。

麵對一門心思走“全封閉”路線的蘋果,蓋茨的策略是三個支點打天下:開放、兼容和廉價。

微軟在很長時間裏能打的牌就是DOS兼容性這一張。有了兼容機廠商和應用軟件開發商的支持,DOS贏得了不少用戶的芳心。蘋果麥金塔與微軟DOS之爭,相當於蘋果依靠一己之力與微軟陣營的產業聯合體作戰。因此在長達9年的時間裏,微軟愣是靠DOS這隻“棍棒”,抵禦了麥金塔的“刀槍”。

在推出Windows之後,微軟更是把借力打力這一招用到了極致。

首先,微軟聯合英特爾創造了“安迪-比爾定律”。安迪是指英特爾原CEO安迪·格魯夫,比爾就是比爾·蓋茨。由於計算機產業的規模達萬億美元,不是一家公司能吃得下的。各個環節不同企業之間互相扶持已是大勢,更有利於微軟在操作係統領域形成壟斷。有了安迪-比爾定律的默契之後,英特爾一旦向市場推廣了一種新型芯片產品,微軟就會及時的升級自己的軟件產品,吸收新型芯片的高性能。硬件提高的性能,很快被軟件消耗掉了。促進IT產業多年來一直高速發展,供銷兩旺。

其次,微軟利用“互補品”的經濟學原理,將個人電腦硬件的競爭拉入紅海。剃刀和刀片是互補品,如果剃刀的價格便宜,刀片的銷量就會增加。相似的道理,計算機硬件是操作係統的互補品,如果硬件的價格便宜,操作係統的銷量就會增加。從IBM身上賺到第一桶金的微軟,並沒有給IBM提供排他性授權,而是將Windows同時授權給上百個貼牌廠商。這些廠商合理合法的克隆IBM電腦,很快電腦硬件不斷降價,同時性能不斷增長,相應地,對微軟操作係統的需求也如願以增。

在這個過程中,蓋茨從無到有開創了一種全新的商業模式,靠銷售軟件獲得收入。

在蓋茨開創靠銷售操作係統獲利這套模式之前,整個計算機產業還沒有明確的分工。當時軟件的價值必須通過硬件的銷售和服務的提供來實現。沒有一家公司可以將軟件作為主力單打獨鬥。可以說,在推進計算機產業不斷成熟、細化分工的進程中,微軟起到了關鍵作用。

蓋茨的精明之處不僅在於善於利用商業合作,把自家的敝帚DOS玩出花樣扭轉劣勢,還在於無論微軟是順應還是違逆趨勢,蓋茨都有辦法讓微軟在限定條件下打出最好的牌。

暢銷書《雪崩效應》的作者,在書中重點陳述了微軟“大開曆史倒車”的種種“罪行”。

雪崩效應簡單的說就是以卵石來比喻技術變革,以雪崩來比喻技術革命;以一顆小小的卵石很可能引發一場雪崩,來比喻每一次技術變革都可能導致一場技術革命,作者分析了各個領域的每一項重要創新和革命,都是從人們拆東西開始的。“解集作用”描述的就是拆分的過程——把東西拆成更小、更靈活的部分,然後重新組合引發雪崩似的變革。

全書用一句話概括,就是“解集作用能引發革命”。

但是作者發現微軟竟敢為了“一己商業私利”與解集作用這個科技趨勢弄潮兒“唱反調”。

微軟甚至動用殺手鐧,將Windows與IE瀏覽器捆綁,免費提供給用戶,間接導致當年的獨角獸潛力股,網景,一命嗚呼。

微軟是靠計算機產業軟硬件分工上位,自然明白解集作用的威懾力,因此揣著明白裝糊塗的微軟,讓《雪崩效應》的作者不惜單獨開辟了一章的內容,疾筆痛斥。

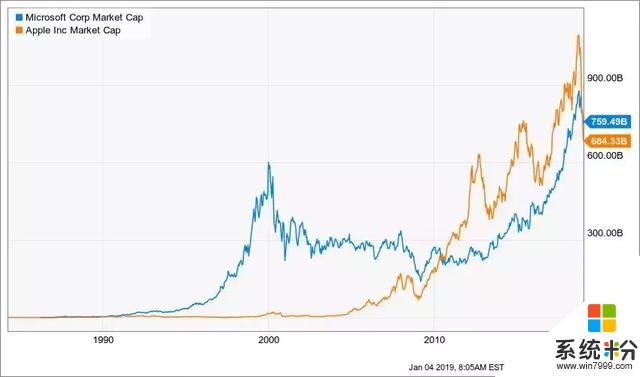

但這並不影響微軟成為當年的全球第一大市值公司。2000年,微軟市值突破6000億美元,創造了最高市值曆史紀錄。

二,喬布斯大難不死,王者歸來

上麵這幅市值曲線圖,後麵還會提及。

雖然蘋果超越微軟的市值,發生在2010年之後,但這在喬布斯被董事會趕走,又被董事會請回,在1997年重新執掌蘋果公司的時候,就已埋下伏筆。

“殺不死我的,必使我更堅強。”這話用在喬布斯身上最恰當不過。

喬布斯歸來後,蘋果相繼推出了iPod、iPhone這樣的重量級經典產品,並在2011年,蘋果公司的市值一舉超越微軟。

當時微軟正在艱難應對個人電腦需求放緩的問題,而蘋果風頭正盛,iPhone智能手機莆一問世就呈爆炸式增長。

既然蘋果堅持走封閉路線,與開放的大勢背道而馳,為什麼它還能獲得成功呢?

原因就是它的產品比對手的產品領先一大截,往往屬於革命性的劃時代意義的產品,在理念和軟硬件整體品質上引領了潮流。所以,即使價格非常貴,消費者還是願意為超前性和創新性買單。

這就是喬布斯的口號“Think Different”背後的真正含義:

隻有生產超前的革命性產品,才能彌補封閉性和高成本的劣勢。

但是,蘋果的這種商業模式,仍隱藏著其內在弱點。

水能載舟亦能覆舟。一旦蘋果產品無法大幅度領先對手,不能引領潮流,消費者就不會願意為“平庸”支付高價。換言之,控製整條產業鏈的巨額成本將無法得到補償。

封閉性還決定了蘋果始終要憑著一腔孤勇,以超神的人設去單打獨鬥,而無法從整個生態係統中借勢。

曾經開放與封閉的對比並不強烈。

《蘋果往事》一書中提到,在20世紀80年代初,硬件資源那麼有限的條件下,如果不是軟硬件工程師緊密配合,麥金塔這種圖形操作係統不太可能如此超前的出現在那一代硬件上。

但在“生態”一詞刷屏整個2018之時,隻能說,此一時彼一時。

隨著開放、兼容的生態環境逐步發展,格局在潛移默化中發生著巨變,能否融入生態係統愈發至關重要。否則就不是一個公司與幾家企業的產業聯合體作戰,而是一個公司與整個產業生態體係抗衡。

自然,這也是後話,那時的喬布斯如日中天,超神怎會care如此爛大街的詞彙呢。

反觀蓋茨的繼任者鮑爾默,在境界上要比喬布斯低好幾個檔次。

鮑爾默是蓋茨的長期好友、哈佛大學的同學,自1980年就已經加入微軟,1998年以來一直擔任微軟的總裁。2000年1月,鮑爾默接過了微軟的權杖,從此開始了14年的掌舵生涯。

在商業領域,鮑爾默為人所熟知的是他傲慢、激進的風格。

鮑爾默將微軟定位為開源軟件的激烈反對者,最典型的就是他把備受歡迎的開源操作係統Linux稱為技術產權的“癌症”。鮑爾默認為,開源軟件對像微軟這樣的代碼商業生產者構成了生存威脅。

鮑爾默最大的失誤,可能就是低估了21世紀初蘋果、穀歌和臉書…日益崛起的威脅。

當時,微軟對於iPad給電腦帶來的挑戰後知後覺,穀歌安卓係統的發展也關閉了微軟打入智能手機領域的大門。

同樣,微軟也錯過了臉書等社交軟件崛起的大潮。

微軟近來受到資本市場廣泛認可的重要舉措,就是其押寶雲計算服務。

但從雲計算的發展曆史看,微軟從20世紀90年代就早早起步,支撐MSN在線服務和必應搜索引擎,但是推進過程漫長曲折,甚至有時還走走停停。

因為,雖然微軟較早就推出了雲計算服務,但充其量隻是它的一項“副業”。微軟當時始終把自身的重心放在Windows係統上,畢竟這是它攫取財富的最重要渠道。

在亞馬遜進入雲計算市場4年後的2010年,微軟才正式推出了雲計算服務。更有分析師認為,直到2013年,微軟還沒有能夠與亞馬遜相媲美的雲計算產品。

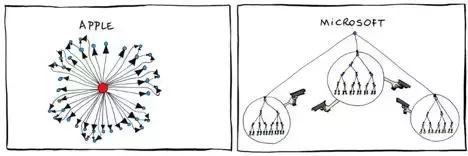

在喬布斯與鮑爾默博弈時期,廣為流傳的一張組織架構圖,成為兩者情況的幽默寫照。

三,從低穀重攀巔峰,微軟如何超越蘋果?

三,從低穀重攀巔峰,微軟如何超越蘋果?“珍瓏棋局”,是金庸在《天龍八部》中虛構。

逍遙派掌門人無崖子花整整三年的時間擺出一個“珍瓏棋局”,並命弟子蘇星河當擂主,邀請天下英雄來破解。可是懸賞30年,黑白兩道的高手均無人解得,最後,棋局竟然被虛竹和尚閉著眼睛以“自添滿(自殺一大塊解放全局)”的打法全盤通關。

金庸在“珍瓏棋局”這段中,更多的是為了寫人生道理。一個是“先死後生”的解局之法,一個是每一位頂尖高手麵對棋局時所無法掩飾的“內心性格”。

從鮑爾默手中接過權杖的納德拉,麵對的場景類似於現實中的“珍瓏棋局”。

從市值上看,微軟在與蘋果的博弈中,明顯處於下風。

2014年2月4日,微軟CEO納德拉在上任當日就明確表示,“這個行業不尊重傳統,隻尊重創新。”

痛定思痛,納德拉對微軟進行了大刀闊斧的改造。

《刷新》,既是納德拉首部作品的名稱,也是納德拉的行動的真實寫照。

在納德拉上台之後,直接放棄了微軟在2013年收購的諾基亞手機業務。拋棄手機業務,微軟得以輕裝前行。

這意味著微軟不會在智能手機硬件領域與蘋果、三星及華為、小米等中國廠商展開激烈競爭,節約了大量人力和資源,更加聚焦。

前CEO鮑爾默構建的“以Windows係統為核心賣軟件”模式也被重新推翻,納德拉將業務重心全麵轉向雲服務。

2018年3月29日,微軟宣布進行重大重組,Windows部門將被拆分,不再作為一個獨立的事業部存在。

這次架構重組使微軟更加明確自身核心,更加專注於雲服務。納德拉讓微軟把重點放在了增長最多的領域。而Windows將成為公司的一分子,不再像過去那樣是重中之重。

拋開業務層麵的變化,微軟近年來變化還體現在企業文化上。

以往的微軟視開源、免費軟件等為自己最大的敵人。而現在的微軟,在企業文化上順勢而為,變得更為開放。

納德拉說,“我們必須要回答的是:這家公司是做什麼的?我們為什麼存在?我告訴他們是時候重新發現我們的靈魂了,也就是說,是什麼使得我們與眾不同。”

重新發現自己靈魂的微軟,由此也煥然一新。

納德拉徹底“刷新”了蓋茨留給微軟的商業“基因”。

他把微軟起家的Windows拆了,帶領微軟將注意力聚焦於智能雲與智能邊緣。微軟從過度依賴Windows係統,轉向雲計算、開源軟件和跨平台服務等更為多元的業務領域。

雖然如今雲計算領域的老大還是亞馬遜,但微軟已經憑借Azure超越穀歌爬上了第二位。

根據研究公司Synergy Research在2018年7月底公布的數據,二季度微軟Azure在雲基礎設施市場占據14%的份額,同比增長3個百分點,亞馬遜持平在34%,穀歌為6%。

而蘋果那邊,庫克在喬布斯宣布離職後,於2011年8月正式繼任首席執行官。

納德拉時代的微軟和庫克時代的蘋果,在各自的路徑上漸行漸遠。

1. 一個轉為開源,一個仍舊封閉

當年,鮑爾默將微軟定位為開源軟件的激烈反對者,最典型的就是他把備受歡迎的開源操作係統Linux稱為技術產權的“癌症”。

鮑爾默認為,開源軟件對像微軟這樣的代碼商業生產者構成了生存威脅。

但納德拉的一係列舉措一改科技行業認為微軟敵視開源,刷新了微軟被視為矽穀公敵的舊形象。

2015年,當微軟在開源大會和重大事件上拿出印有“MicrosoftLoves Linux”的T恤和徽章時,大多數程序員看到的第一反應,要麼是喝咖啡被嗆到,要麼是把水噴到顯示器上——微軟愛上了Linux!

2016年,微軟以262億美元收購了矽穀公司LinkedIn,將該社交網絡的聯合創始人裏德·霍夫曼帶到了微軟的董事會。而此人可謂是矽穀的人脈之王。

2018年4月,微軟首次推出自主版本Linux係統。

2018年6月,微軟以75億美元收購開源及代碼托管社區GitHub——這正是鮑爾默時代微軟極力避開的領域。

在文章《找到一個合適的“杠杆”,你就能翹起整個物聯網世界!》中,我曾經提到,懂得使用開源工具,不僅可以提高研發效率,而且意味著企業可以獲得數十或者上百位開發者的幫助,可以借助開源社區的網絡效應,從此駛上研發與學習之路的“快車道”。

擁抱開源,對於物聯網企業來說,這種做法不是可選項,而是必選項。

開源工具不僅是工具,更是一種社群力量。

開源具有雙向性,一方麵是使用現有的開源工具,另一方麵是將自己研發的工具放到開源平台,吸引更多的生態開發者和合作者。

而庫克手中的蘋果,幾乎依舊是原來那個蘋果。

2. 兩者的商業模式不同,一個軟、一個硬;一個輕、一個重

在納德拉的帶領下,操作係統的範疇從電腦擴展到“雲端”各個層麵和“終端”各種類型。

獨步天下的Windows已經不再作為一個獨立的事業部存在,微軟將突破的重點瞄準“智能雲和智能邊緣”。

在電子郵件中,納德拉告訴員工,他們需要推動自己以超越“康威定律”。

並且微軟身體力行,在Office365裏內置Bing、Skype、Contana等各種服務;Dynamic 365將企業服務全部打包作為服務推出;Win10係統則通過瀏覽器標簽頁的方式,將所有軟件服務集成到同一個對話框內。

最近非常火熱的新概念“微服務”,其基礎理論,也是康威定律。

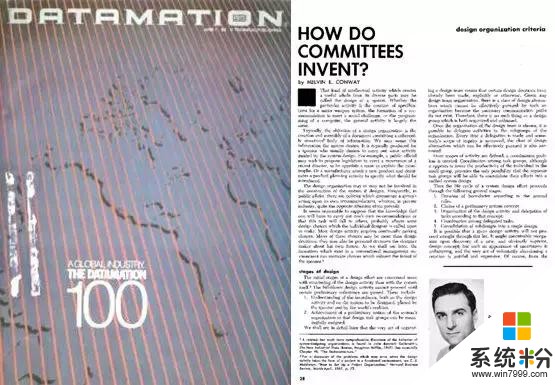

“康威定律”以計算機程序員梅爾文·康威命名,在半個世紀前的一篇文章中提出。

在康威的這篇文章中,最有名的一句話就是:

Organizations which design systems are constrained to producedesigns which are copies of the communication structures of theseorganizations.

—— Melvin Conway (1967)。

中文直譯大概的意思就是:

設計係統的組織,其產生的設計和架構,等價於組織間的溝通結構。

康威定律的直白表述就是:

你想要什麼樣的係統,就搭建什麼樣的團隊。

下麵的圖片,再想想微軟的產品設計,就能形象生動的理解這句話。

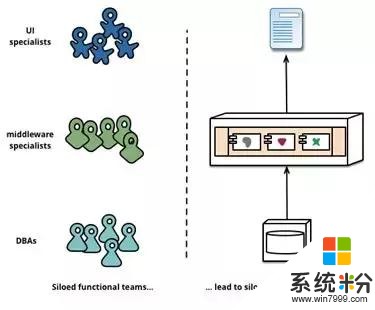

如果你的團隊分成前端團隊、後台開發團隊、DBA數據庫管理團隊、運維團隊,你的係統就會長成下麵的樣子:

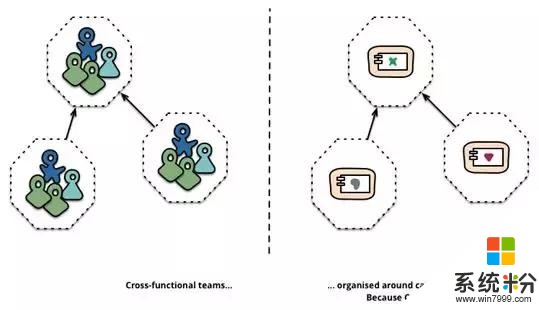

相反,如果你的係統是按照業務邊界劃分的,大家按照一個業務目標去把自己的模塊做出小係統,小產品的話,你的大係統就會長成下麵的樣子,即微服務的架構:

微服務的理念,從軟件架構直接穿透到組織結構,簡單的說是自治、解耦。

自治和解耦的好處在於,就是如果團隊按照這樣的方式組建,將溝通的成本維持在係統內部,每個子係統就會更加內聚,彼此的依賴性變弱,跨係統的溝通成本也就降低。

比如2個人能講清楚的事情,就不要拉更多人。每個人每個係統都有明確的分工,出了問題知道馬上找誰,避免踢皮球的問題。

能扁平化就扁平化。

最好按業務來劃分團隊,這樣能讓團隊自然的自治內聚,明確的業務邊界會減少和外部的溝通成本。

每個小團隊都對自己的模塊的整個生命周期負責,沒有邊界不清,沒有無效扯皮。

據說“康威定律”的這篇文章最初投稿給《哈佛商業評論》,結果屌絲程序員的文章不入商業人士的法眼,無情被拒。康威就投到了一個編程相關的雜誌,所以被誤解為是針對軟件開發的。

但是,“康威定律”中的係統並不局限於軟件係統。

對於康威定律,亞馬遜和阿裏巴巴也都有各自的理解。

亞馬遜的貝佐斯有個逗趣的比喻,如果2個披薩不夠一個團隊吃的,那麼這個團隊就太大了。

阿裏的馬雲看來,他如果覺得自己的戰略要調整,就要看3件事:人調整了沒有、組織調整了沒有、KPI調整了沒有。很多企業每年講新戰略,但是從來不換人、不調組織、不調KPI,等於沒換。

可以說,納德拉將微軟商業模式的“全新基因”,徹底植入了組織中每個人的血脈裏。

而庫克手中的蘋果,幾乎依舊是原來那個蘋果。

3. 智聯網時代,雲很“大”、端很“小”

在微軟Ignite 2018大會上,人工智能、物聯網、邊緣計算是最熱主題。

微軟首席執行官薩提亞•納德拉表示:

在智能雲與智能邊緣的時代,來自各行業的企業都在尋找值得信賴的合作夥伴,幫助他們推動數字化轉型。微軟正在全力推進人工智能、邊緣計算和物聯網的前沿創新,並確保端到端的安全,予力每一組織構建起自身的數字化實力,以贏得新時代的機遇。

卓有成效的進行了智能雲的布局之後,微軟正在全力捕捉物聯網與智能邊緣的機遇。

計算正變得無處不在,同時也將越來越分散地出現在覆蓋不同聯網設備、終端和地理位置的邊緣“小”環境中。

借助於人工智能,這些設備能夠預測、學習、講話,並完成更多任務,這也促成了從智能雲到智能邊緣的新一輪創新。

作為一家長期跟蹤IoT領域最新進展的專業智庫,物聯網智庫看好微軟在物聯網領域的布局,因此願意多說兩句。

Azure Digital Twins(Azure 數字孿生服務)是微軟物聯網平台的新功能,允許客戶和合作夥伴為任何物理環境創建詳盡的數字模型。

Azure Sphere是一個針對智能邊緣設計、用來安全連接物聯網設備的全方位解決方案。

Azure Data Box Edge標誌著微軟正在為 Azure Data Box 家族加入更多的產品,以幫助用戶在將數據上傳到雲端之前,事先對其進行分析、處理和轉化。

業務重點的轉移也重新為微軟帶來了收入和利潤的增長。

在其2018年7月份發布的全年業績報告顯示,微軟年銷售額首次突破1000億美元的門檻,利潤也創公司成立43年來最高。

而庫克手中的蘋果,你懂的。

莎士比亞說,

有經曆了巨浪狂風才能找到財富。

如今的蘋果可謂風雨飄搖。

現在的道路是曾經的自己鋪就的,如果出現困惑或者迷茫,大部分原因往往歸咎於自身。

一直引領智能手機行業潮流的蘋果,也無法逃避智能手機市場增長停滯帶來的厄運。

智能手機的創新已經微乎其微了。

當前全球智能手機創新已經進入平穩期,在可預見的未來,相信智能手機在設計方麵短期不會有太大的變化。

2018年,全球智能手機出貨量出現了有史以來的首次下滑。

強悍的將硬件、軟件、內容、零售…全都緊握在自己手中的蘋果,爆發了質量、技術、成本等多個層麵的危機。

首先是質量問題。

有用戶反映充不進去電的問題;還有用戶反映iPhone XS手機信號差,Wi-Fi不給力的問題;更有用戶反映傳說防塵防水的新iPhone,進水不能使用了。

其次是成本問題。

1776年,“經濟學之父”英國經濟學家亞當•斯密,在《國富論》中早就證明分工能帶來巨大的經濟利益。

一根針的製造,涉及18種工序:一個人抽鐵線,一個人拉直,一個人切截,一人削尖線的一端,一人磨另一端,以便裝上圓頭......我見過一個小工廠,隻雇用10個工人,因此這個工廠中,有幾個工人同時擔任二三種工序。如果他們勤勉工作,一日能製造12磅的針,以每磅4000枚針計,這10個工人每日就可成針48000枚,即一人一日可成針4800枚。如果他們各自獨立工作,不專門從事一種工序,那麼,他們不論是誰,絕對不能一日製造20枚針,說不定一天連一枚針也製造不出來。他們不但不能製出今日由適當分工合作而製成的數量的240分之一,就連這數量的4800分之一,恐怕也製造不出。

蘋果控製一切的做法,明顯違反分工原理。

這注定了蘋果的成本不會低,因此蘋果產品總是比同類產品貴很多。

雪上加霜的是,近日美國總統特朗普威脅要對iPhone等產品征收10%或25%的關稅。

一些消費者自嘲,蘋果手機賣腎也買不動了。

最後,也是最要命的,蘋果的技術不再領先一大截,開始被追平,甚至落後了。

華為都上40W的快充了,蘋果還用5W的“龜速”充電器。連國產千元機都支持的最新雙4G待機功能,被新iPhone視如無物。

凱文•凱利說:

能殺死你的人,不在你的競爭對手名單上。

蘋果的問題是,即將消滅蘋果的人,可能隻有蘋果還沒有把他們列入敵人名單,而大家早已在心中知曉。

喬布斯有句深入人心的名言:

每個熱愛軟件的人都應該自己做硬件。

因此始終傳承喬布斯“基因”的蘋果,不太可能走出“珍瓏棋局”,放棄自己的硬件思維。

因此蘋果的商業模式與喬布斯時代沒有本質差異,但蘋果的產品定義能力又和喬布斯時代相去甚遠。

蘋果真正需要推出的,不是iPhone、iPad、iWatch的改進版,而是完全意義上的“天才型”新產品。

蘋果能做到嗎?

而且,硬件思維阻礙了蘋果看到真正意義上的核心競爭對手,將他們至於次要位置。

蘋果總是將消費電子產品之爭,淩駕於操作係統的爭奪、開發工具的爭奪、人機交互場景入口的爭奪之上。

在蘋果最新一期的財報中,競爭對手分析部分仍舊保持了一如既往的年度“連貫性”。

對於競爭形勢的判斷,導致雖然蘋果也在嚐試營造軟件開發者社區和智能硬件生態,比如HomeKit智能家居平台係統、Car Play車載服務平台係統等,但似乎步子邁的總比別人謹慎。

以Homekit為例,截止2018年5月,Google Assistant已可控製來自1500家製造商的5000餘個智能設備。亞馬遜Alexa能夠控製來自2000多個品牌的12000多個智能設備。而更早就亮相的HomeKit,支持設備僅有200餘款。

可以預見,蘋果的未來之路將更加飄搖。

一切福音,皆是詛咒。

對於微軟來說,能否坐穩全球市值第一的位置,

相關資訊

最新熱門應用

芝麻交易所官網蘋果手機

其它軟件223.89MB

下載

幣王交易所app蘋果

其它軟件47.98MB

下載

吉事辦app官方最新版

生活實用45.4M

下載

猿題庫最新版

辦公學習102.77M

下載

芝麻交易所gate

其它軟件268MB

下載

抹茶交易app

其它軟件31.45MB

下載

芝麻交易所最新版本

其它軟件223.89MB

下載

bione數字貨幣交易所5.1.9最新版

其它軟件49.33M

下載

zb交易所手機app

其它軟件225.08MB

下載

ght交易平台

其它軟件168.21M

下載