一邊是要發誓把國旗插到亞洲去的荷蘭東印度公司,一邊是決心馴服荷蘭人的日本德川幕府,強強相遇,鹿死誰手?

17世紀是荷蘭人的世紀。

早在中世紀,尼德蘭商人就是歐洲最特立獨行的團體,就連哈布斯堡王朝黃金時期的奠基者馬克西米利安一世也怕他們三分。1581年建立的荷蘭聯省共和國,更是將荷蘭人推上了歐洲經濟的至高點,挪威的木材、丹麥的魚、波蘭的糧食、俄國的毛皮、東南亞的香料、印度的棉紡織品、中國的絲綢和瓷器……全部經由荷蘭人之手轉運轉銷,僅阿姆斯特丹一個港口,就有幾千艘商船進出。荷蘭的商船噸位約占當時歐洲總噸位的四分之三,15000多艘荷蘭商船遊弋在世界各大洋。“海上馬車夫”成為荷蘭人的代稱,延續百年的荷蘭經濟奇跡造就了歐洲的第一個現代經濟體。(荷蘭人:“不要問哥是誰,哥隻是個傳說。”)

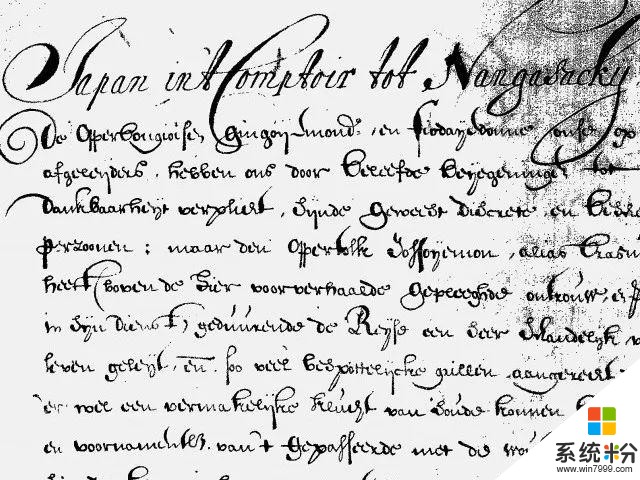

拉脫維亞 裏加 西歐和東方藝術博物館 1633

1602年,荷蘭東印度公司(VOC)成立。這個世界上第一家股份製公司,不僅在世界各地建立殖民據點,還擁有貨幣和股票發行權,有自己的信用體係,甚至建立了當時世界上最強的艦隊,享有軍事和外交權。荷蘭東印度公司以貿易和軍事開路,從歐洲一路打到亞洲,荷蘭政府就是它最大的股東。在鬱金香泡沫破裂之前,如果以現在的市值計算的話,荷蘭東印度公司的市值大概相當於現在蘋果、微軟、穀歌、臉書、亞馬遜、摩根、強生、阿裏巴巴、騰訊……的市值之和。說它是有史以來全球市值最高的公司,一點也不過分。(荷蘭人:“不服來打我啊!”)

荷蘭東印度公司這個巨無霸經濟體,帶著它慣常的經驗和驕傲來到亞洲,征服了印度尼西亞、斯裏蘭卡,趕走了葡萄牙人,成為東南亞真正意義上的主人。在它北上意欲控製日本時,荷蘭人發現,他們以往的經驗在這裏似乎不起作用了。

日本德川家族剛剛完成了統一大業,在德川幕府統治的島嶼和海洋中,荷蘭人不停地在日本人、西班牙人、葡萄牙人、英國人、中國明朝政府、鄭成功集團之間騰挪周旋,剛應付了幕府將軍的官員,就要回頭對付揭老底的歐洲老對手,才被鄭氏集團耍弄完,又要迎著頭皮向幕府將軍解釋自己漏洞百出互相矛盾的說辭。(荷蘭人:“我太難了!我需要花式團寵!”/(ㄒoㄒ)/~~)

荷蘭東印度公司檔案

在與德川幕府的一次次交鋒中,荷蘭人不斷地定位自己,他們到底是侵略成性的海盜,還是隻想分一杯羹的商人?是“荷蘭國王”的合法代理人,還是幕府的忠誠附庸?是頑固的殖民者,還是先進文化的傳播者?

一邊是要發誓把國旗插到亞洲去的荷蘭東印度公司,一邊是決心馴服荷蘭人的日本德川幕府,強強相遇,鹿死誰手?大幕拉開,好戲上演。

1627 年10 月,一個龐大的使團抵達江戶——德川幕府的政治首府,一座不斷擴張中的城市。這個使團是由荷蘭東印度公司派出的,當時該公司作為在亞洲最具影響力的歐洲企業,迅速崛起。彼得·奴易茲(Pieter Nuyts)位列隊伍的最前麵,坐在由六位轎夫抬著的專用轎子中。作為萊頓大學(Leiden University)的新近畢業生和荷蘭東印度公司的傑出顧問,彼得·奴易茲擔任此次向幕府將軍派出的特使。緊跟其後的隨行隊伍引人注目,有近三百人之多,其中包括荷蘭將士、全副武裝的武士、身著製服的青年侍從、翻譯、馬夫,當然還有許多仆人。這支使團力圖展現荷蘭東印度公司不斷增長的自信,因此此次出使日本經過精心策劃並且開銷巨大。他們不僅準備了豐厚的禮物,而且帶來了對幕府將軍的一係列要求。

然而僅僅過了一個月,彼得·奴易茲就不得不連夜逃離江戶。他的使團被草草打發,甚至連幕府將軍的麵都沒見到;他的禮物被棄置一旁;他的要求也被忽略。與來時的隆重排場相比,此次這位特使的返程,沒有任何隨員陪伴。由於未經官方許可,彼得·奴易茲隻能找了幾個轎夫來,幫他抬轎以穿過江戶漆黑的街道。經過好幾個小時的等待後終於成行,但是他們尚未到達街道的盡頭,就被一個當地巡夜者喝令攔下。這些轎夫驚恐萬分,突然扔掉轎子四散而去,留下荷蘭特使站在街道中間,孤立無助。

其實這並不是第一個到達日本的荷蘭使團。早在1609年,荷蘭東印度公司就已經有兩艘船隻抵達日本西部的平戶。在拋錨停泊在港口的狹窄港灣後,這次探險的領導者準備派遣一隊代表,前去尋求德川家康的接見。當這個小型特使團的目的並不是作為私營商人,而是作為聲稱代表“荷蘭國王”——一位根據莫裏斯親王的模糊想象而精心設計的虛構君主——的大使們,尋求進入幕府官員所稱的通商或者商業關係。與這一時期抵達日本的其他外交代表團,比如來自朝鮮或琉球王國甚或是派往亞洲其他地區的荷蘭代表團相比,1609年使團實在是太寒酸了。17世紀頭十年來到日本的使團,通常包括由相關人員組成的大型隊伍,在日本群島穿行時形成了壯觀的景象。典型的隊伍來自朝鮮,其中一支於1607年抵達日本,由大約400人組成,其中包括翻譯人員、抄寫員、精通文學的官員、藝術家、醫生、樂師、樂隊指揮、軍事官員、騎兵、劍客、鼓手、信號員、船長、海上引航員、導遊、馬廄管理員、號手、信使、仆人、水手和屠夫。相比之下,荷蘭東印度公司僅僅召集了5個人,其中包括兩位大使、充當翻譯的桑梧特,以及兩位不具名的助手。即使與荷蘭派往亞洲其他宮廷的使團相比,這支隊伍也完全無法拿得上台麵。

送給幕府將軍的禮物更成問題。因為1609年前往日本的使團組織得如此草率,沒有帶去來自荷蘭執政的禮物,而且事實上,幾乎沒有什麼物品能夠作為可接受的貢品。在選擇給幕府將軍及其官員的禮品時,艦隊委員會的結論是:“雖然禮物是必不可少的,但是船上沒有任何東西可以用來當作禮物。”解決辦法是即興發揮,以及到附近港口進行短暫的購物。雖然大使們習慣從他們的家鄉帶去特產,但是艦隊委員會決定有必要派遣其中一位成員,帶著“1600雷亞爾到長崎去買一些二手或三手絲綢,這可能會使這裏的一些貴族感受到被尊重”。

1627年,與18年前抵達駿府的卑微前任相比,奴易茲使團的出使經過精心的策劃,由一位真正的荷蘭東印度公司精英成員領導,並帶著豐厚的禮物。可是,盡管做了大量的準備——花費了成千上萬荷蘭盾,但是這次出使卻是一次絕對的失敗。

到了有人需要為這次失敗負責的時候,這位大使為了逃避因潰敗帶來的個人懲罰,適時供出一份罪人名單,包括不稱職的翻譯人員、無知的幕府官員、背信棄義的盟友,以及堅定地要將荷蘭人驅逐出日本的敵人。但是隨著越來越多的細節從日本傳來,他的上司認定:奴易茲自己才是罪魁禍首。他們責罵奴易茲在與日本人打交道時過於傲慢、過於偏執,最重要的是過於死板。因此,本來應當有一位更好的外交官可以平息幕府的擔憂,同時帶領使團成功完成任務,但是在奴易茲這裏,卻毫無必要地使問題嚴重化了。

奴易茲到達日本時,荷蘭東印度公司卸下了王室偽裝,正處在試圖擺脫荷蘭執政的調解,直接與亞洲統治者接觸並提出自己權利的過程中。當幕府官員發現其代表來自巴達維亞而不是“荷蘭國王”時,這引發了一場不可能輕鬆解決的危機。在接下來的幾個禮拜,奴易茲的代表團被困在一個不確定的、介於兩種截然不同的外交敘事中,他們既無法證明其與“荷蘭國王”的關係,同時又無法證明荷蘭總督擁有一個合法執行者的權力。因此,假設其失敗源於一個無能的個人,顯然忽略了一個基本的事實,那就是大使這一身份本身並不是能屈能伸的工具,更不能靠圓滑的大使來迎合歐洲的願望。更確切地說,其外交使命必須符合亞洲官員授權的邏輯,並且不是所有的使節都能通過這樣的考驗——不論其首席代表的個人素質如何。

在某種意義上,所有的使團都在演戲。對像奴易茲這樣的特使來說,從船到岸的那一刻起,第一個舞台就出現了。要在這個舞台上表明自己的權威和需求,他們就得格外小心。這一行動本身也就充滿了意義。如果說木船是一個將要忍受幾個月甚至幾年才結束的監獄,那麼它們至少提供了一個令人欣慰的空間——歐洲管轄權的浮動場所,在那裏大使的權威不容置疑,內部統治可靠。如果在船上都安然無恙,那麼到了陸地上,他們將更無所畏懼。為轉移到一個穩定的位置,大使們不得不強迫其下屬服從他們變幻莫測的亞洲主人,服從他們不能控製的規則,服從他們無法掌控的條件。正因如此,靠岸的時刻需要為隨後的使團確立正確的基調。一次成功的登陸可以牢固樹立大使的權威,表明他不是普通的旅行者,並且確保未來獲得特殊待遇。如果開局不利,那麼大使可能一路不順,甚至還沒正式開始就失敗了。

為獲得想要的東西,特使們準備在他們的船上待上幾天,直到登陸的條件成熟。在印度,一個宏偉的、精心設計的登陸儀式安排好以後,托馬斯·羅伊才上岸,登陸時由“宮廷護衛用他們裝備最好的船隻引導我按他們的規定通過;他們的號角和音樂聲也以最好的方式出現在我的船隻麵前”。盡管有這些準備,但是當當地官員按照既定程序,堅持對大使及其隨從進行搜查時,他莊嚴的隊伍還是舉步維艱。雖然托馬斯·羅伊抗議稱,作為“強大而自由之國君的大使”,他絕不接受這樣的侮辱,但是最後他仍被迫退回到船上,直到研究出新的計劃為止。

在日本,奴易茲遵循著相似的模式。與羅伊一樣,這位大使決心表明他的職位值得被特殊對待。所有抵達平戶的船隻在其船員和乘客下船以前,都被要求停在港灣中等待當地官員的檢查。大使把這視為一個不可接受的侮辱,堅持認為他應獲準立即上岸,並通知有關官員進行檢查——他的職位的性質意味著這些規定本不應適用於他。奴易茲堅持認為,這種“傲慢的權力”無法被容忍,因為這會破壞其使團特有的基礎。當他的抗議行為未能奏效時,他決定不經過搜查便擅自登陸,從而把事情掌握在自己手中。如果平戶的官員不能區分一位官方特使和一位普通荷蘭商人之間的區別,那麼他就必須通過行動向他們證明。

離開平戶,經過大阪,努伊茲使團進入江戶的西部邊界。在平戶地方官員的陪同下,隊伍緩慢穿過為迎接他們而特別清洗過並鋪上沙子的街道。與這一時期抵達平戶的其他使團一樣,他們吸引了眾多人圍觀。為使通道更為暢通,德川幕府當局已經封鎖了連接的街道,這樣大使們可以在沒有旁觀者圍觀的情況下順利通過。成千上萬的觀眾聚集在這些交叉路口,他們渴望看一眼異國的遊客——根據大使的日記,他們“人數眾多且井然有序地看我們經過”。但是,當使團隊伍到達市中心附近指定的住所時,奴易茲要求獲得更大尊重的潛意識傾向再次浮現。與其他外國特使一樣,他們被安置在一個被暫時征用的佛教寺廟裏。在缺乏其他合適建築的情況下,寺廟被認為是招待大型外交使團的自然場所,這比另一種替代性選擇——要求德川幕府騰出一位大名的住宅——要合適得多。不出所料,奴易茲並不這麼認為,他堅持認為這樣的住所不適合“住這樣的人”,但當他得知這是幕府將軍專門下達的命令時,他同意做出讓步。

奴易茲派遣他的副手彼得·繆瑟爾前往平戶領主那被高牆圍著的住宅中會見將軍的官員伊丹康勝。本來繆瑟爾期待一次友好的對話,但是相反,他受到了一次長時間的審訊,因為德川幕府對使團的確切性質有所擔心。問題由伊丹康勝提出,但是還有兩位僧侶出席,後者在日記中被描述為“日本巴本”(Japanese papen),他們靜靜地坐在那裏,記錄著繆瑟爾的所有回答,然後提交給江戶城堡。對這位副大使來說,這些沉默的記錄員的出席顯然令人不安,在他的日記中,不論什麼時候提及他們,都可以感受到一種很明顯的焦慮彌漫其中:這些都是不可信的“狡猾而奸詐的人”,他們這些危險的人將影響到使團的成功。為什麼他會感到如此明顯的不安呢?

對進入新世界的歐洲人來說,寫作是包括火藥和兵器在內的強有力的技術的一部分。在荷蘭,如果一位作家因具有書寫和保存記錄的能力而被授予“文字優勢”(literal advantage)的稱號,那麼荷蘭帝國的宣傳員們會感到很高興。如果“說”是人與獸的分野,那麼“寫”則是劃分不同社會的標準,它成為某些社會的優勢。正如塞繆爾·珀切斯(Samuel Purchas)所說:“上帝於此賜予了額外的恩典,人已經超越野獸,現在一個人可以超越另一個人;人與人相比,有些被認為是文明的,他們通過使用文字和書寫,表現得更友善和虔誠,而其他欠缺(文字和書寫)的人則被認為是殘暴的、未開化的、野蠻的。”他解釋說,由於他們的記錄手段僅限於言語,新世界的人直到現在仍然處於困境。而歐洲人因為具備書寫的能力,獲得了一種與偉大的“主教、先知、使徒、天父、哲學家、(或者)曆史學家”聯係在一起的不朽,這使他們能夠超越無情的短暫生命,同時也使他們與他們在美洲發現的野蠻人區別開來。

然而實際上,進入亞洲的歐洲人遇到了高度文明的社會,在這些社會裏,書寫被用於許多不同的目的。比如在德川幕府,荷蘭人發現這是一個由穩步擴大的官僚機構服務的政權,其規則以書麵材料的不斷積累為基礎。麵對這種文化,任何有關“文字優勢”的觀念在這裏都煙消雲散了,並帶走了歐洲人在新世界表現出的特有的自信。兩位僧侶“在我們還沒說完之前就把一切都寫下來了”,而紙上發出的輕微的聲音,提醒著繆瑟爾雙方都保有記錄。盡管歐洲在新世界擴張的推動者可能會因亞洲沒有野蠻曆史而感到高興,但是他們在亞洲的同行都有自己的曆史記錄——歐洲人對此沒有控製權。在這一刻,繆瑟爾恍然大悟:使團的命運不是由荷蘭文字,而是由日本文字決定的。實際上,這就是荷蘭東印度公司的代表團在德川幕府外交檔案中若隱若現的存在。盡管他們試圖虛張聲勢擺脫麻煩,但是這位副使發現,他們無法逃避那些荷蘭東印度公司早期在日本的使團遺留下來的記錄性證據。伊丹康勝的兩位記錄員記錄下了繆瑟爾臨時給出的彎彎繞繞的解釋,他們隻要回頭看自己的記錄就能揪出自己一連串該死的矛盾。

隨著勇氣的喪失,繆瑟爾的鎮靜很快被打破。這種經曆類似於審判,令人不安,一個接著一個的問題,全部“都以這樣不恰當的方式,伴隨著這樣的強勢追問,仿佛我們是普通的罪犯似的”。不管怎麼看,很明顯,大使的根基和使團的命運發生了變化,就在幾天前看起來還很篤定,現在卻懸而未決。

荷蘭使團命運究竟如何?請看《公司與將軍:荷蘭人與德川時代日本的相遇》。

作者:[英]亞當·克盧洛(Adam Clulow)

譯者:朱新屋、董麗瓊

出版社:中信出版集團·見識城邦

出版時間:2019年7月

-End-

見識城邦

中信出版集團社科人文品牌

為獨立思考的人服務

相關資訊

最新熱門應用

coin100交易所鏈接

其它軟件159.09M

下載

歐意交易平台官網蘋果版

其它軟件397.1MB

下載

歐意交易平台app蘋果官網

其它軟件397.1MB

下載

歐意交易所app官方安卓手機版網易郵箱

其它軟件397.1MB

下載

熱幣網交易所app官網版蘋果手機

其它軟件50.42MB

下載

深幣交易所蘋果app

其它軟件223.89MB

下載

中幣交易所官網最新版安卓

其它軟件288.1 MB

下載

交易所appbcone

其它軟件225.08MB

下載

pkex交易所軟件官方app2024安卓版

其它軟件273.24MB

下載

bafeex交易所最新版

其它軟件28.5MB

下載