想象這樣一個場景:

你今天在公司的三個會議室開了五個會,到下班時卻突然忘記手機丟在哪個會議室裏了。如果你可以在電腦上打開一個界麵,對聊天機器人說:“我的手機在哪裏?”它就能幫你找到,打開那個會議室的攝像頭,看到裏麵現在有沒有人。

當然,如果它還可以調取會議室的記錄,讓你查看是否有人曾經動過你的手機,就更棒了。

甚至可以更進一步:

假設你是公司的 CEO,你可以提前在公司的辦公係統裏記錄你的手機、平板電腦和筆記本電腦,然後設置一個政策:如果有不是你的其他人靠近你的閑置設備,立刻向你的活躍設備推送一條通知;如果有人拿起或者開始操作你的設備,你的所有設備都會響起警報,公司 IT 部門也會得到通知……

是不是很鵝妹子嚶?

讓真實世界像數字世界一樣,可索引、可搜索、可查詢、可編程和可交互(有點像IFTTT 的邏輯),正是微軟正在做的事情。今天在西雅圖舉行的 Build 2017 開發者大會上,該公司 CEO 薩提亞·納德拉宣布了一項名為 AI for Workspace Safety 的新技術,旨在幫助企業客戶更好地對工作環境,特別是那些高安全級別、高危險的工作環境、資產和人員進行管理。

AI for Workplace Safety 目前仍處於早期測試階段。它的核心是微軟的認知服務 (Cognitive Services),以計算機視覺為主。微軟在 Build 上展示了一個建築行業的場景:

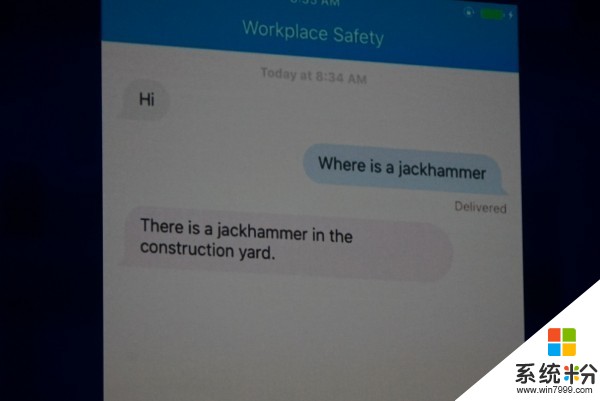

通過調取微軟的認知服務-計算機視覺 API,工地現場的攝像頭每秒可以進行 2700 萬次掃描,識別環境中的 1)記錄在冊的建築工具 2)記錄未記錄在冊的人員。識別結果將會是可搜索的,微軟的演示者在一個 demo 聊天軟件裏輸入“鑿岩機(jackhammer)在哪裏?”係統立刻回複她“在地上”(下圖)。

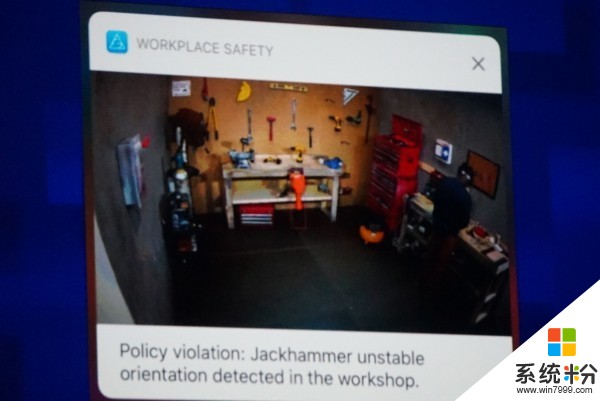

過了一會,係統又發現了操作員使用完鑿岩機後沒有正確地將機器放到原處,於是發出了報警,告知了具體操作人員:

微軟還展示了怎樣通過簡單的對話界麵去管理員工權限:一名未授權人員進入了房間,攝像頭通過人臉識別發現了這一情況,立刻記錄了數十張照片,向監工發出報警。查看照片後,監工確認她是今天剛加入團隊的新工人,通過一個對話框,很快就完成了新員工的信息錄入和權限部署:“設定 Alice 為隻可以使用本房間內的工具”

在另一個場景裏,一位叉車司機在操作叉車時不小心推倒了一個液體罐,導致液體泄漏,但因為現場噪音和氣味複雜而沒有發現。係統在掃描畫麵時發現了這個異樣,立刻向監工發出警報,問題很快被解決,避免了進一步的汙染情況出現。

在西方國家,絕大部分建築工地都會安裝攝像頭。過去,攝像頭的畫麵會連接到工地的管理處;現在,很多攝像頭都聯網了,讓更先進的建築公司可以遠程管理工地的情況。微軟的這項技術建立在這一基礎上,但實現這些從未見過功能的,其實是微軟的後端人工智能,結合了計算機視覺和微軟的雲端軟件堆棧 AzureStack。你可以理解為,認知服務就是新的爬蟲,讓現實世界中的物體可以被索引、搜索和交互。

微軟認知服務最早出現在兩年前。當時微軟在自己的服務器裏部署了一些訓練好的人工智能 API,提供給任何第三方開發者使用。如果你對那個曾經很火的猜年齡應用 How-Old.Net 有印象,它其實就是微軟為了推廣認知服務,利用其中的人臉識別 API 開發的一個應用場景。到目前,認知服務已經涵蓋了計算機視覺、語音識別、語音處理、知識結構和搜索 5 個領域共 29 個 API——如果任何人想開發帶有人工智能功能的應用、服務,那麼認知服務可以說是最適合被拿來搭建的“積木”,人工智能界的“樂高”。

去年年底,微軟整合了一些產品部門和團隊以及微軟研究院,成立了新的“人工智能和微軟研究事業部”,由微軟研究院創始成員,該公司全球執行副總裁沈向洋博士領導。今年一月,在接受專訪時,沈向洋透露新事業部有一個(很激進的)小目標:3-5 年內實現每年貢獻一百億美元收入。從 AI for Workplace Safety 來看,隻用不到半年的時間,微軟已經用現有人工智能技術找到了賺錢的市場——企業級市場,或者更具體一點,工業。

沈向洋在 Build 2017 上對媒體表示,微軟很注重人工智能的科研,”我是做科研出身的,做的很開心,結果被鮑爾默趕出來做產品。“鮑爾默是微軟前 CEO。

玩笑之餘,他也表示微軟對於人工智能技術的商業化也十分看重。他指出新事業部的商業邏輯有兩個:1)思考人工智能可以和什麼行業結合,甚至顛覆這些行業;2)以微軟的技術,能夠創造哪些新的“10億元級別”生意。“但我要明確的是,微軟從來不認為人工智能需要取代人類,我們思考的是怎樣用它去增強人類已有的能力,幫助我們獲得更強的生產力。”沈向洋說。

在今天的 Build 2017 的主題演講中,微軟 CEO 納德拉比較隱晦地提出了一件在 看來其實很重要的事:微軟的新口號。

沒錯,聽上去“移動為先雲為先”(Mobile first, cloud first) 已經到了推出曆史舞台的時候了,而新的口號將會是“智能雲和邊緣計算”(Intelligent Cloud. Intelligent Edge)。

提出這一新口號的背景,是人工智能和計算技術的發展,正在將商業推向蒸汽機、信息技術之後的又一次重大模式轉變 (paradigm shift)。對於微軟而言,口號演變的背後是人工智能技術越來越多地出現在包括 Windows、Office 365 和 Azure 等重要產品中,直到最終有一天成為所有微軟產品的後端技術。與此同時,人工智能和科研事業部在微軟的重要性正在不斷提高,貢獻更多的收入,創造新的商業模式。AI for Workplace Safety 就是這一趨勢的一個很好的案例。

“若幹年後,很難想象任何技術的背後沒有人工智能的影子……”沈向洋在一篇博客文章中提到,“人工智能擁有無窮的潛力,它有能力顛覆任何現有的垂直行業,比如銀行或者零售業,還有任何單一的業務流程,比如銷售、市場或者人力資源和獵頭。”

他認為,盡管計算機視覺和自然語言理解技術都已經比較先進,但計算機目前尚不能對現實世界形成一個可靠和完整的認知。像 AI for Workplace Safety 這樣對現實世界進行初步的索引和建模,似乎是一個靠譜的思路——更別提它的商業前景似乎也不錯。

另一件納德拉和沈向洋都提到的事情,是人工智能的道德問題。

事實上,AI for Workplace Safety 在看起來很高科技和高效率的同時,也很容易讓人聯想到它在道德方麵的弱點:在你工作的時候,如果總有一個人或者計算機在觀察著你的一舉一動,矯正每一件你沒做好的事情……細思極恐。這種感覺其實很像最近在北美上映的“科技驚悚電影”《The Circle》的劇情。電影裏,科技公司 Circle 公司開發了一種微型攝像機,可以被藏到世界的每個角落,每一個人,甚至包括 Circle 的員工,都處於公司的監視之下,讓人聯想起喬治·奧威爾的著作《1984》裏的設定。

《The Circle》(是一部大爛片,去看原著就行了)嚐試希望說清楚的議題,確實很有討論的必要:毫無疑問,有一天計算機視覺會被普及到世界的每個角落,當每一台攝像頭每秒都可以掃描和識別 2700 萬次,每一個麥克風都能隨時開啟隨時傾聽,每一個人的每一個舉動都被暴露在一個係統的管理之下,每一條記錄都被保留在某個“黑盒子”裏——數據獲取和個人/公共隱私之間的邊界,到底應該如何劃定?

在主題演講中,納德拉展示了《1984》的封麵,並指出:“我們需要為自己創造的技術,自己開發的算法負責。我確實認為,我們需要自己努力,不讓那些反烏托邦式的情境發生。”沈向洋則透露,由人工智能和科研事業部牽頭,微軟已經在內部成立了一個人工智能道德委員會,所有產品和業務部門都會派出自己的代表。該委員會的使命是推出一個指導原則,並監督公司所有部門在權衡道德、設計和發布產品時都遵守這個原則。

不知道這個原則的具體尺度怎麼樣。但我希望未來我在工作的時候,如果在廁所多呆了一分鍾,我的老板不會收到什麼通知……

相關資訊

最新熱門應用

智慧笑聯app官網最新版

生活實用41.45MB

下載

盯鏈app安卓最新版

生活實用50.17M

下載

學有優教app家長版

辦公學習38.83M

下載

九號出行app官網最新版

旅行交通28.8M

下載

貨拉拉司機版app最新版

生活實用145.22M

下載

全自動搶紅包神器2024最新版本安卓app

係統工具4.39M

下載

掃描王全能寶官網最新版

辦公學習238.17M

下載

海信愛家app最新版本

生活實用235.33M

下載

航旅縱橫手機版

旅行交通138.2M

下載

雙開助手多開分身安卓版

係統工具18.11M

下載