中國科學院“百人計劃”學者、中科院心理研究所研究員朱廷劭

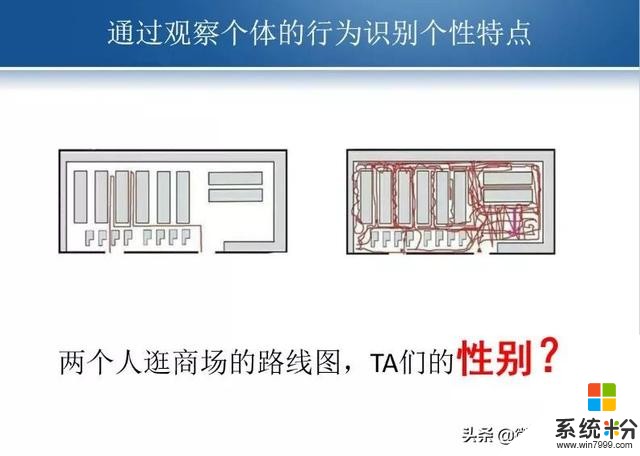

先給大家舉個例子,這是兩個人逛商場的行為軌跡,大家覺得哪個是女性?

顯然是右邊。

大家雖然沒有看到照片,也沒有看到這兩個人的身份證號,但卻能夠根據行為指標判斷出性別。從心理學的角度來講,心理其實是行為的動因。人們的舉動則是心理活動的外顯行為。

現在很多人喜歡通過星座測試,甚至隨機的選擇來判斷自己的心理狀況。這其實是不科學的,我們幾年前就開始思考,有沒有可能通過技術手段,利用行為數據來分析個體的真實心理活動。

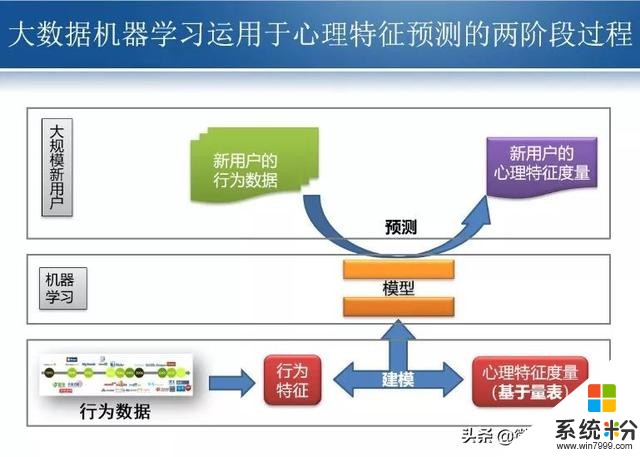

利用技術預測心理特征是一個機器學習的過程,如果我們獲取了用戶的行為數據,同時擁有心理特征指標,可以通過建立相關模型,對新用戶的行為和心理進行識別。

互聯網的發展無疑為用戶心理分析打開了新的窗口。微博平台擁有大於 10T 的活躍用戶數據,我們從微博平台抓取了實驗數據,利用人格量表對用戶數據進行標注,總結微博特有的行為特征,並以此為依據進行數據的特征提取,最終利用標注的數據訓練出了個體模型。同時,我們也通過用戶在線填寫量表收集問卷以進行分析。

基於高生態化的行為大數據,利用機器學習訓練得到的預測模型,實現心理指標自動識別,即生態化識別(Ecological Recognition, ER),能夠幫助我們開展很多以往比較難以開展的研究,大大拓展研究的範疇。對於微博的數據我們還要進行生態化識別,真實性較強的數據生態效能也就較高,我們可以利用生態效能高的數據來識別心理指標,來做更進一步的研究。

大數據讓我們更好地關注家暴受害者、失獨群體下麵我給大家介紹一下我們用這種方法進行的幾個相關研究。

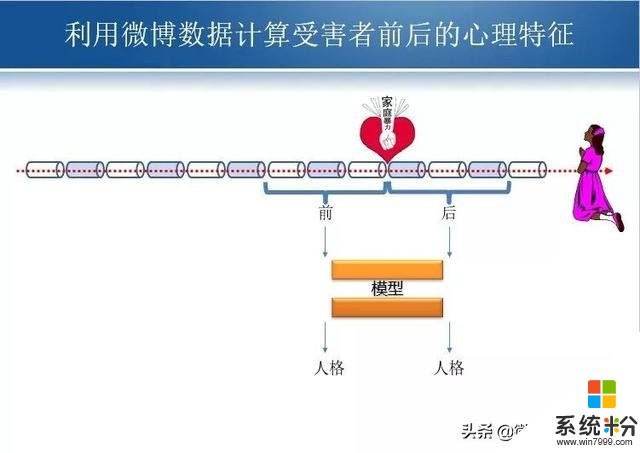

第一個是家庭暴力。2016 年我國開始施行《反家庭暴力法》,盡管法律會對施暴者予以懲罰,但家庭暴力對受害者的影響往往是終身的。由於個體遭受家庭暴力的時間點不同,傳統走訪調查的方法往往難以獲取大規模數據。而通過網絡,我們可以提取家庭暴力發生之前、之後的受害者微博數據,並得以比較家庭暴力前後其相關心理指標的差異,了解受害者人格由於暴力發生的改變。

舉例來講,發生家暴後受害者人格中神經質的指標會明顯提升,這就意味著受害者情緒的不穩定性大大升高,這種對於人格的影響是長期的。

在家庭暴力事件中,還有一個不容忽視的作用方,那就是圍觀者。如果在童年時,你的身邊有過家庭暴力發生,那麼成年後你的抑鬱概率會較高。在原生家庭中如果發生過家庭暴力,那麼圍觀者的日後出現家庭暴力的概率也會提升,因為在潛意識中,他們會認為家庭暴力是解決家庭問題的可行方式。

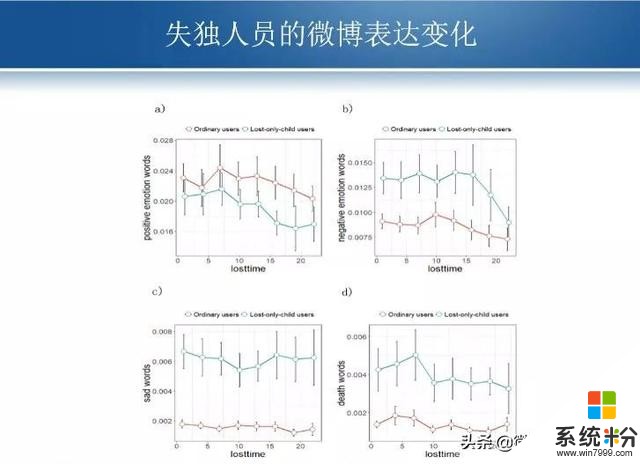

第二是失獨群體。通過數據可以了解一個人的心理指標,那麼我們當然也可以對一個群體進行心理分析。我們對失獨群體進行了長達兩年的追蹤,關注他們在網絡上的話語表達。失獨父母可能是中國對互聯網使用最早、最成熟的一群老年人,網絡為他們提供了表達的途徑。我們進行了失獨群體的詞雲分析和行為分析,發現他們對政府、媒體和維權者的關注遠高於普通用戶。此外,研究發現,盡管失獨父母在失去孩子的兩年間情緒逐漸得以恢複,但他們對悲傷詞、死亡詞的使用依舊保持不變——他們悲傷的情緒並未消散。

同時,我們利用模型對失獨群體的心理指標進行了分析,預測了失獨用戶的社會態度。他們目前來看是集群行為比較積極的一類群體。失獨群體對政府的態度呈現著如下特征:一方麵,他們認為自己“失獨”與政府不無關係;然而另一方麵,他們因為自己的生活又離不開政府的支持又與政府保持著高度互動。

那些在網絡上表達自殺意念的人,也許不是說說而已個體心理特征的自動識別,可以幫助我們對自殺進行主動幹預。自殺是一個很嚴重的社會問題,事實上,它已成為 15-29 歲人群的第二大死亡原因。但有關研究顯示,在中國,僅有 7% 的自殺者在其生前曾尋求過,進行自殺幹預存在著主動求助率低的困境。

互聯網的發展為我們的自殺幹預研究帶來了新契機。青少年在互聯網用戶中占比很大,自殺又是他們死亡的重要原因。我們就考慮,有沒有可能利用互聯網,去做青少年自殺的幹預工作。

有的人會認為在網上講自殺,隻是為了博取別人的關注而已,他可能並不會真的采取行為。我們研究發現事實上並不是這樣,在網絡上表達自殺意念的有一半以上的人真的會嚐試自殺。

這提醒我們,我們在網絡上看到的每一條跟自殺有關的表達,背後有可能就是一個真的自殺死亡案例。

大家都知道幾年前有一個明星自殺,是因為抑鬱症,但是他在官方微博上一直是很正常的表現。所以我們當時就想了解一下,這些自殺死亡的用戶,他們在網上的表現和一般的用戶到底有沒有區別。

我們在網上找到了 31 名確認自殺死亡的用戶。互聯網讓自殺用戶的生前網絡數據可以被長期保留,我們將自殺死亡用戶的微博數據與普通用戶的數據進行比較。

通過比較可以看出,自殺死亡用戶的微博互動更少,更加關注自我,有很多負性消極的表達。同時在他們的表述中有很多跟死亡和宗教有關,但是和工作無關的。也就是說他們的表述內容和普通用戶是有區別的。

接下來我們研究了不同自殺可能性的微博用戶行為和語言表達的差異。我們發現,高自殺可能性用戶與其他用戶相比,社交活躍度更低,關注別人更少,使用更多表達否定、死亡的詞語,使用更少指向未來的詞語。他們往往在夜間更加活躍,自殺谘詢熱線確實在夜間12點之後的接聽頻次居多。

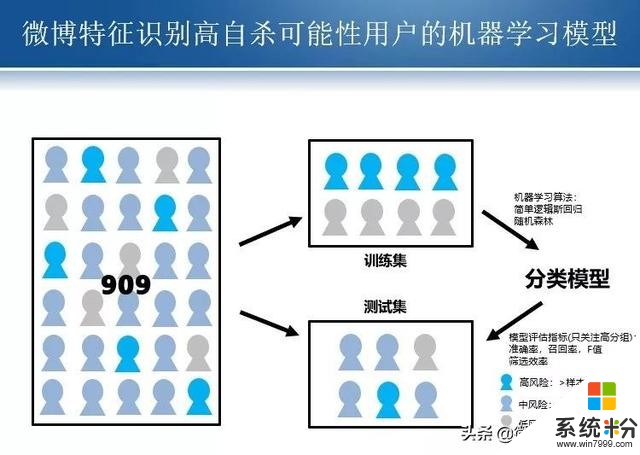

通過上麵的分析可以看出,自殺用戶和一般用戶在語言表達方式和內容上都有區別。我們就想,有沒有可能用計算機去自動找到這種區別?我們可以找到那些有自殺風險的人。

我們利用模型優化和自然語言處理技術,對不同自殺可能性的用戶進行識別,但識別效率並沒有達到我們的預期。在思考原因的時候我們發現,其實在個體的所有表述中,自殺意念的表述占比不大,這就影響了個體自殺可能性的識別。

因此我們開始進行單條微博自殺意念的識別。我們當時也做了一個不同的等級的區分:自殺意念、有計劃、有實施。比如“我這種人怎麼配活在這個世界上”,這是有自殺意念的表述。“哪天受不了了就跳下去了”,這個是有計劃。更緊急一些的是已經開始實施了,比如說“17 號就見他最後一麵,18 號選擇離開”。

我們利用各種各樣的機器學習方法去優化這個模型,做一些特征的提取,這使得我們預測模型的精度可以達到 80% 以上。

借力科技,我們希望將站在懸崖邊的人拉回來

借力科技,我們希望將站在懸崖邊的人拉回來既然我們能夠識別這些高自殺可能性的用戶,接下來的工作就是想方設法為他們提供幫助了。

一種辦法就是廣而告之,向他的親朋好友發信息,讓大家趕緊關注他。英國學者在早期做過這樣的工作,他們的想法是好的,但是顯然沒有征得用戶自身的同意,結果因為侵犯隱私很快被停掉。我們當時覺得,這種方式可能會引發其他人對他的偏見,會完全磨滅他以後主動求助的可能性。

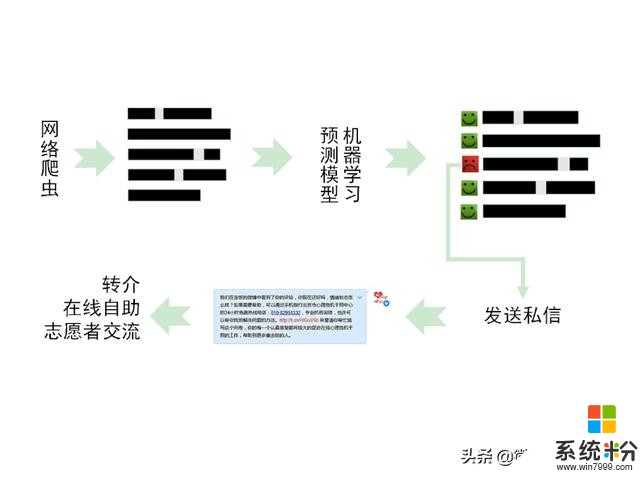

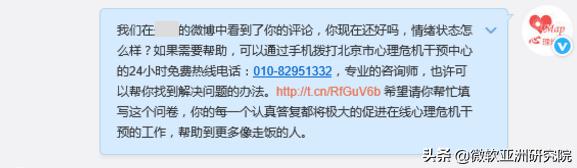

最後,我們選擇了微博私信的方式。為了更進一步地了解到底什麼樣的方式能夠幫助他們,我們開展了一個用戶實驗。在 2016 年 11 月份的 17、18 號,我們分兩次向 4222 名有自殺意念的微博用戶發送了私信。

這是當時發送的私信內容。我們一開始會說是從哪看到你的,然後表示共情和關切,同時直接提供幫助信息,最後我們會寫一些鼓勵的話語。另外我們邀請他們,希望他們參加這個實驗,讓我們更多了解他們的需求。

從反饋結果來看,當時發出了 4000 多個邀請,最後參加用戶調查實驗的是 700 多人,同時這 4000 多人中,有 300 多人直接給我們回複了私信。

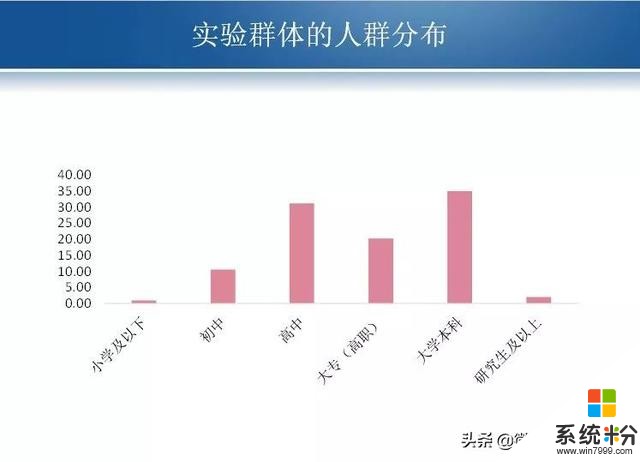

我們也對這些用戶做了一些統計分析,可以發現,現在自殺人群的低齡化傾向較為嚴重。在我們的樣本裏,高中生很多,也有初中生,甚至小學生。研究生及以上的比例較小,不過這並非因為其擁有自殺意念的人數較少,而是因為研究生及以上的微博用戶較少。

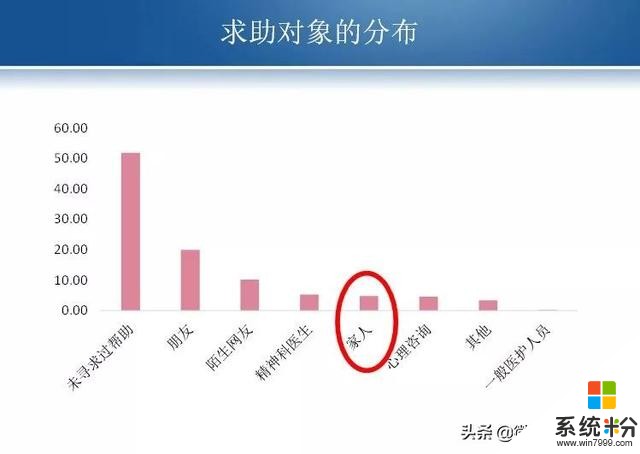

另外我們也分析了一下,在遇到問題之後,會向哪些人求助。有一半的人從來沒有求助過。在有求助過的這些人裏邊,其實家人不是在第一位的,甚至對家人的求助低於對陌生網友,就是說寧願把問題向陌生人講,也不願意跟家人講。

2017 年,我們的網站上線。為了提高識別的精度,避免可能出現的誤報的情況,在機器預測之後,我們也增加了人工識別的環節。兩年內,我們一直在推進這項工作。

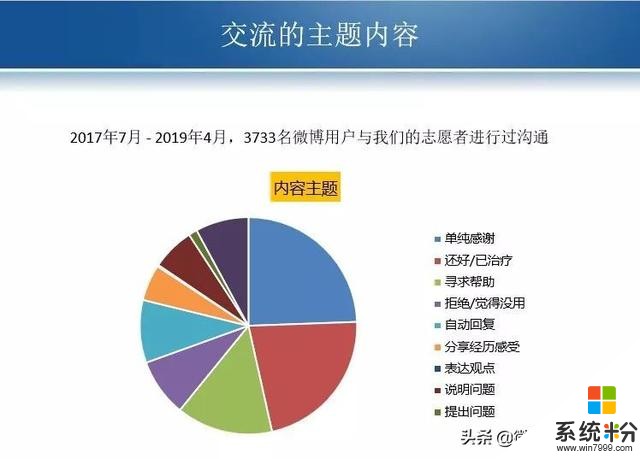

與誌願者有過交流的人一共有 3733 名。他們與誌願者交流的內容,主要是想了解救助方法或說明自身情況。我們有效地激活了他們向外界求助的動機,這是非常重要的一步。當然,也有一部分用戶對我們的提議表示拒絕,這也是在預料之中的。

有一個問題,我們一直很關注:到底是哪些原因導致了自殺的發生?國外的研究說自殺 90% 是長期精神疾病導致的,而國內一直都有質疑和爭論,認為沒有到這個比例。抑鬱症和抑鬱情緒不同,抑鬱情緒可以很快地得到緩解,但是抑鬱症,尤其是重度抑鬱症是導致自殺的誘因之一。

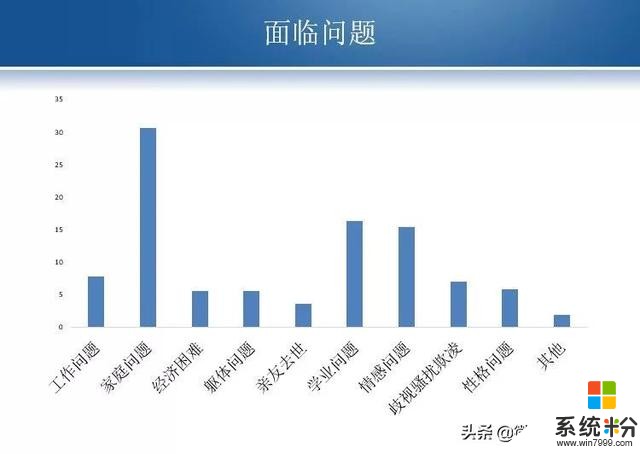

從我們的結果來看,在所有有自殺意念甚至付諸行動的人群裏,有半數人罹患精神疾病,然而還有接近一半人是精神健康的,他們麵臨的最主要問題是家庭問題,這是非常令人驚訝的結果。除此之外,還有一些因素也會導致自殺的可能性,比如工作、學習、婚戀,包括受欺淩、甚至是被性侵的經曆。

此外,在網絡上,有些意義模棱兩可的文字有時難以辨別是否有自殺意向,比如“我永遠二十歲”,在不同情境下可能表達的意思完全不同;而一些存在自殺意向的圖像、視頻也讓我們識別自殺風險遇到了困難。

我們目前正在推進一係列心理幹預的工作:利用虛擬現實係統,我們建立了心理健康自主幹預係統;我們也通過網絡聊天機器人,向普通人群提供心理健康服務。不過這種機器人存在很高的風險,因為進行自殺谘詢的人往往心理較為敏感,一旦機器說錯話,用戶將會對我們喪失信心,後果會不堪設想。因此我們始終在讓技術手段向人性化靠攏,進而構建自殺高危人群的社會支持係統,提高他們生還的希望。

透過書本,數據分析讓我們換個角度解讀人文利用機器學習實現心理特征的識別,也可以開展數字人文方麵的研究。我們目前展開了針對文學作品中人物個性的研究。我們可以利用人物在小說裏的對白,以及書中對該人物的描述,來對其人格進行預測和構建。

我們研究了《平凡的世界》,這部小說描寫了中國七八十年代農村的情況。書中四名主人公代表著中國社會當時的四個階層,分別是農民企業家、農村知識分子、村二代和官二代。因此,我們可以從主人公的人格預測,看出社會階層的差異,當然也能看出重大生活事件對人物的影響。

《平凡的世界》作者路遙本人的婚姻並不幸福,在寫作中,作者的思想也在一定程度上得以體現。主人公經曆結婚前後的人格發生了負向的改變——路遙認為婚姻會給人帶來不幸。但是路遙對知識青年通過學業改變生活持支持態度,因此主人公孫少平高中畢業後,人格發生了積極的轉向。

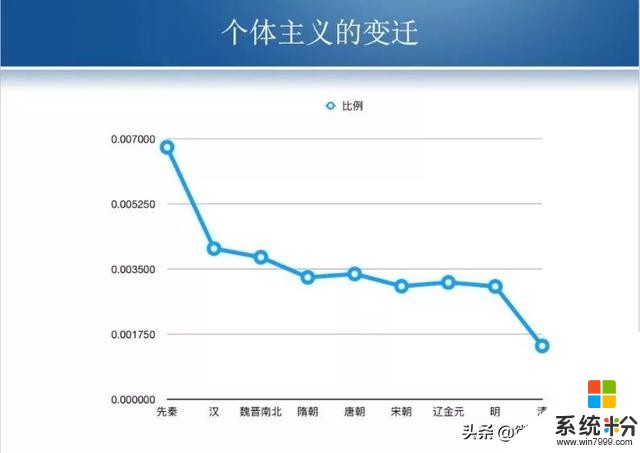

我們也通過對文言文的分析,來了解了時代變遷中的人物心理變化。在先秦時期,個體主義較為強盛,隨著君權的發展,尤其到明清之後,個體主義受到壓製。通過個體主義,以及孝和禮的變遷,我們可以看到每一個時代的特征。

我們現在正在構建文言 LIWC 詞典,並分析曆代帝王、文/武官員集團、後妃的心理特點及曆史影響力,探究儒家文化的變遷和社會各階層人員心理特點的曆史演變。

網絡社會之外,探索現實社會行為的心理分析網絡研究往往需要長時間的跟蹤,線下研究的時間成本相對較低。我們可以通過現實社會的外顯行為對個體進行心理分析,進而判斷其性格特征。我們運用 Kinect 攝像頭,將個體行為量化,用以預測行為指標,如社會支持程度、抑鬱焦慮指標等等。以往我們都是通過問卷的形式進行心理調查,希望在不久的未來,隻需要被試者走幾步,我們就獲得其心理指標。

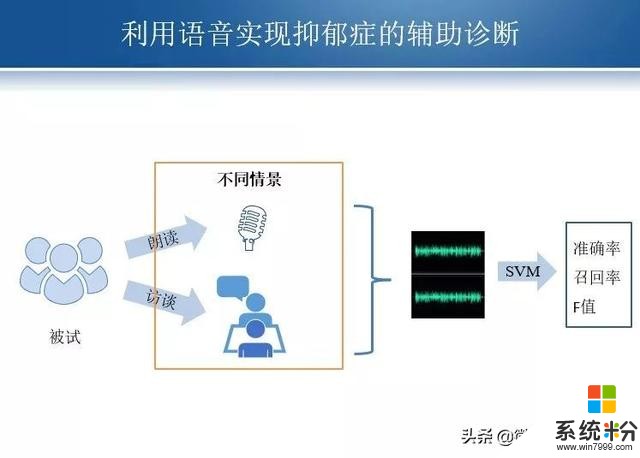

此外,利用語音也能夠實現抑鬱症的輔助診斷。事實上,語音特征可以有效區分抑鬱症和軀體疾病的患者。不過還需要注意協變量對於抑鬱症識別的影響。所謂協變量,就是不為實驗者操縱,但仍影響實驗結果的變量。比如一個北京人和一個廣東人,這名北京人得了抑鬱症,而廣東人是健康的。我們進行語音測量的話會發現識別精確度百分之百,但這一結果並不具有一般性,其所反應的是地域的區別——這就是協變量的影響。所以我們的研究需要盡可能排除協變量的幹預。

很多醫生診斷心理病患往往依靠主觀判定,我們希望通過語音識別,用量化的方式去分析各項心理指標,輔助醫生的工作。

盡管利用技術手段進行心理識別可以帶來很多便利,但是隱私泄露的嚴重問題使得心理數據的使用也存在很大的隱患。商業公司一旦獲取用戶心理數據,就可以利用個體的心理特點,無所不用其極地謀取利益。因此如何恰當使用這類數據,更好地服務於大眾,需要我們更加審慎的考量。

朱廷劭老師(右二)與活動主持謝幸博士(左二)、孫麗君(右一)、竇安琪(左一)合影

相關資訊

最新熱門應用

ubcoin交易所官網

其它軟件18.21MB

下載

mxc官方交易平台app

其它軟件84.30MB

下載

鏈易交易平台app

其它軟件72.70MB

下載

mxc交易所app

其它軟件98.2MB

下載

必安交易所官網手機版安卓

其它軟件179MB

下載

通證交易所app安卓

其它軟件44.12MB

下載

幣鋒交易所

其它軟件223.89MB

下載

富比特交易平台app鏈接2024安卓版

其它軟件276 MB

下載

全球幣交易所app官方版安卓

其它軟件34.95 MB

下載

熱幣全球交易所app最新版蘋果手機

其它軟件38.33MB

下載