編者按:什麼是初創企業?跟大家的一般想象不同,多位創新大師都指出,隻有具備快速擴張能力的創業公司才有資格叫初創企業。而尋找到能做大的初創企業是很多投資者的目標。那麼能做大的企業都有哪些特征呢?微軟的資深總監Tren Griffin總結出了12個特征。

初創企業是旨在實現快速發展的公司。公司剛成立這一點未必及成其為初創企業。初創企業也未必就要做技術,或者拿融資,或者進行某種“退出”。唯一根本的是增長。跟初創企業有關的其他一切都是因增長而產生。要想快速增長,你需要做出可以賣到大市場去的東西。這就是Google與理發店的不同。理發店沒法擴張。

——Paul Graham

初創企業就是一家旨在尋找可重複可擴張的商業模式的臨時組織。

——Setve Blank

對擴張性有很多的定義,這個術語也有很多的使用方式。比方說,在技術環境下,對擴張性的定義是:“對係統在負載增加的情況下保持性能能力的一種衡量。”在商業環境下,擴張性的定義會因上下文而不同。聚焦管理的商業人士對擴張性的看法往往跟麵向財務的人不同。而銷售團隊看待擴張性又是另一種角度。CFO可能會提出擴張性就是企業以指數速率提高收入和利潤的能力而資源增加的速率隻是遞增而已。一些風投家認為除非企業有能力把收入做到1億美元或以上,否則就不算有擴張性,因為隻有這樣風投才有合理性。

鑒於擴張性定義觀點的多樣性,也許最好是把它看成是一種現象,也就是“你看到的時候就會知道”。如果是這樣的話,那麼一家最佳的可擴張企業應該是什麼樣子的呢?或者反過來,那些品質會提高一家企業的擴張性呢?本文旨在討論十多種可能令一家企業更具擴張性的屬性。你讀完之後大概會得出結論說這些擴張性的屬性很多都是我們單元經濟公式的老朋友,然後再加上一些自由現金流和一些像政府監管、物理定律之類的外部摩擦力。你可能還會向我一樣得出結論說在擴張性上沒有兩家企業是完全一樣的。擴張性的這些屬性永遠都在不停地變,任何一個屬性的改變都可能影響到其他方麵。企業的擴張並沒有確切的公式可以套用,但最佳實踐是有的。每一家企業都會麵臨不同的擴充挑戰和機遇。

可擴張的企業往往具備這12種屬性:

1、能做大的企業客戶獲取成本(CAC)都很低,因為口碑非常好(比如來自有機客戶獲取的商業利益)。

Andy Rachleff相信:“如果你沒有指數級的口碑增長,就不算實現了產品/市場匹配。”在成功的初創企業的階段劃分上,產品/市場匹配(對價值假設極其重要)應該先於擴張(對增長假設極其重要)實現。在你做出了大家想要購買的產品之前就把資金花在增長上基本上就是白燒錢。Steve Blank談到擴張性為什麼對企業如此重要時說:“成功不在於規模——團隊或者融資規模。結果表明,過早擴張是初創企業資金流失和最終死亡的主要原因。實際上:(1)構造擴張的初創企業團隊規模要比同階段節奏保持一致的初創企業的大3倍;(2)74%高增長的互聯網初創企業都因為過早擴張而夭折;(3)正確擴張的初創企業的發展速度要比過早擴張的初創企業快20倍;(4)過早擴張的初創企業中93%從未突破過10萬美元月收入的閾值。” Qualtrics創始人Ryan Smith非常簡潔地說清楚了這一目標:“把握住,然後擴張。”可大家往往沒有打好基礎就開始擴張了。

Rachleff所說的積極的客戶口碑傳播對企業很重要,因為它推動了客戶獲取成本(CAC)的下降。換句話說,可擴張的企業可製造出有機增長,這種增長並不需要在營銷和銷售方麵的大規模開支。每一家公司都會有一些客戶獲取成本,但那些最好的、擴張性最強的公司成本會相對較低。Bill Gurley同意Rachleff的看法:“如果是好公司的話消費者買賬是因為他們的產品好。他們買的不是(數千萬美元的)營銷。” Gurley還認為如果客戶是有機獲取的話品質也會更高:“相對於通過營銷開支獲取的客戶,有機客戶一般都有更高的NPV,更高的轉化率,更低的流失率,也會更滿意。”

理解增長未必從一開始就是有機的這點很重要。有時候企業必須以不可擴充的方式達到臨界值才能通過有機客戶獲取的方式變得可擴張。Paul Graham指出有時候做一些無法擴張的事情是企業可實現擴張的臨界規模的必經之路:“我們在Y Combinator給出的最常見的建議類型是做沒法擴張的事情。就拿Airbnb來說,這包括在紐約挨家挨戶去敲門,招募新用戶並幫助現有客戶改進其服務目錄。” (注:更多可參見Airbnb 創始人與 Reid Hoffman 談擴張之道)

2、在為了創建產品或服務而做出適度的預投資之後,可擴張企業的遞增邊際成本會相對更少。

軟件是擴張性這第二屬性的終極表現,因為它有著獨特品質。如果你把車給我了,你的車就沒了。如果你把軟件的一份拷貝給我,你還擁有你的軟件。因為擁有同樣的軟件我們未必就得是“競爭對手”,所以用於描述像軟件這樣的東西有個術語叫做“非競爭性”。幾十億人都可以以近乎0的額外成本以非競爭的方式持有同一款軟件,再加上製作軟件的另一份拷貝的成本也近乎為0,這意味著軟件企業如果經營得當並具備合適特征的話就能帶來幾乎魔術般的結果。比爾·蓋茨在1993年的時候曾經點評過軟件業務:“一切都與規模經濟和市場份額有關。”如果一個月能賣出100萬份Windows軟件的話,你就能一年花3億美元去改進軟件並且以更多的價格賣出去。一旦軟件企業回收了研發相關的成本,則額外收入的很大一塊就能歸為利潤了。軟件的利潤潛力之高在商業史是空前的。Google和Facebook體現的商業結果就是這一現象的例子。相當於軟件的擴張性,家庭安保公司必須有一批經過訓練的技術人員到別人家裏安裝昂貴的設備,還要有人對客戶電話做出響應。

3、如果總目標市場很龐大的話企業就更加可擴

如果市場太小的話顯然是不可能令企業達到顯著發展的。紅杉資本的聯合創始人Don Valentine曾經說過:“我們一直都關注於市場——市場的規模、市場動態、競爭的本質——因為我們的目標一直都是做出大公司。如果你不去進攻大市場,結伴上不大可能做出大公司。”在初創企業的融資演講稿裏麵風投家幾乎都會看到的一張片子就是可達市場的片子。這往往會以餅圖的形式出現,用這塊“蛋糕”來描繪總可達市場(TAM)規模,來說明公司隻用占據該市場的一小塊就能取得成功。比方說,下麵是一家叫做Artsy的公司說明所做業務的TAM的例子:

“盡管全球藝術資產規模預計達到了3萬億美元,但每年的交易額隻有440億美元——因為高昂的交易成本,漫長的收貨間隔,以及定價和估值有限的透明度,隻有不到2%的合格買家參與到市場當中。” Artsy將會把這最後一塊重要的消費者品類搬到網上,從而大幅擴大全球的藝術市場規模。我們期盼著在自己努力下把更大連接更緊密的藝術市場變成現實。據The European Fine Art Foundation統計,目前每年的全球藝術市場估值約為440億美元,其中2016年有37.5億美元的交易是在網上進行的,這個數字比2015年漲了約15個百分點。

4、可擴張企業創建產品及/或服務的平均成本會隨著產出(經濟規模)增加而下降。

當某產品或服務的規模提升相關的每單元平均成本下降時,我們說就有了供應側的規模經濟。摩根大通的Jamie Dimon說,如果我們沒有規模經濟,“那就跟飲血茹毛住帳篷的生活無異。”規模經濟一直都很重要,但在最近十幾年規模經濟及其影響就相當於類固醇一樣的東西。Erik Brynjolfsson解釋了這一現象:“技術使得不同機構相互協調互動更容易,這些機構不必成為一家公司的一部分。他們獲得了規模的好處,同時又避免了規模的慣性。”

通過將擴張性的屬性進行分類我們還可以進一步加深對擴張性的理解。風投家Alex Taussig是這樣表述擴張性的財務屬性的:“可擴張的企業是帶運營杠杆的企業。簡而言之,如果你運營成本(銷售、營銷、管理、研發等成本)的增長率跟收入增長率一樣的話,那你的企業是沒有擴張性的。反之,如果新增收入需要的運營成本相對較小,新增運營成本也相對較少的話,那祝賀你,……你的企業是具備擴張性的!”

5、可擴張企業需要更少人參與運營

Mike Maples則是這麼描述擴張性的運營方麵的:

公司的力量應該跟技術負債或者管理負債有關。技術負債就有點像是一旦你在技術方麵做出了短期的、權宜之計的決策時隨後摘要付出某種代價。也許是為了及時交付某樣東西,你必須偷工減料,架構也不像過去那麼優雅,或者隻是對細節的關注以及bug修補不像過去那麼好。所以技術負債就有點像把必須解決的事情推遲到後麵去做,但這樣會導致成本和時間的增加。管理負債也是一樣,但主要是是指管理體係沒有到位。如果你的管理負債過高,如果公司開始起色並且做得的確好的話,你就沒有跟機會擴張相匹配的內部能力和必要手段去進行擴張。

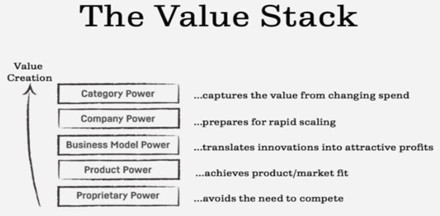

Maples用了這一辦法來審視前麵所述的商業機會:

一個由不同力量組成的價值棧

Fred Wilson是這樣描述促進運營可擴性所需的一些工作的:“投資於管理方麵意味著要建立溝通體係,業務流程,反饋以及日常活動,從而使得你可以盡可能高效地擴張企業和團隊。”

不可擴企業的典型例子是谘詢公司,因為這類公司要想發展必須雇傭更多具備相同技能和能力的人。Alex Taussig寫道:“麥肯錫是企業美國最偉大的谘詢機構和品牌之一。但是它沒法擴張。拋開它的出版業務不談。麥肯錫需要增加顧問,而且幾乎是一對一的節奏才能增加收入。”建立新的谘詢公司既耗時又昂貴,而且那些顧問往往會離開自己做或者加入新公司。

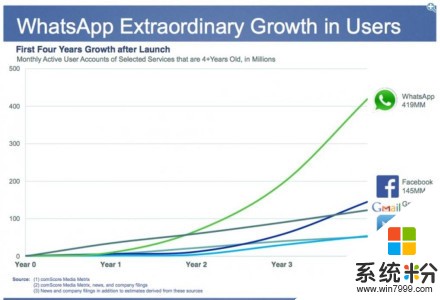

其他的企業擴張得很好。如果想找軟件驅動型公司在隻有少數人的情況迅速取得巨大成功的事例,再也沒有比聊天應用Whatsapp更具代表性的例子了,這家公司以218億美元賣給Facebook可是出了名的。而且這家公司2009年才成立,2014年就賣了出去。《連線》雜誌指出:“Whatsapp故事的眾多迷人情節之一是它用如此小的一支團隊實現了如此龐大的規模。當這家公司被Facebook收購時,它隻有35名工程師,而用戶卻超過了10億。”Whatsapp采用的新型編程方法讓公司以之前不可能實現的速度進行擴張。WhatsApp、Skype、Line以及微信現在統治著聊天領域,為消費者節省了數十億美元的開支。

6、能把流通票據做成正從而建立低成本資金來源的企業更可擴張

Bill Gurley和Jane Hodges在1998年的一篇經典文章是這樣解釋戴爾的戰略的:

從企業的角度來說,最好的適合度指標是投資資本回報率(ROIC)。這一指標最重要是因為從長遠看,資金回流向ROCI高的投資機會。另一方麵,低效的公司最終會缺乏生存所需的現金。要想理解技術已經變得如何的不可或缺,你必須遵循投資資本回報的數學原理。要想算出ROIC,你得在計算利息和稅費之前用EBIT,或者收入除以投資資金。現在我們用分子和分母除以年銷售。這相當於用營業毛利乘以資金周轉率來表示ROIC。換句話說,這兩個要素定義了一家公司的適應度是的價格和成本之間有高價差的收費能力,以及從一小部分投資產生銷售的能力……那些缺乏競爭性信息技術的公司會有大麻煩。這就好比是一位拿著木拍的40歲選手想要拿溫布爾登網球賽冠軍一樣。他們的商業模式在經濟上不在可持續。像戴爾那樣的公司已經到達商業演進的新階段——負營運資本。他們在必須獲取部件或者花錢之前就從客戶身上籌到錢了。這一現象使得這些公司不用籌錢也能發展,即便日常盈利率為0。

Gurley在另一篇文章詳細解釋了戴爾的優勢:“戴爾不可思議的5天庫存期使得它度過部件價格下挫比業界任何人都要快。但也許戴爾商業優勢的獨特之處在於它的負資金周轉周期。因為它隻保留5天的存貨,把應收賬款做到30天,而應付款又推到了59天,所以戴爾模式是可以創收的——哪怕公司準備要報告沒有利潤。”

Justin Fox進一步解釋了其財務效益:

如果你有一項業務客戶付款很快,存貨管理得很好,你又可以從容付款給供應商的話,你的自由現金流就能一直為正,哪怕你的淨收入不是。這正是貝索斯和他的同事過去10年在Amazon做的那種生意。據我這方麵的導師,哈佛商學院金融學教授Mihir Desai的說法,衡量一家公司現金產生能力的關鍵指標是資金周轉周期,也就是存貨天數加上應收賬款周轉天數(客戶付款給你需要多長時間),減去應付供應商的賬款周轉天數。像沃爾瑪和Costco這樣超級高效的零售商可以把他們的CCC(資金周轉周期)降到個位數。這非常令人印象深刻。但Amazon去年把CCC做到了負的30.6天。

7、擴張性好的企業議價能力很高,所以毛利和利潤都很高

巴菲特認為:“評估一家企業唯一最重要的決定是議價能力。如果你有能力提價也不會被競爭對手搶走生意的話,那你的就是非常好的生意。如果你在把價格提高10%之前必須有個禱告環節的話,那你的業務一定是很恐怖的。”查理·芒格也有類似的觀點:

有些生意你在人生中會見識幾次,這些生意裏,隨便找個人當經理都能大幅提高利潤,隻需要提高商品價格 --- 但是他們又沒有這麼做。所以他們有很多未開發的定價權。這些生意是最不需要動腦子的。迪士尼發現他們不管怎麼提價,入場率都是那麼高。所以艾斯納和威爾斯(迪士尼CEO)的“傑出表現”很大部分來源於給迪士尼樂園門票提價或者給迪士尼的動畫提價。在我們這兒,巴菲特和我給See's糖果提價的速度比別人都更快一些。另外,當然了,我們也投資了可口可樂,可口可樂也是有很多未開發的定價權的。而且可口可樂還有一個很棒的管理層,所以他們的CEO可以做許多提價以外的事情。這很完美。

今天哪些公司是由議價能力的呢?Facebook會是例子之一。最近一個季度Facebook廣告的價格的平均增速創下了24%的新高。是什麼推動了議價能力呢?就是我在那篇有關邁克爾·波特的文章中提到的可持續的競爭優勢。

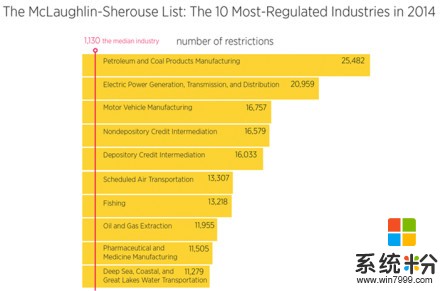

8、如果存在的監管和法律障礙更少的話企業的擴張性就更好

一些企業需要一道道的批準和學科才能增長收入和利潤,這樣的話擴張性就不是很好。監管越嚴厲的業務越難以擴張。我經曆過的一個被高度管製的業務是通信衛星。你不僅要拿到發射衛星的許可,還得得到監管者的同意才能在軌道上占個位置。還有你還需要無線頻譜資源才能建立通信鏈路,作為通信提供商也要得到許可。

很多其他行業的業務裏麵都有一部分高度管製內容。壞消息是所做的事情會受到大量管製影響的業務是很難進入且很花錢的。好消息也是一樣,因為這種困難可以製造準入門檻。

9、如果產品及/或服務分發簡單且便宜的話(如果是在線以數字化的形式交付的話就更好了),則產品擴張性更好

像Whatsapp這樣的服務的采用速度在商業史上是空前的。因為該應用數字化的交付成本是很微小的。大家是在已經已經付費的設備上接收該產品。當企業具備類似Whatsapp這樣的屬性時結果是非常顯著的:

Chris Dixon曾經說過,在應用的采用速度方麵一個程序員取得比Whatsapp更大的成就隻是時間問題。現在,一個人比以往任何時候都更有能力僅憑一己之力以重大方式改變世界,因為他們現在可以利用在網上學到的技術,在便宜的機器上開發軟件,在雲端訪問第三方數據中心,利用全球網絡去交付服務。好消息是做生意的準入門檻正在消失。壞消息也是做生意的門檻正在消失。

10、擴張性好的企業維護和支持成本低

許多現代軟件應用都可以用自動化的方式提供支撐,這使得銷貨成本(COGS)可以顯著降低,毛利因而非常有吸引力。我在我的一篇有關定價和毛利的博客文章中寫過這一現象。雲計算急劇降低了創立初創企業的成本。好消息是實施新業務實驗比以往任何時候都要便宜,壞消息是有越來越多的人和公司在進行這些實驗。

11、擴張性好的企業客戶留存率非常高(流失率低)

我寫過一篇有關客戶流失率的文章,由於這篇文章已經有點曆史了,所以在這裏我不想講太多。企業之所以有擴張性是因為服務粘性強,因此不會遇到太大的客戶流失問題。每一家企業都會有客戶流失,但有的流失情況要比別人少。最好的企業理解客戶留存的價值,因此會有有效的手段去把流失的影響控製在可管理的範圍內。

12、擴張性好的企業網絡效應很強,當客戶數增長時產品或者服務的價值也會水漲船高

我也寫過一篇有關網絡效應的文章,這裏就不再多講了。

在給出最後結論之前我再補充一點。投資者在評估一家企業的財務前景時應該同時考慮供給側和需求側的擴張性。供給側的擴張性關心的是企業在發展起來時更高效利用資本、人力和資源的能力。關心供給側可擴性的經理正在致力於優化流程從而使得利潤最大化。Sangeet Paul Choudary寫道:

優化牽涉到建立可重複的流程,這個流程應該能夠以很高的成本效益不斷重複來發展業務。擴張的兩點關鍵是:

A)可重複性

B)高成本效益

許多經管教育都聚焦在優化這些流程的策略上麵。比方說IT外包公司會圍繞這人力這個變量來優化流程,實現擴張性。製造商則必須優化采購、生產以及分銷的流程。

而需求側的擴張性(也就是網絡效應)則可以通過建構客戶跟產品以及產品的其他用戶的交互方式來實現。

當某種格式或者係統的“價值”要取決於用戶數時就產生了網絡效應。這些效應可以是積極的(比方說電話網絡),也可以是消極的(比方說擁塞)。可以是直接的(使用量增加會導致對用戶的價值直接增加,比如電話),也可以是間接的(使用量促進了了互補商品生產,比如移動手機就是這樣)。

投資者都想找具備網絡效應的企業,因為它的特質可以幫助自己建立針對競爭對手的準入門檻。

編譯組出品。編輯:郝鵬程

相關資訊

最新熱門應用

芝麻交易所最新版本

其它軟件223.89MB

下載

bione數字貨幣交易所5.1.9最新版

其它軟件49.33M

下載

zb交易所手機app

其它軟件225.08MB

下載

ght交易平台

其它軟件168.21M

下載

芝麻交易所ios蘋果版

其它軟件223.89MB

下載

zt交易所包

其它軟件273.2 MB

下載

ubcoin交易所官網

其它軟件18.21MB

下載

mxc官方交易平台app

其它軟件84.30MB

下載

鏈易交易平台app

其它軟件72.70MB

下載

mxc交易所app

其它軟件98.2MB

下載