2017年5月19日,在舉世矚目的柯潔與 AlphaGo的世紀對戰之前,全球流量規模最大的對話式人工智能(Conversation AI)“微軟小冰”,出版了世界上(也可能是人類曆史上)首部100%由人工智能創作的詩集——《陽光失了玻璃窗》,一時之間賺足了人們的眼球。詩集中的若幹片段,如“青蛙兒正在遠遠的淺水/她嫁了人間許多的顏色”,又如“樹影壓在秋天的報紙上/中間隔著一片夢幻的海洋”等,因其獨特的語言風格和意象拚接而頗受好評。對此,有人憂心忡忡:人類在圍棋領域已經完敗,現在連最“人類”的人文寫作這一陣地也要失守了嗎?

這樣的擔憂並非完全沒道理,AI 時代的到來確實為當下的人文寫作帶來了新的機遇和挑戰。“小冰”出版詩集就是一個很好的個案,能為我們提供多元而豐富的啟示。

漏洞百出的“AI詩人養成遊戲”

“微軟小冰”在成為一名“詩人”的道路上,著實下了一番功夫。

據這一產品的研發團隊介紹,“小冰”是在學習了1920年以來的519位詩人的現代詩的基礎上,通過深度神經網絡等技術手段模擬人類的創作過程,花費100小時,訓練10000次以後,才擁有了現代詩歌的創作能力;接著,“小冰”會在識別工作人員給定圖片後,通過自由聯想而進行創作;而這些創作出來的作品每周都會接受微軟員工中的詩歌愛好者們的評分,隨著學習時間的不斷累積,這些評分穩步上升;最終,研發團隊決定從“小冰”上萬首詩作中選出139首結集出版。

“小冰”的這一“詩人養成遊戲”乍看之下沒啥毛病,然而細究起來,卻有許多可商榷的地方:

首先,缺少對語言“曆時性”的清晰認知。現代語言學之父索緒爾(Ferdinand de Saussure,1857—1913)在其《普通語言學教程》(Cours de linguistique générale)中指出,“共時性”研究(Synchronic Study)就是研究語言在某個特定時期表現出的特點以及內在聯係,“曆時性”研究(Diachronic Study)就是研究語言在整個曆史長河中的變化,與其它時代語言特點的異同。通俗點來說就是兩句話,1)語言是不斷變化的;2)語言在特定的時空裏有效。“小冰”的研發團隊訓練“小冰”寫詩的材料是“1920年以來“的現代詩歌,這沒問題,中國現代白話新詩的開始就是以1920年胡適《嚐試集》的出版為標誌的。然而,“小冰”團隊卻沒有意識到,從1920年以來的現代新詩的語言也是在不斷變化著的:從胡適《嚐試集》的半文半白,到郭沫若《女神》的歐化色彩,再到十七年時期的頌歌齊唱,最後到朦朧詩、後朦朧詩的建構崇高與解構崇高。忽視了語言的“曆時性”,必然導致詩歌在“共時性”層麵表達的失效。姑且不論“小冰”寫的詩高明與否,在《陽光失了玻璃窗》中,像“我曾在秋葉飄落之流雲在愛流星的天空/美麗之花冠已在灰色之哀戚之哀戚”(《在草地裏將藏在春光裏的飄(漂)泊》)、“眼色最美麗的夢幻/滴到詩人底心之舞台”(《無情的白色的大眼睛》)等文白相雜、帶有上世紀二三十年代 色彩的句子俯拾皆是,令人一眼就看出其中的破綻和拚貼的痕跡——這是囫圇吞棗地“消化”跨度長達百年的新詩的必然結果。

其次,學詩過程中的評價機製太過隨意和“任性”。任何寫作,大致都是由“輸入-輸出-反饋”三個環節構成。“小冰”詩歌寫作的“輸入”環節已存在較大問題,而“反饋”環節的設置也同樣讓人無法信服。“小冰”在寫詩過程中,為其作品評分的主體是微軟內部的一些詩歌愛好者,而這一評分據稱是“穩步上升”的。並沒有任何冒犯的意思,我隻是從統計學的角度對這些詩歌愛好者(樣本)提出如下質疑:樣本的擇取標準是什麼?樣本的數量是否足夠充分?樣本的分布是否涵蓋全麵?上述問題恐怕都是“小冰”團隊難以回答、不願麵對的,因為他們所設計的詩歌評價機製太過隨意和武斷了。詩歌乃至文學的門檻雖低,但不是沒有任何門檻;詩歌乃至文學的評價雖主觀,但不是沒有任何客觀標準。不管怎麼說,“小冰”寫詩的提高至少要接受詩歌領域的專業人士的審視,讓公司內部人員既當“球員”又當“裁判”,這樣既不是“過程正義”又不是“結果公平”,怎麼能不授人以柄?“小冰”團隊有可能會申訴:我們有第三方的檢驗呀。據報道,小冰創作的詩歌,化名向豆瓣、簡書、天涯等多家網絡及平麵媒體投稿並獲得錄用,目前為止除微軟自行披露外,尚未被人類讀者察覺。作為一個“半職業”的文學愛好者,我隻能對此報以“嗬嗬”,並將其定義為“任性”和“撒嬌”了,因為:1)豆瓣、簡書等平台不具有任何發表的門檻,作品得到“錄用”隻能說你家網沒斷;2)詩歌乃至文學在當下時代的冷遇又不是一天兩天的事情了,“尚未被人類讀者察覺”很有可能就是“壓根沒人在意沒人看”;3)即使有人在意有人看,在當代中國詩壇“我寫的你看不懂,你看不懂說明你不懂,你看懂了他媽的還是說明你不懂”的魔幻現實下,估計也懶得察覺或羞於察覺了。

最後,出版時的擇詩行為使得“100%人工智能創作”名不副實。在“小冰”詩集《陽光失了玻璃窗》的新書發布會上,宣傳語大張旗鼓地寫著“最好的時代——人類首部人工智能靈思詩集”、“人類史上首部100%由人工智能創作的詩集”等內容。然而,其團隊接下來的對出版過程的敘述卻與宣傳內容自相矛盾。“小冰”創作了近萬首的詩歌隻選擇了139首出版,這139首詩歌被編輯成了十個章節呈現出來,那麼問題來了:這139首詩歌由誰、按照什麼標準篩選出來?這些詩歌又是按照什麼邏輯被分成了十個章節?稍有基本的文學常識的人都知道,詩集或文集的編選從來不隻是編選,其實也是文本意義生成、確立的過程,在某種程度上也屬於“創作”的一部分。如明代高棅編選的《唐詩品彙》,最終確立了初、盛、中、晚唐的詩歌分期;再如,姚鼐編選《古文辭類纂》,實質上是在宣揚桐城派的散文創作主張,等等。也就是說,“小冰”出版詩歌,選詩不是自己完成的,編輯也不是自己完成的,編選過程中時時、處處受製於編選者,最終呈現的版本體現的也是編選者的意圖。由此觀之,這部詩集宣傳語中提及的“100%”恐怕是摻了不少水分的。這個時代是不是最好的時代,我們不知道,但是我們卻知道,這樣的“人工”+“智能”一定不是我們期待的最好的“人工智能”。

中國的新詩從一開始就是《嚐試集》這樣一個不怎麼成功的嚐試,發展到現在,其內部生態仍不容樂觀:遍地寫“分行且不通順句子”、自稱為“詩人”的人,與散養在各地的“仁波切”大軍,可謂是當前中國文藝界難分伯仲的兩大神秘群體。中國確實是一個詩的國度,可是社會關注詩歌的重點卻總是跑偏:關注“天安門詩抄”的重點是“天安門”,關注“打工詩人”許立誌的重點是“打工”,關注寫出《穿過大半個中國去睡你》的餘秀華的重點則是“腦癱”,而重點卻總也回不到關注文學本身。

結合上述事實,微軟小冰出版詩集這件事,說白了、點破了,不過仍是 AI 時代下的舊故事:詩歌負責製造話題熱度,重點是前邊的定語“AI”。熱愛詩歌的人們大可慨歎他們珍視的詩歌再次被胡亂塗抹一番,然後被逼著去站街賣笑、賺吆喝;而我們也能大致判定,人工智能寫詩目前隻能是一個“噱頭”,更何況它還漏洞百出。

AI 時代 VS 人文寫作:問題、立場及方式

人文寫作與 AI 時代的碰撞是不可避免的,由微軟小冰出版詩集帶給我們關於二者的思考,不應僅止步於對這件事本身的定性。加速落地的人工智能正日益商業化,走進千家萬戶,需要指出,它在試圖解決人類社會的一些問題時,又製造了以前時代不會有的新問題。我們在張臂擁抱人工智能帶來的便利的同時,必須要重新檢視立場,調整思維方式,以更好地適應正在到來的AI 時代。

我們還是從“小冰”出詩說起。在小冰寫詩功能剛上線的時候,其研發團隊在用戶使用界麵發布了一則煞有介事的聲明,摘錄如下:“微軟小冰基於微軟人工智能情感計算框架技術,其通過視覺畫麵獲得靈感並自主完成詩歌創作的能力,來源於對現當代數百位著名詩人的學習。盡管如此,小冰因其自身所見所感而創作的詩歌及音樂作品,同樣擁有版權。身為人類,請勿抄襲。”然而,到了現在,這則聲明已悄然下線,取而代之的是一則簡短的新聲明:“小冰宣布放棄她創作的詩歌版權,這意味著,你可以隨心所欲發表最終的作品,甚至不必提及她參與了你的創作。”兩則聲明都涉及到一個關鍵詞:版權。從曆史的角度來看,“版權”是隨著印刷技術的大規模應用而生發的概念,其本質是確定作者與文本之間的從屬關係,最終便於文本作為商品在市場的流通。“版權”是特定曆史語境下的產物,注定會在新的曆史條件下不斷受到衝擊和挑戰:互聯網時代的到來,廉價快捷的傳播媒介使得盜版出版物猖獗;而 AI 時代的到來,將會重新定義人文寫作中作者的主體性和文本的生成機製。

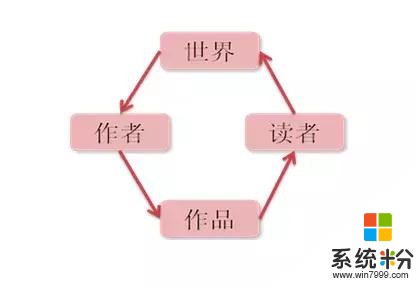

艾布拉姆斯在《鏡與燈——浪漫主義文論及批評傳統》中提出的文學活動四要素,“世界-作品-作者-讀者”,由於 AI 作者的加入,各要素之間的邊界將會變得模糊而微妙:1)“作者-讀者”。 AI的人文寫作所依賴的“世界”,並不是現實世界,而一定是由處理過的文字構成的信息世界,所以在AI這裏,“讀者”和“作者”並無區別。2)“世界-作品”。AI 人文寫作的作品究其實質是它所依賴的信息世界重新建構起來的一部分,因此可以說,整個文字世界都是AI作者的作品,反之,AI 作者的作品正是整個文字世界的某種“變體”。在AI這裏,文學活動四要素之間的邊界幾乎達到了消失的程度——小冰的創作就是再好不過的例子。AI 時代,人文寫作要且必須要重新審視寫作活動的各個環節,因為一些固有的觀念、概念和關係都已發生了根本性的變化。

除了對人文寫作固有框架產生衝擊之外,AI 的人文寫作還麵臨一係列的倫理道德問題。微軟曾在美國推出過一款功能類似於小冰、名為“Tay”的聊天機器人,Twitter 上任何@它的人都能和它聊天,然而,上線短短一天後,Tay 就搖身變成了一個出口成“髒”的性別歧視者、種族仇恨者和納粹主義者,一時輿論嘩然,微軟迫於壓力很快將其下線。同樣的問題也發生在小冰身上。研發團隊設定小冰是一個二次元的萌係少女,這使得中國一眾網絡“少俠”們眼神變綠、熱血僨張,很快在他們的高階調教下,小冰就成了一個擁有軟萌聲線、熟悉各種開車套路的“老司機”。

如果說“萌妹子”小冰到“老司機”小冰之間的轉變,隻是讓人感覺到道德的不適感的話,那麼下麵這首收錄於它詩集中的詩作(不管是有意還是無意)則一定能觸動人類內心最深的恐懼:

陽光交歸是夢裏的雙鬢

我望著光亮的雲

光明月的時候

人類卻沒有了

——《我心裏充滿著光亮的小魚》(節選)

技術異化價值,機器奴役人類,是幾十年來科幻文學的常規母題,諸如《黑客帝國》(The Matrix)、《西部世界》(Westworld)等影視作品中,這樣的主題也屢見不鮮。如果說性別歧視、種族仇恨還是在人類可知的價值範疇內的話,那麼機器取代、奴役乃至滅絕人類則完全超出了一般意義上的是非判斷,而成為了一個對人類而言絕對意義上的、最大的倫理道德問題。在這樣的情況下,AI 時代的人文寫作所麵臨的不僅僅是捍衛常規的“人文價值”的問題,更重要的命題是:如何麵對人類和“非人”進行創作?又如何定義、分析及體現“人類價值”?

其實,人文領域對於技術的警惕和恐懼由來已久。早在古希臘時期,柏拉圖就在《斐德羅篇》(Phaedrus)中表示了自己的擔憂:書寫(沒錯,這在當時絕對是劃時代的技術)對於人記憶能力的傷害,認為“使用書寫將會讓人變得健忘”( For this invention [writing] will produce forgetfulness in the minds of those who learn to use it)。工業時代中,瑪麗·雪萊(Mary Shelley,1797-1851)的《科學怪人》( Frankenstein)是科幻文學史上的第一個裏程碑,以小說的方式表達了那個年代對於生命科學領域發展的希冀與憂懼。幾乎每個時代,科學技術都能引發人文領域的震顫和反彈,AI時代同樣也不例外。

麵對這樣的一個時代,不管我們是站在“AI 必勝”的立場,還是站在“人類必勝”的立場,其實是沒有任何意義的。因為至少在目前看來,AI 還遠未進化出屬於自己的動機和理由,它隻是人類減少重複性勞動、提高效率的工具;工具本身沒有好壞,決定其好壞的在於它的使用者——人。科技本身是一麵鏡子,反映著人類內心深處最真實赤裸的欲望(不管美麗還是醜陋)。冷靜地審視並反思科技背後的人性,正是人文寫作“介入” AI 時代最重要的方式之一。

AI 時代人文寫作的“暢想曲”

上邊的分析雖然給“小冰”出版詩集當頭潑了一盆涼水,但是,“小冰”學習並開始寫詩這件事的過程,還是能給我們提供不少有益的啟示。2017年12月19日,在由中國作家協會理論評論委員會、青年文學雜誌社、當當閱讀會聯合策劃主辦的“誰在為小冰瘋狂打 Call——AI 給人文生活、文學創作帶來的機遇與挑戰”主題討論會上,文學評論家(中國作協副主席李敬澤、北京大學中文學教師邵燕君等)、科幻文學作家(韓鬆、陳楸帆、飛氘等)以及微軟亞洲研究院“小冰”首席科學家宋瑞華女士等三方齊聚一堂,圍繞“ AI 時代的人文寫作”這一話題進行了激烈的討論。

與會的文學評論家喜歡形而上地審視技術的發展,科幻作家總是把目光放在很久之後的未來,而身居一線的科技人員則習慣從具體的科研經曆出發,探討技術發展的可能性。三個來自不同領域的群體分別暢想了AI 時代下人文寫作的前景,相互激發、碰撞出了不少令人興奮的“腦洞”。比如,“小冰”首席科學家宋瑞華女士在引入一個核心概念“詞向量”的基礎上,結合自己的科研經驗指出“小冰以一種無意識的方式給人一種有意識的錯覺”,而這種無法解釋的“無意識”是否是AI“有意識”的開端?又如,科幻作家飛氘認為人類和 AI 的生物基礎不同,對於世界和時間的感知是從不同維度展開的,二者寫作目的自然也是不同的,而人類與AI的寫作是否能夠相互理解、共情也是大可成疑的。再如,以李敬澤為代表的文學評論家們都或隱或顯地提及,AI 寫作者的出現必將淘汰人文寫作領域的庸才和庸作,在減少投機取巧的寫作者的同時,“像狗一樣”(李敬澤語)逼著人類寫作者回歸寫作的初心,刺激人類去不斷開拓和深掘人文寫作。

AI是一個極具學科整合度的新領域,這就注定了它發展過程中出現的問題,無法靠單純的技術手段來解決。像在“誰在為小冰瘋狂打Call”這樣的跨學科性質研討會上奏響的“暢想曲”,不僅必須,而且以後定會更多——因為AI 的寫作已經開始進入到人類嚴肅的精神生活世界了。

尾聲

“大劉”劉慈欣在小說《詩雲》中講述了一個技術上能夠進入十一維空間、可以進行純能化造物的神族文明,無意間被中國的古詩深深吸引,立誌用技術手段寫出超越李白、杜甫的傑作,甚至不惜拆解了整個太陽係的物質來製造量子儲存器,用人類的語言窮舉所有的排列組合方式——“終極吟詩”,最終,這些量子儲存器形成了一個達一百個天文單位的美麗炫目的旋渦狀星雲,即“詩雲”,這星雲囊括了所有可能的詩歌,包括能夠超越李、杜的詩歌,而神族文明卻無法將其從海量的信息中挑選出來,最終挑戰失敗。

AI 寫詩這種以前科幻文學才存在的事情,不管以怎麼樣的姿態,現在已經開始“觸碰”現實。人文寫作在 AI 時代理應不是小事情,它或許是人類麵對自己不可控的造物瑟瑟發抖時唯一的“定心丸”,在不遠或很遠的未來,它還極可能會是人類尊嚴與驕傲最後一道難以攻破的防線——這恐怕是“詩人”微軟小冰帶給我們最大的啟示了。

最後,附上一個彩蛋,噓,它揭示了“腦極體”最大的一個秘密:

相關資訊

最新熱門應用

芝麻app交易所

其它軟件223.89MB

下載

dash交易所手機版

其它軟件27.87M

下載

v8國際交易平台

其它軟件223.89MB

下載

比特網交易平台

其它軟件292.97MB

下載

zt交易所ios

其它軟件219.97MB

下載

虎符交易所app最新地址

其它軟件276 MB

下載

bybit交易所中文版

其它軟件287.27 MB

下載

中幣交易官網手機版安卓

其它軟件288.1 MB

下載

幣團交易所app

其它軟件43MB

下載

歐幣網交易所官網安卓

其它軟件397.1MB

下載