刷新:重新發現商業與未來

本書簡介

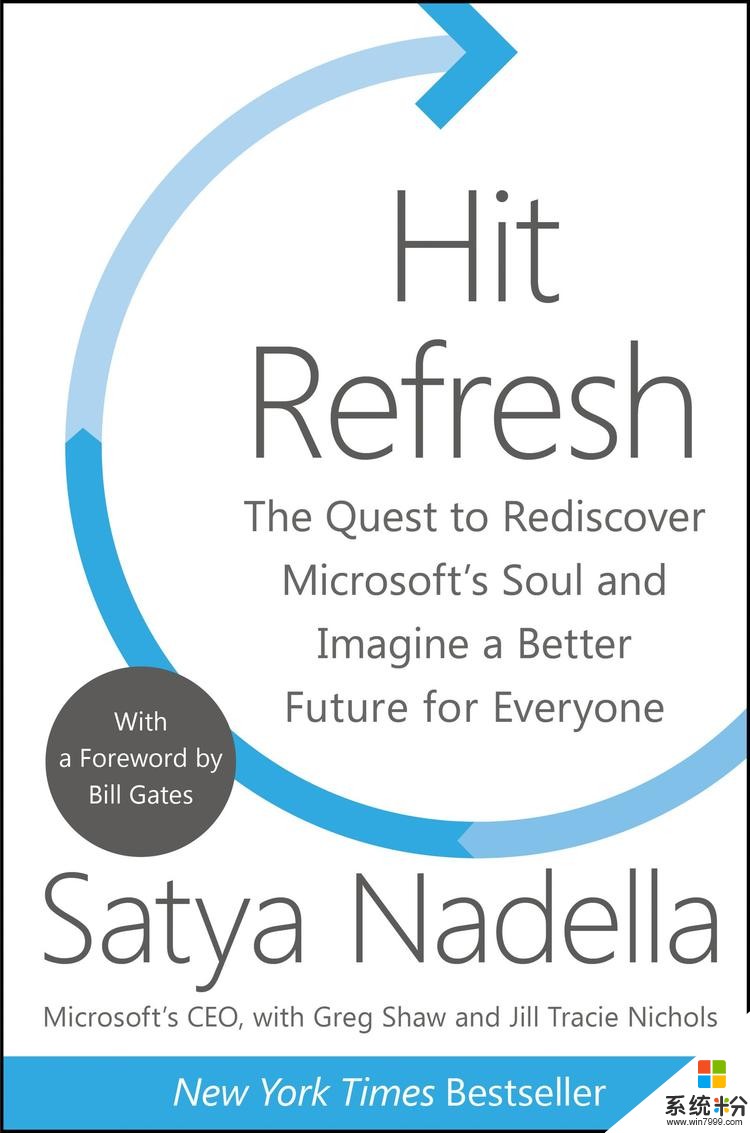

自薩提亞·納德拉2014年接任首席執行官以來,微軟的市值翻番,超過了互聯網泡沫以來的高點。《刷新》全景回顧了薩提亞的變革路徑,如在硬件Surface電腦上的投入,在混合現實、人工智能和量子計算三大領域的戰略布局等;係統總結了他的核心管理思想,即任何組織和個人,達到某個臨界點時,都需要自我刷新。為了迎接智能時代的挑戰,他提出自我刷新的三個關鍵步驟:擁抱同理心,培養“無所不學”的求知欲,以及建立成長型思維。

作者簡介:

薩提亞·納德拉(Satya Nadella):微軟 CEO ,自 2014 年上任以來,帶領微軟積極轉型,三年時間使微軟市值翻番,增加 3000 億美元,達到 17 年以來的高點。

1992 年加入微軟,曾先後領導過微軟企業部門和消費業務部門,親手打造了全世界受歡迎的搜索引擎必應等明星產品。

納德拉出生於印度的海得拉巴,現居美國華盛頓的貝爾維尤。他持有電機工程學士學位,以及計算機科學與企業管理碩士學位,已婚,育有三個子女。業餘時間,納德拉喜歡讀詩和追蹤板球動態。

書籍摘錄:

07 信任等式(節選)

數字時代永恒的價值觀:隱私、安全和言論自由

無論如何,在英語和梵語中,信任和很多詞一樣,是一張文氏圖,有很多相互重疊的意思。對我來說,無論在哪種語境下,信任都是一項神聖的義務。

作為一名計算機工程師,我發現,根據我們在寫計算機程序時會用到的架構和算法來表達複雜的觀點和概念很有用。我們要寫些什麼指令,才能生成信任?當然,不存在這樣一個能產生這種人文結果的數學等式。但如果有,它可能是這樣的:

同理心+共同的價值觀+安全可靠=信任

2016年,在我們正在為收購領英而進行談判時,他們的首席執行官傑夫·韋納轉向我說:“在時間的流逝中保持一致就是信任。”這個等式也許更好。

要注意的是,在我列的那個信任等式中,處在第一位的是同理心。不管你是一家設計產品的公司,還是一個設計政策的立法者,首先都必須對民眾和他們的需求有共鳴。如果不能反映人們的生活和現實,一切產品或政策都是徒勞。而要反映人們的生活和現實,則要求產品或政策的設計者真正了解和尊重相關價值觀和經曆,它們是這些現實的基礎。因此,在開發能夠贏得人們信任的產品或政策時,同理心是一個至關重要的因素。

接下來,如果希望在公司與客戶或合作夥伴,或是政策製定者與受政策影響的人之間建立持久的信任基礎,我們需要有共同的價值觀,比如保持一致、公正和多元。我們是否把安全可靠放在了第一位,並確保那些生活受我們影響的人天天都能夠體驗這些品質?如果是,我們就會隨著時間的推移建立起信任。而信任反過來又讓人和機構具備去經曆、探索、試驗和表達的信心。在當今的數字世界,信任意味著一切。

2002 年,比爾·蓋茨在發送給微軟員工的一份備忘錄中表達了可信計算比其他任何工作內容都更重要的觀點。他斷言:“如果不這麼做,人們就不願,或者說無法利用我們所做的其他所有偉大的工作。”信任不僅僅是握一下手。它是數字服務的使用者和這些服務的供應商之間的協議與紐帶,讓我們能夠享受生活、有效率、學習、探索、表達、創造和增長見識。我們和朋友玩遊戲、存儲機密文件、搜索非常私人的東西、創業、教育孩子,以及與人聯絡,所有這些都可以通過公共網絡進行。這些技術創造了新的機遇,開啟了新的世界,讓世界各地誌趣相投、心懷善意的人一起交流、合作、學習、創造和分享成為可能。但它們的另一麵也是真實存在的。有人想做壞事,還有人在網上策劃攻擊、盜竊、辱罵、橫行霸道、撒謊和剝削。信任至關重要,也極其容易受多種力量的影響。

我是這麼認為的:好與壞都是連續呈現的,不僅僅是在家、街道和戰場等實際空間裏,還在包括網絡空間在內的不那麼明顯的空間裏。我們生活在一個被戴維·格倫恩特爾稱為“鏡像世界”的時代:現實世界映照在數據累積並且越來越重要的網絡世界中。我們的數據有多大?所謂的大數據—存儲和分析都在雲端進行的信息—將在2018年達到400萬億GB(吉字節)。為了說明這個數量多麼龐大,賓夕法尼亞大學的一名研究人員計算出,它是有史以來人類語言包含的信息量總和的10倍。這個數據量令人震驚。這些數據可能會被善用,也可能會被濫用,幾乎沒有限製。因此,網絡空間這個鏡像世界有著驚人的潛力,既可能行善,也可能作惡。

就像我們針對現實世界的道德、價值觀和法律在一代又一代人中形成和演變一樣,我們對網絡世界的認識和製定的規則也必須不斷發展。如果美國的執法人員希望獲得一份放在愛爾蘭某個辦公桌抽屜裏的文件,他們會向愛爾蘭執法機構求助。他們可能不會請求美國的法院沒收那份文件。如果政府官員需要得到某個上了鎖的保險箱的密碼,他們不會要求那款保險箱的製造商發明一種能夠打開所有保險箱的新工具。但我前麵提到的案件中就出現了這些不合邏輯,甚至可以說不公正的結果。我們需要謹慎、細心地製定網絡空間的交互原則,把建立和保護信任作為基本目標。

在整個曆史上,信任的經濟效益不亞於道德效益。美國為什麼創造了這麼多經濟機會和財富?曾獲諾貝爾獎的經濟學家道格拉斯·諾斯(Douglass North)研究過這個問題。他發現,僅憑科技創新不足以推動經濟取得成功,法院等公正地執行合約的法律工具必不可少。除此之外,還有什麼辦法能確保隨便某個軍閥般的人物不會搶走你的財產?區分現代人類和穴居人的是信任。

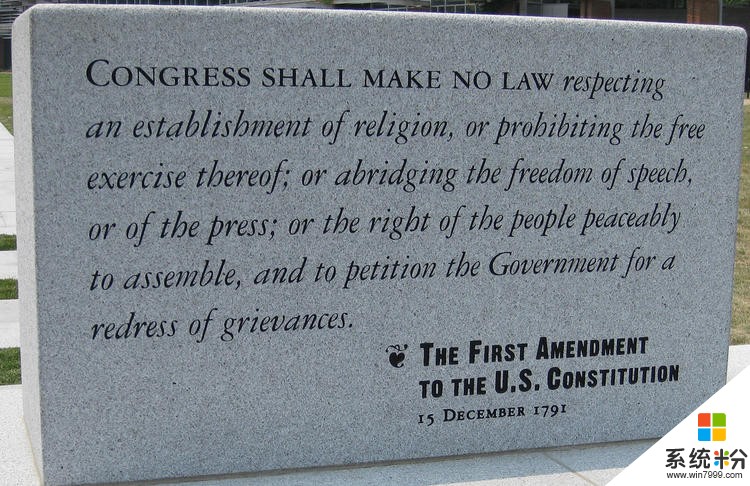

美國的開國元勳們知道這一點。他們界定了那些永恒的價值觀,這些價值觀從根本上鞏固了《第一修正案》(First Amendment)中的言論自由。現在,我們需要製定出數字出版法,通過加強而非破壞公民、機構和政府之間信任的方式來保護言論自由。同樣,保護美國人不接受不合理搜查和拘押的《第四修正案》(Fourth Amendment),也建立在永恒的價值觀上。這些價值觀必須得到維護,但麵對社會、政治、經濟和科技變革,執行法律必須不斷更新。

這種動態已經持續了數百年。 1776 年 7 月 3 日,來自馬薩諸塞州的大陸會議成員約翰·亞當斯(John Adams)從費城給妻子阿比蓋爾(Abigail)寫信,指出了被他視作美國革命根源的不滿:英方不合理的搜查和拘押。世世代代,殖民政府未經許可便挨家挨戶搜尋證據。後來,亞當斯對平衡個人自由與公共安全的熱情幫助影響了《第四修正案》的起草。多年後,在一樁涉及執法機構查封一部智能手機的案件中,首席大法官約翰·羅伯茨(John Roberts)在為美國最高法院寫的判決書中談到了開國元勳所處的現實世界,與我們今天的網絡世界之間的聯係:

我們的案件認識到,《第四修正案》是建國那一代人應對殖民時代飽受指責的“空白搜查令”和“協助令”的手段。“空白搜查令”和“協助令”允許英方人員肆無忌憚地在房屋裏到處翻找,搜尋犯罪活動的證據。對這類搜查的反對,實際上是革命本身背後的推動力量之一……現代手機(如今)不僅僅是另一項技術便利。因為包含的信息和可能會泄露的信息,它們對很多美國人來說裝著“生活的隱私”。

每一波技術變革都要求我們重申那些保護我們不受非法搜查和拘押的價值觀,並製定出保護它們的新辦法。本傑明·富蘭克林(Benjamin Franklin)創建的美國郵政(USPS)很快催生了郵政詐騙,以及打擊郵政詐騙的法律。電報催生了電信詐騙和竊聽,以及防止電信詐騙和竊聽的法律。今天的設備、雲和人工智能,既會被用來行善,也會被用來作惡。現在,輪到我們這一代用一種能夠提升整個社會的總體信任水平的方式,來設計預防和懲罰邪惡,同時鼓勵善行的法律和監管製度。

在思考保護美國人權法律的起源時,我好奇同樣曾是英國殖民地的印度,是如何處理同樣問題的。出版了《今日憲法》(The Constitution Today)和其他暢銷美國法律史著作的耶魯大學法學院教授阿希爾·裏德·阿馬爾(Akhil Reed Amar)在接受《時代》雜誌的采訪時說:“我的父母出生在還沒有分裂的印度。那時,統治印度的是君主和議會,但印度沒人讚同它們,就像美國的革命者一樣。如今,印度是一個 10 億人利用一部成文的憲法民主地管理自己的國家。”在這一方麵,這兩個國家的演變有很大的相似之處。

但美國和印度的經曆有什麼不同嗎?我向印度憲法學者阿倫·文加達馬(Arun Thiruvengadam)提出了這個問題。事實證明,在印度 1947 年剛從大不列顛獨立出來後的那段時間,的確存在對殖民政府普遍濫用刑事法律,包括那些限製言論自由和讓殖民政府能夠預防性地拘押印度人—通常無須任何理由,僅僅是懷疑對方從事反政府活動—的法律的大量怨恨。因此,和美國一樣,印度新憲法的製定者在他們的基本法中加入了權利和相關條款,尋求為防止未來出現這種濫用法律的現象提供保障。

然而,因為印度曆史學者至今仍在探究的複雜因素,保護個人自由的憲法條款不及起初要求的有力、全麵。因為各種各樣的原因,搜查和拘押條款沒有被特別重視,印度的權利法案中也沒有與美國《第四修正案》類似的法案。從那時起,隨著曆屆政府繼續利用舊有的殖民機製,被控政治犯罪的個人尋求借用包括《第四修正案》在內的美國憲法法律中的觀點。這些嚐試結果不一。這段曆史提醒我們,確保個人的自由向來並非易事,社會、文化和政治因素都可能在塑造被人們認為理所當然的權利中,發揮難以預料的作用。

曆史表明,公共安全與個人自由之間的對立,往往會在出現全國性危機時變得緊張。回顧過去,當歐洲的拿破侖戰爭威脅要把剛剛建國的美國卷入戰爭時,約翰·亞當斯總統簽署《外僑和煽動叛亂法案》(Alien and Sedition Acts),使其成為法律,增加了移民入境的難度,並授權政府關押可能危險的非公民。內戰期間,亞伯拉罕·林肯停止實施保護公民不受隨意逮捕和拘押的人身保護令。第二次世界大戰期間,被政府囚禁的日裔美國人除了民族淵源可疑外,沒有任何罪過。在衝突激烈的情勢下,鍾擺往往會偏向對安全的重視。當那個時刻過去之後,人們又希望回到更穩定的平衡狀態。

在努力解決今天的衝突時,我們可以從這些曆史教訓中吸取經驗。它們告訴我們,我們應該創造新的程序和法律,通過為及時訪問數據提供便利,同時確保個人的隱私得到適當的保護來促進公共信任。這不僅僅是我個人的論斷。每一年,微軟都會對全世界的客戶進行訪問調查。 2015 年,71%的受訪者認為當前對數據安全的法律保護不足,66%的人認為警方應取得搜查令或與之相當的文件,方能獲取個人電腦上存儲的個人信息。與此同時,超過70%的人認為他們存在雲端的信息享有和實體文件一樣的法律保護。在當前多變的法律環境下,這種想法可能是對的,也可能是錯的。

如今,不管是在美國、印度還是其他任何地方,我們都需要一種能促進有創造性地、自信地使用技術的監管環境。最大的問題是過時的法律,它們不適合解決諸如索尼被黑客入侵或聖貝納迪諾恐怖襲擊這樣的問題。在蘋果與聯邦調查局僵持期間,微軟的總法律顧問布拉德·史密斯去國會陳述了一個更重要的觀點,即我們有關數據隱私和安全的法律急需修訂。布拉德指出,在蘋果公司一案中,司法部要求一名法官采用1911年製定並通過的一項法律中的表述。為了說明這種情況的荒謬,布拉德舉了那個時代最先進的計算設備的例子。那是 1912 年上市銷售的一款笨重、古老的加法器。“在互聯網上能找到的東西令人稱奇。”他笑著說。但布拉德的觀點是嚴肅的。我們認為,法庭不應尋求靠加法器時代製定的法律來解決21世紀的問題。

遺憾的是,鑒於我們在華盛頓特區和全球其他首都看到的失衡,很難樂觀地認為會出現高明、重大的政策變革。有很多重點政策在爭奪立法者的注意力,但我想說的是,糾正針對數字革命的規範是最重要的。不是信任加劇革命,帶來預計會出現的各種好處,就是不信任扼殺信任。

2013 年和 2014 年發生的事情表明,信息技術把《第一修正案》和《第四修正案》推向了極致:計算機能以閃電般的速度傳播言論自由。但如果政府也能利用技術竊聽,就必須意識到寒蟬效應。想一想。要想通過說或寫來表達自己的觀點,就必須要有隱私。我們的言論自由在一定程度上取決於閱讀、思考和起草所需的隱私。這些私密的準備受到《第四修正案》的保護。

在《麥迪遜的音樂》(Madison’s Music)中,公民自由政策教授伯特·紐伯恩(Burt Neuborne)寫道:“民主與個人自由之間富有詩意的相互作用隱藏在《權利法案》(Bill of Rights)井然有序的文本和結構中,一覽無餘,但我們已經忘記了如何尋找。”

題圖為薩提亞·納德拉,來自:flickr

喜歡這篇文章?去 App 商店搜 好奇心日報 ,每天看點不一樣的。

相關資訊

最新熱門應用

芝麻交易所官網蘋果手機

其它軟件223.89MB

下載

幣王交易所app蘋果

其它軟件47.98MB

下載

吉事辦app官方最新版

生活實用45.4M

下載

猿題庫最新版

辦公學習102.77M

下載

芝麻交易所gate

其它軟件268MB

下載

抹茶交易app

其它軟件31.45MB

下載

芝麻交易所最新版本

其它軟件223.89MB

下載

bione數字貨幣交易所5.1.9最新版

其它軟件49.33M

下載

zb交易所手機app

其它軟件225.08MB

下載

ght交易平台

其它軟件168.21M

下載